今月のベスト・ブック

デザイン=梶原結実

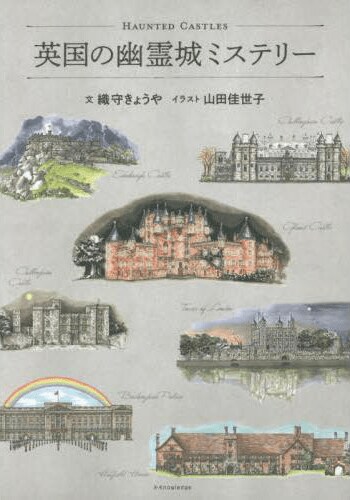

『英国の幽霊城ミステリー』

織守きょうや 著

三浦玲子&森沢くみ子 訳山田佳世子 画

エクスナレッジ

定価2,200円(税込)

エリザベス二世の逝去と新王の戴冠式などで、久々に世の脚光を浴びた大英帝国──こと「おばけずき」な国民性にかけては、我が日本にもおさおさ引けをとらない同国だが、その具体的なありように関しては、彼我の間には、かなりの懸隔があると思しい。

いや、端的に言って、歴代の王たちのふるまい(特に婚姻関係)に関して、英国のように容赦のない批判がなされるということは、我が国では考えられないことだろう。

英国生まれで弁護士兼業という異色の生い立ちに加えて、長篇『記憶屋』でホラー大賞の読者賞を受賞するなど、大の「おばけずき」作家としても知られる織守きょうやが、なんと建築専門雑誌に連載した『英国の幽霊城ミステリー』(エクスナレッジ)が、このほど1冊にまとまった。建築設計に詳しいイラストレーター山田佳世子の雰囲気満点な装画を(フルカラーで)ふんだんに配した、興趣尽きない書物である。

書き手といい装画家といい、適材適所とは、まさに、このことだろう。

英国の幽霊譚を扱った本は、これまでにもかなりの数刊行されていて、私も先年、平井呈一翁の古典的名著『世界怪奇実話集 屍衣の花嫁』の復刊に携わったけれども、本書の第一の特色は、作者の持ち味を前面に押し出した、女性視点・作家視点からの史実の再考にあり、といえそうである。

まあ、それが可能なほど、英国の幽霊話には、骨太な史実と濃密に関わる物語が多いのであり、英国の幽霊を極めることは、ひいては、英国人特有の思考法に通ずる……ことにも繋がりそうである。格好の入門書である本書を入口に、英国史の奥深い迷宮に歩み入って、英国幽霊小説の豊かな伝統にも触れていただきたいと切望する次第。

ホラー大賞あらため「横溝正史ミステリ&ホラー大賞」に輝いた、ど真ん中の怪談実話長篇『虚魚』で鮮烈なデビューを飾り、2作目の神隠し風小説『あさとほ』でも高く評価された新鋭・新名智の第3作『きみはサイコロを振らない』(KADOKAWA)が、早くも刊行された。

今回のテーマは「遊ぶと死を招く、呪われたゲーム」という、これまた1作目と同様、都市伝説的な色彩の濃厚なもの。実際、第1作との関連をうかがわせる、こんな台詞もしばしば登場している。

「たとえばねえ……何年か前に、釣り上げたら死ぬ魚がいるって話を聞いたことがあって」

「死ぬって、魚が?」

「違うよ。釣った人が」

これは主役トリオの1人で、大学院で祟りをもたらす怪談話の発生と伝播を研究している「葉月」の台詞だが、『虚魚』のストーリーを意識していることは明らかだろう。

あと2人の主役である、かなり風変わりな高校生男女(「晴」と「莉久」)も含めて、物語は、信州(と思しき土地、大きな湖は諏訪湖だろうか?)の地方都市に暮らす、三者三様に「普通」の基準から外れてしまった男女の青春の葛藤を織り込みながら、「呪いのゲーム」というミステリー的要素の謎解きを中心に、展開されてゆく。

終盤、双方のテーマが見事に重ね合わされながら進む展開は圧巻で、ただ、そこに踏み込むと、必然的にネタばらしになりかねないので、このへんで物語からは離れよう。

私もつい最近、西條八十(昭和を代表する著名な作詞家である)の「トミノの地獄」という「全文を朗読すると祟られる」と畏怖される不思議な譚詩について、某所で紹介する奇縁に見舞われただけに、本書の臨場感は強烈だった(「トミノの地獄」など、明らかに後世の捏造と思われるのに……あの惻々と身に迫る感じは、何なのだろう?)。いずれにせよ、怪談実話に関心を抱く向きは必読、の作品といってよかろう。

『妖異幻怪 陰陽師・安倍晴明トリビュート』(文春文庫)は、夢枕獏の大人気連作『陰陽師』シリーズの作品(「むしめづる姫」「那咤太子」)を、巻頭と巻末に配した競作集である。あまりに直截すぎるタイトルに、ややたじろいだ(笑)。

話題の蝉谷めぐ実や谷津矢車、上田早夕里、武川佑という、いまエンタメ界で注目される実力派の若手作家たちが、がっちり脇を固めていて、読ませる(いずれも「オール讀物」誌に掲載)。

とりわけ蝉谷の「耳穴の虫」は、幼少期、片耳の奥に尺取虫(=妖し)が棲みついたことから、常人には聞こえぬ異音を聴く異能を身につけた貴顕の家の侍女が、自分が仕える若い姫君を見舞う怪異と対峙する物語。「聴覚」に特化することで、姫と自身の、さらには晴明と博雅の、微妙な感情の齟齬を、鮮やかに描き出す手並みは、まことに惚れ惚れするくらい素晴らしかった。

谷津の「博雅、鳥辺野で葉二を奏でること」にも、タイトルにあるとおり、稀代の名笛「葉二」が登場する。こちらはお馴染み晴明・博雅コンビと、なぜか博雅の腕を狙う妖しとの、迫真の戦いを活写する娯楽篇。夢枕作品における名コンビのやりとりを彷彿させるような、ツボを心得た書きぶりが、なんとも好ましい。