今月のベスト・ブック

装丁=池田進吾

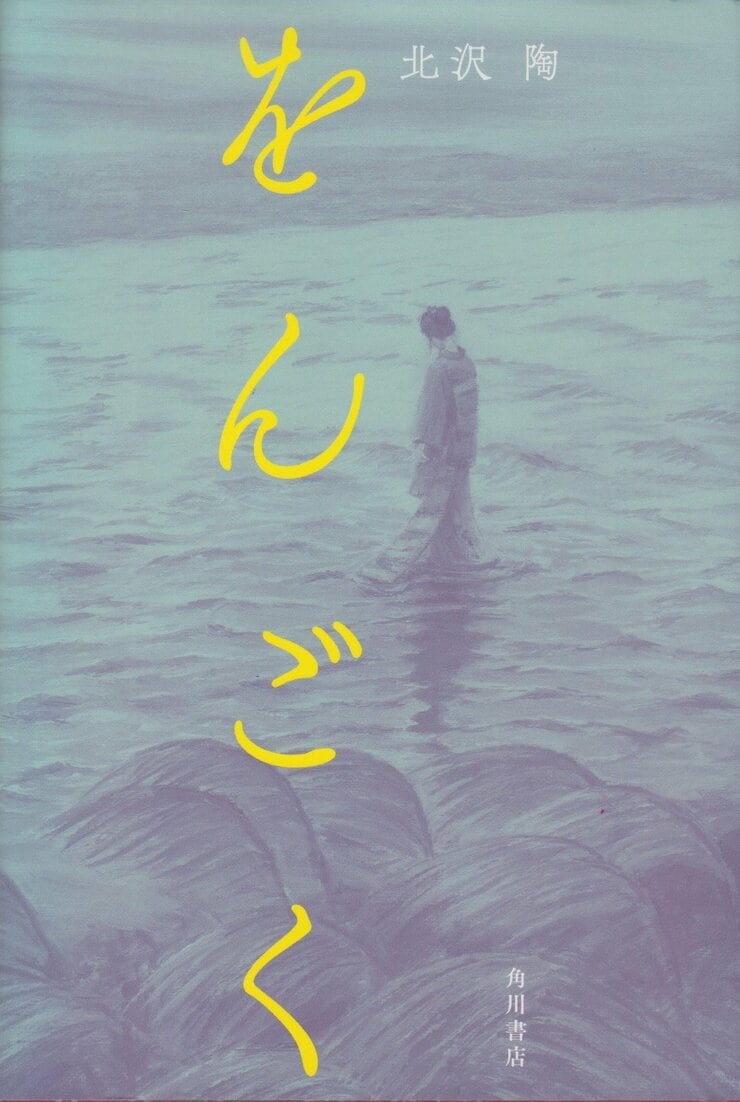

『をんごく』

北沢 陶 著

KADOKAWA

定価1,980円(税込)

最近電車に乗っていて立て続けに席を譲られた。自分では普通に立っているつもりでも外目には危なっかしく見えたのだろうか。見栄もあって最初は断ったが、2度目は厚意に甘えさせていただくことにした。そう、老いぼれは変に意固地になってはいけないのだ。

というわけで、今月のベストミステリー選びはひと月遅れで、白井智之『エレファントヘッド』(KADOKAWA)から。本格ミステリーの鬼才の新作は人体爆発ありのプロローグからしてただごとではないが、出だしはちょっと平和。主人公の象山晴太は東北・神々精市の神々精医科大学附属病院に勤める精神科医。仕事も順調、女優の妻に人気音楽ユニットのボーカルたる長女、高校生の次女から成る家族関係もすこぶる円満だった。8月後半には妄想症患者の危機を救う名探偵ぶりを発揮するが、その後彼の生活は激変する。実は彼は家族を脅かす者を殺したり、秘密の地下室に性奴隷を飼っていたりする猟奇殺人犯なのだった。旧知のドラッグディーラーから怪しい薬を仕入れるや早速それを使うことと相成るが、それは彼に自己分裂と時間遡行をもたらすのであった。

かくして複数の象山が現れ時間軸を行き来し、自分が仕出かした不始末のつじつま合わせをはかるのである。量子力学的着想というか、流行りの特殊設定とはいえ、よくもまあこんなこと思いつくよ、と思っていると、これは序の口で、その後冒頭に記したように、相次ぐ人体爆発による殺人事件発生、象山家は崩壊の危機に。そこから繰り広げられるのが、帯の惹句にある「不可能犯罪×多重解決ミステリの極限!」という次第。帯にはまたネタバレ禁止である旨、記されているが、1回読んだくらいじゃまるっとは理解できないだろうし、許されよ。「空前絶後の推理迷宮」のコピーに偽りなし!

2冊目は月村了衛『半暮刻』(双葉社)。こちらはばりばりの社会派ものだ。2015年、児童養護施設育ちの元不良・山科翔太は会員制クラブ「カタラ」で働いていた。ホストクラブとは別物と称していたが、その実、中身は女性客をだまし、最終的には風俗に落とす悪質店。経営者の城有は半グレだったが、翔太は有名私大に通う上流階級の息子である辻井海斗と意気投合。2人とも城有に心酔し、彼の書いたマニュアルで学んで、頭角を現していく。だが悪事は長続きせず、やがてカタラグループに警察の手が入り、翔太1人が懲役3年の実刑判決を喰らうことになる。

出所後の翔太がヤクザに身を落とすのに比べ、未逮捕だった海斗は大学を出て最大手の広告代理店に就職、出世していく。一見2人の道は逮捕をきっかけに天国と地獄へ二分されたかのようであるが、うだつのあがらない翔太はデリヘルの運転手をやりながらもやがて読書の面白さに目覚め、更生をはかるようになる。一方の海斗は社畜となって、同僚や家族を踏みつけ、不正まみれの会社のイベント企画にのめり込んでいくのであった。

著者は半グレ犯罪や東京五輪の企業不正等、現実の事件をベースに、現代の社会悪のありようを2人の青年のドラマに還元して活写してみせた。一書評子としては、翔太がデリヘル嬢の読んでいたモーパッサン『脂肪の塊』に興味を持ったことから海外文学に開眼していく過程がたいへん興味深かったが、読書どころか、最後まで目覚めない海斗クンもすごいといえば、すごい!

で、今月はこれかと思ったところへ現れたのが、第43回横溝正史ミステリ&ホラー大賞の受賞作、北沢陶『をんごく』(KADOKAWA)である。こちらは一転して大正末期の大阪を舞台にした怪談ミステリー。

私、古瀬壮一郎は船場の呉服屋の息子。だが商才はなく、店は義兄が継ぎ、自分は東京の美術学校を出て売れない画家をしていた。そんな浮草のような男にも縁談があり、医者の娘・倭子と結婚して東京で暮らし始めるが、関東大震災にあい、妻が負傷。夫婦は大阪に戻ってくる。しかし程なく倭子は亡くなる。

大したこともしてやれず、未だに妻に未練のある壮一郎は巫女に降霊を依頼するが、うまくいかない。普通の霊とは違うというのだ。やがて発熱した彼のもとに倭子が出てくるが、そのありさまは歪なものだった。妻のことを探り始める壮一郎。そんな彼の前に、顔のない化け物「エリマキ」が現れる。

前評判の高い怪談小説というから日本調の怪異演出を効かせた話だと思っていた。倭子が歌いながら出てくる場面では、なるほどホラージャパネスクだとうならされたが、その印象が転じるのがこのエリマキの登場である。死を自覚していない霊を食って腹を満たしているといい、人が見たい者に見えるともいう謎の人物、否、傍若無人な化け物なのだが、歌舞伎役者のような華があってカッコいい! 倭子の霊の背後には大勢の何かがいると彼は言い、中盤からは壮一郎とタッグを組んで、その謎解きに挑むことになる。

つまり本書はバディ小説でもあるのだ。

一方、選考委員の黒川博行いわく「なにより大正のころの船場言葉に柔らかい響きがあり、それを作者はきれいにすくいとっている」。事実、横文字が極端に少ない独自の語りは出色に値する。ホラー的にはシリアスな死霊の盆踊りを思わせる!? クライマックスに目を見張らされたというわけで、小生も諸選考委員の先生方と同様、本書に1票投じます。