今月のベスト・ブック

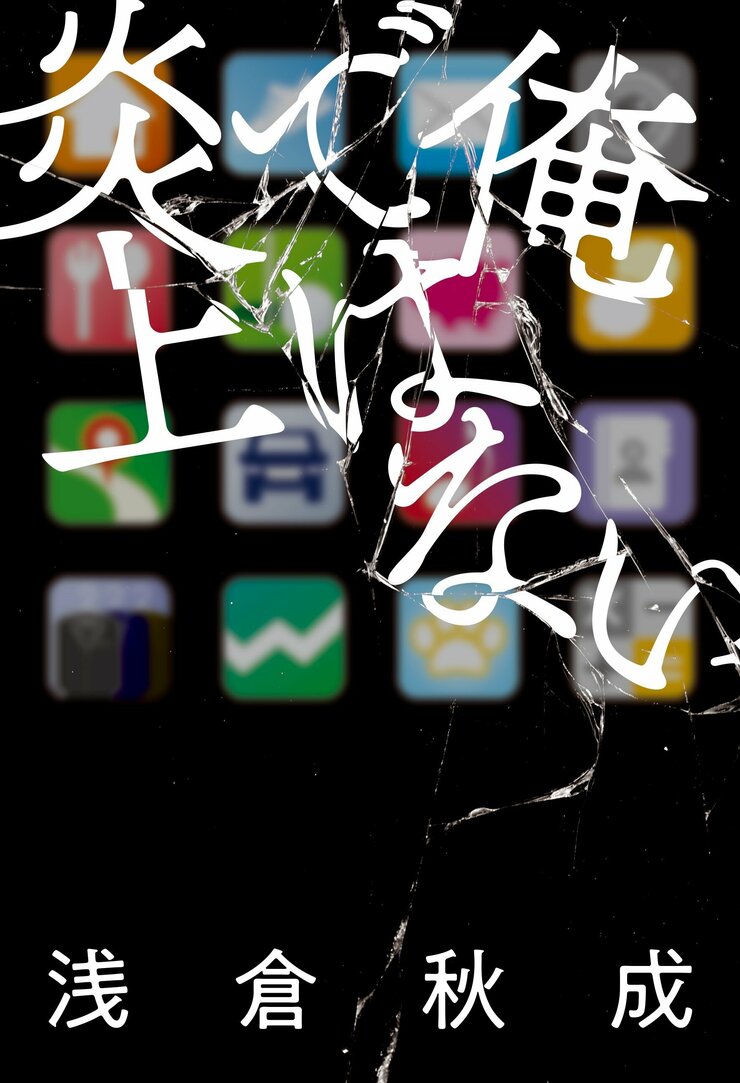

『俺ではない炎上』

浅倉秋成 著

双葉社

定価1,815円(税込)

このところすんごい勢いでミステリーを出している双葉社。読む方がなかなか追いつきません。今月のベストミステリー選びも双葉社ものからだが、すでに本誌前号、前々号で書評されている作品。心が折れそうになるのを何とかこらえて候補作を紹介していくと、まず坂上泉『渚の螢火』(双葉社)は、前作『インビジブル』で第23回大藪春彦賞と第74回日本推理作家協会賞・長編および連作短編集部門をW受賞した作者による、本土復帰直前の沖縄が舞台の警察捜査小説だ。

1972年4月、琉球警察の真栄田太一警部補は新設の刑事部沖縄本土復帰特別対策室の捜査班長に就くが、そこは名ばかりの少人数の部署だった。警視庁に出向していた真栄田はただでさえ疎んじられていたのに、他の部署から縄張り荒らしだといっそう白い目で見られる始末。通貨交換にまつわる犯罪等の監視・捜査に追われる日々が始まるが、そんな矢先、琉球銀行の現金輸送車が襲われ、100万ドルが奪われる事件発生。事が明るみに出れば本土復帰に支障が生じる恐れもあり、警察上層部は日米政府に内緒で事件を解決するよう対策室に命じる。

かくして真栄田たちは捜査に乗り出すものの、増員された一課捜査員の与那覇清徳は真栄田とは犬猿の仲、会った瞬間からいい争いを始める。それでも輸送車の運転手の証言から、程なく容疑者が浮かび上がるのだが……。

一読して脳裏に浮かんだのは“アンタッチャブル”という言葉。禁酒法時代のアメリカ、シカゴで暗黒街のボス、アル・カポネを逮捕するべく組織された財務省捜査官チームの呼称である。真栄田たち対策室の面々は暗黒街を相手にするわけではないが、エリオット・ネスならぬ室長・玉城のもと、個性豊かなメンバーが集いそれぞれに見合った活躍を見せてくれる。特に事務員らしからぬ積極性を披露する女ドライバーの新里愛子嬢に拍手!

主人公の真栄田は本来エリート捜査官なのだが、石垣島の出身で沖縄でも内地でもよそ者扱いされ、アイデンティティが揺らいでいる。沖縄自体、本土復帰しても米軍基地はなくならず、根本的な問題が払拭されるわけではない。そうした個人の悲劇と社会悲劇とをシンクロさせた物語演出もこなれていて、じっくり読ませる。

沖縄がテーマのミステリーというと、つい馳星周『弥勒世』や真藤順丈『宝島』のような重厚な大作を思い浮かべがちだが、本書は豊富な情報を盛り込む一方で、シリアスな内容をコンパクトに仕上げる術にも長けており、これだけ起伏のある話を300ページにまとめているところも凄い。むろん銃撃戦あり、カーチェイスあり、活劇演出も怠りはない。さすがミステリー賞2冠の実力はダテじゃない。この調子で「昭和史×警察小説」ものを書き継いでいっていただきたい。

今月の2冊目は浅倉秋成『俺ではない炎上』(双葉社)。こちらは捜査する側ではなく、される側のお話。スリリングにして一読驚嘆の逃走ミステリーである。

大学生の住吉初羽馬は友達が引用したTwitter記事――ツイートを見て、リツイートする。それに付された写真は本物の殺人現場を撮影したようで、瞬く間に拡散される。程なくその写真は精査され、投稿したアカウントの持ち主も特定される。その男、大帝ハウス大善支社営業部長の山縣泰介は営業で外回りに出ていたが、支社長からの緊急電話で帰社するとTwitterがトンデモないことになっているといわれる。自宅待機を命じられ家に戻ると、すでに野次馬がいた。山縣はひとまずビジネスホテルに避難し、妻に電話で自分が無実であると伝えるが、現に大善市の公園では女性の死体が発見されていた。

彼がオフィスに届いていた郵便物を調べてみると、事態はあなたが想像している以上に逼迫している、唯一助かる可能性があるとすれば、選ぶべき道は逃げ続けるだけ、と諭す、見知らぬ人物からの封書があった。文末には謎の数字の羅列が。長期戦を覚悟した彼は一時帰宅を決意。裏門から人気のない自宅に入るが、郵便受けに庭の倉庫の鍵が隠されているのを発見して開けてみると、そこには女の死体が。しかもその現場を野次馬に目撃されたため、駐車場の車でその場を去る……。

物語は山縣の逃走譚を軸に展開、彼視点の話だけでも十分謎めいていてスリリングなのだが、視点人物は出だしの住吉初羽馬を始め、ほかにも複数存在する。それが娘の夏実だったり、彼を追う刑事の堀健比古だったりするわけだが、そうした手法自体は取り立てて珍しくはない。ただ、山縣はナルシストとまではいかないまでも多分に自己中なところがあり、話が進むにつれて、自分の期待通りに物事が運ばないことに衝撃を抱く羽目になる。

そう、やり手の会社員で誠実な家庭人であるかのような山縣の人物像には、主観と客観でずれがあって、それが次第に露わになるにつれて、彼の悲劇もより深刻さを増していくという次第。本書はただ彼が追い詰められていくだけではない、人間ドラマの面白さがある。しかもそうしたずれはさらなるずれとも呼応しているのだが、仔細は本文にてお確かめあれ。小生、途中まで、新境地開拓のストレートな逃亡サスペンスという惹句を思い浮かべていたが、読み終えてみれば、見事にダマされていた。今月はこれにて決定だ。