21 @xns-official 2025/10/10 17:30

スマートフォンが鳴っている。

いつもの電話だ。長いこと取っていないのに、しつこくかかってくる。着信拒否をすればいいと判っているのに、なぜかそれができない。過去との接点を消してしまうことを、恐れているのだろうか。もうあのころに戻れるはずなんかないと、知っているのに。

着信は未練がましく鳴り続けた末に、諦めたように切れた。

私はスマートフォンを鞄に入れ、万年筆を持った。

物語を書きはじめる。

無造作に書き留めていた物語の種が、徐々に私の中でまとまりはじめていた。

主人公のモデルは、藍だった。彼の少年時代をモチーフにしようと思っている。

明確なストーリーはない。いまは書きたい箇所を思いつきで書いているだけだ。藍がブルーノ・マーズの影響でダンスに興味を持ちはじめ、学校の音楽室で踊りはじめるところ。藍が写真部の友人に影響を受け、一眼レフを持ち写真を撮り出すところ。アイドルになることを夢見て、トップワンのオーディションを受けるところ。彼があちこちのメディアでかすかに語っていたエピソードを思い出し、そこから想像を広げるように書いている。

部屋には、ベートーヴェンの弦楽四重奏曲を流していた。迫力のある弦楽器の音に包まれながら、藍の姿をノートの上に活写していく。美しいものにしたい。ストーリーにも文章にも、研ぎ澄まされた文化的な美があるべきだった。

こうしていると、大切なものとつながれている実感がある。万年筆を持つ指先を通じて、私はあの人とつながっている。自分が物語の中にのめり込んでいく感覚があった。〈XNS〉がああなってしまったいま、私はもはやこうするしかないのだ。藍の姿を描き出していくことしか――。

鞄の中で、スマートフォンが鳴った。

こんなに立て続けに電話がかかってくるのは珍しい。訝しみながら手に取ったところで、私は画面から目が離せなくなった。

電話をかけてきたのは、心春だった。

「令那さん」

スピーカーから聞こえてきたのは、心春の声ではなく、舞依のものだった。気持ちが重たくなる。彼女が心春の電話を借りてかけてきたようだった。

「オニマルの投稿、見ましたか」

「見てないけど……またあの人が何かやったの?」

「はあ? 悠長な。あいつ、〈XNS〉を名指しで攻撃してますよ。令那さんがきちんと反論しないから」

もう十日以上、〈あれ〉を見ていなかった。スマホのアイコンの右肩に並ぶ未読の数は一千件を超えているのに、アプリを開く気力すらない。

「やっぱり私に、〈あれ〉のアカウントを渡してください。最近全然更新してませんよね。そういうことされると困るんですけど」

「ごめんなさい……というか、いま会合はどうなってるの?」

「どうなってるも何も、あなたが何もしないんだから開催できませんよ。いいですか、〈あれ〉のIDとパスワードを教えなさい。もうあなたは何もやらなくていいですから」

私がサボっているのが悪いとはいえ、ここまで言われるほどのことだろうか。私だって自分なりに〈XNS〉を運営してきたのだ。尊い時間が、汚されたような気分になってくる。

「ちょっと待って」ひとつ、おかしなことに気がついた。

「〈XNS〉が開かれてないなら、どうして心春さんの番号からかけてきてるの?」

舞依が舌打ちした。勢いあまって、口が滑ってしまったようだった。

「責められる筋合いはないですよ。あなたがやらないんだから、私たちで開催するしかないでしょう」

「別に責めてない。開催って、どこで? 〈カフェ・ノーブル〉はもう使えないはず……」

「聖地ですよ」

「聖地?」

「私たちは聖地を見つけたんです。とにかくアカウントを渡しなさい。メールで送るように」

電話が切れる。〈聖地〉などという単語をわざわざ出してきたあたりに、舞依の挑発を感じた。お前にはどうせ判らない――私を疎外するために、あえてあんなことを言ったのだろう。

でも、私には判っていた。〈聖地〉と言えば、ひとつしかない。

すべてがはじまった場所――。

〈望幻楼〉だ。

『陰謀論集団〈XNS〉@xns-official は、藍は生きているという妄言を垂れ流し、大川誠也を洗脳している。代表にDMを送っているがすべて無視されている。これからは俺が知っている情報を、順次暴露していく。チャンネル登録して待っていてくれ』

歩きながら、〈あれ〉に投稿されたオニマルの文章を見ていた。これまで名指しの攻撃を避けてきたオニマルが、ここに来て〈XNS〉をターゲットにしている。

『最後の警告だ。〈XNS〉の代表者は俺のところに来い。三日だけ待ってやる』

勝ち誇ったような文言から、私はオニマルの苛立ちを感じていた。もっと早い段階で、私が膝を屈して許しを請うことを想像していたのかもしれない。とはいえ、放っておいていいのか判らなかった。相手の行動が読めない。

気がつくと私は、〈望幻楼〉の門の前にたどり着いていた。

閉ざされた黒い門を開け、木々の間に入る。ここに来はじめたときには新緑をつけていたモミジの木が、少し色づいていた。

森を抜けると、〈望幻楼〉のくすんだ姿が目の前に現れる。

心春たちはいない。あたりは静まり返っていて、木々のざわめきしか聞こえない。ただ空気の中に、会合が確かに開かれている緊張感がある気がした。私は迷わずに、〈望幻楼〉の中に入った。

暗い。

外の世界と隔絶されているみたいに、建物の中には光が差し込んでいない。絨毯は湿気を孕み、ぶよぶよに膨らんでいる。壁から焦げたような臭いが漂う中、心春たちの姿を捜したが、どの部屋もがらんどうだった。

階段を上がる。

三階に上ったところにある広いスペースに、心春たちはいた。

三十人ほどが、湿った絨毯に直に座り込み、こちらに背を向けてあぐらをかいていた。その中には、離脱したはずの遙人や誠也の姿もあった。乃愛の姿はなかった。私と同様、舞依たちに切られたのかもしれない。

全員と向き合うように、心春がいた。

逆光で、表情がよく見えない。藍が転落した窓から、夕暮れどきの光が後光のように差し込んでいる。

「何をやってるの……」湧き上がってきた不気味さを振り払うように、私は言っていた。

「こんなところに集まっちゃ駄目。他人の敷地に勝手に入って……」

「静かに」

答えたのは、大川誠也だった。抑揚のない、いままでの彼とはまるで違う声だった。

「藍が近くにいるのです。静かにしてください」

「何を言ってるの……」

「うるさい」

即座に立ち上がった誠也と遙人は、虚ろな目をしていた。足元から、グチャッと音がした。思わず後ずさってしまった、私の足音だった。

血の匂いがする。

赤い絨毯のあちこちに、点々と血が垂れていた。

みんな、針か刃物かを使って、肌を切っている。誠也の白い服の腕のあたりも、吹き出た血で赤く染まっている。この人たちは血を流すことで、結束を深めている――。

会合は、私が知っているものとはまるで別物になっていた。あぐらをかいて座っている人々は、根を共有しているひとつの植物のようだった。一体の異形の木が、ひとつになって心春と向き合っている。

心春は、ぴくりとも動かない。

精巧にできた蝋人形のように、一切の生気が感じられなかった。

――行ってしまった。

目の前の彼らは、私とは別の世界にいる。

私は、大きな勘違いをしていた。心春には、私が説く〈物語〉など必要なかったのだ。暴力的なほどの心春の力だけで、祈りは成立した。私はただ、無駄なことをしていただけだった。

「令那さん」

心春の声が、反響するものの少ない〈望幻楼〉の中に、教会のように響き渡った気がした。

逆光が弱まっていた。薄く開けられた目が、私を見つめている。とろんとした虹彩の中から、心春の気持ちが伝わってきた。

――来て。

こっちに、来て。

心春の目が、雄弁に語っていた。まだこちらの世界への扉は、開いていると――。

私は、自分の左手に目を落とした。

カーディガンの袖から覗く、白い手首を見つめた。

ここに、傷を刻めばいい。

扉を開ける鍵は、それだった。血を流せば、私も彼らと同じ世界に行くことができる。祈りの輪に加わり、敵対していた舞依やシズクともひとつになれる。心春のとろんとした目を見ているうちに、私はそのことを確信した。

そのほうが、いいのかもしれない。

同じことを考え、同じ夢を見ている人たちと、同じ祈りを共有する。それがどれほど甘美で、魂の奥底からの安心を与えてくれるものなのか、私は知っている。君たちは他者を軽んじている――興田はさも悪いことのように言っていたが、そうではない。私たちは、他者がいるからこそ苦しいのだ。同じことを考えている人たちがたくさんいる世界では、藍も生き返るだろう。彼が歌って踊るステージを見ることができるし、新しい写真の作品も目にすることができる。心春の世界に行けば。陰謀論の向こう側に行ってしまえば――。

私は、鞄の中から万年筆を取り出していた。

キャップを開ける。鋭いペン先が、陽光を反射して刃物のように光る。やれ。こんな現実なんか捨ててしまえ。永遠の安息の中に生きるほうが、いいじゃないか――。

私は、万年筆を持つ手を、ゆっくりと下げた。

ため息をついた。キャップを嵌め、鞄の中に戻した。

心春は何の反応も浮かべず、扉を閉ざすように、ただ目をつぶった。

踵を返す。もはや私に一片の関心すら向けてこない集団を背に、階段を下りる。

〈望幻楼〉の外に出ると、秋の空が高く、透き通るように綺麗だった。

そこに広がる現実が美しいことが、ひどく心に応えた。

いつどうやって寝たのか、よく覚えていない。

自宅で眠って起きたあと、私は渋谷の街を歩いていた。奇しくもトップワンの前までデモをしたときと同じ、公園通りの坂を上っていた。

喫茶店に入る。

ノートを広げようと鞄に手を突っ込んだところで、自制した。待ち合わせまであまり時間がないし、何より心が定まっていない。私が書くべき美しい物語に、汚れたものを混ぜたくなかった。

オニマルがやってきたのは、十分後のことだった。「よう」と手を上げてくる彼に、軽く頷く。考えてみると、直接会うのはあのときのデモ以来だ。あのときの意趣返しとして、あえて公園通りのこの店を選んだのかもしれない。オニマルはパンパンに膨らんだリュックを、床に下ろした。

オニマルの隣に、小柄なショートカットの女性がいた。

初めて会う人だった。それでも、どこか見覚えのある顔だった。

「マドカです」

「もしかして……@mado-blossom?」

マドカは嫌な顔をして頷いた。そうか。この人が、最初に藍の〈自殺〉を拡散した人だったのか。

「〈望幻楼〉に来ていましたよね?」

「はい?」

「たぶん、見たことがあります。私も〈望幻楼〉によく行っていましたから。覚えてませんか」

「確かに、何度か行きましたけど……判りません。あそこにはたくさんのファンがいましたし……」

「おい、俺の女に気安く話しかけるな」オニマルが、がさつな口調で間に入ってきた。

「なんだその目は? そうだよ、いまこいつと付き合ってるんだ。こいつは藍の写真を投稿したあと、炎上に巻き込まれてひどい目に遭った。あんたら〈XROS〉のファンはホント異常だよ。一般市民の名前や顔や職場を晒し上げて、外にも出られないくらい追い込んで……なんとか力になってやりたいと思って、ようやく最近コンタクトできたんだ。守ってやる人間が必要だからな」

嫌な気持ちになった。その話が本当なら、マドカから藍の新たな写真を受け取って、海外のサイトに投稿する必要などない。オニマルは〈XNS〉を攻撃するためにマドカに接触し、写真を受け取った。その過程で、弱っている彼女を取り込んだのだ。反吐が出そうになった。

「それで、本題だがな」オニマルが嬉しそうに笑った。

「『藍は死んでいます。私たちの主張は間違いでした、申し訳ありません』と、〈XNS〉のアカウントに投稿しろ。今回はそれで許してやる」

オニマルはリュックの中から一冊のファイルを取り出し、私の前に広げた。

そこには、乃愛の写真が貼ってあった。池袋の街を歩く彼女を、遠くから撮影している。

写真の右側に、乃愛の来歴が書き込まれた紙が挟まれている。生年月日。実家の住所。職場。家族構成。彼女の苗字が〈三島〉であることを、私は初めて知った。

「お前たちのことは調べ上げてる。これ以上続けるなら、家族や職場に全部バラす。おたくの〇〇さんは、おかしな陰謀論の世界に入り込んでますってな」

オニマルがファイルをめくると、見知ったメンバーの写真が次々と現れる。ここまでするオニマルの執念に驚くと同時に、私が彼女についてろくに知らなかったことを突きつけられる。〈XNS〉でのあの時間は、なんだったのだろう。「もうやめて」と、私はオニマルの手を止めた。

「こんなことまでして……あなたはどうして、私たちのことを憎むの?」

「そりゃあ憎むだろ。現実から目を背けて、ありもしない嘘を信じ込んでいる連中。考えただけで吐き気がする」

「嘘じゃない。藍は生きている。死んだというのなら、それを証明しなさい。どこに証拠があるの?」

「私が、見ましたから」マドカの目が、ゴミを見るようなものになっていた。

「本当に藍が生きているなんて、信じてる人がいるんですね……いいですよ、説明します。あの日の夜――私は、家に帰ろうとしていました。そこで『アッ!』という叫び声がして、そのあとに〈どんどん〉と鈍い音が聞こえました。私は音が聞こえたほう――〈望幻楼〉の門を開けて、中に入りました」

マドカは当てつけのように、ディティールを丁寧になぞりながら話す。

「木が密集しているエリアを抜けると、ひとりの男性が倒れていました。彼はぴくりとも動かず、死んでいるように見えました。私は彼の写真を撮影し、穏当なものを選んで〈あれ〉に投稿した。そして警察を呼びました。なんで投稿したのか、不思議ですか? 私はあのころ、バズに囚われていたんです。いまから考えると、くだらないことに夢中になっていました……警察官が来て、しばらくすると刑事さんたちも来て、私は警察署に連れていかれました。藍が死んだというニュースは翌日流れましたが、取り調べのときには、死んだのは楠木藍だって判っていました。これでも藍は生きてると?」

――その記憶は、本当に正しいの?

死んだのは本当に楠木藍だった? あなたが連れていかれた警察は本当に警察だったの? あなたが、ありもしない偽物の記憶を信じている可能性は?

言い返す言葉がいくつも頭に浮かんだことで、私は自分の中の疲れを自覚した。私を動かす歯車の一番中心にあるところがくたびれていた。

「もう〈XNS〉は止まらない」私はオニマルに向かって言った。

「あの集団は、いまや私のコントロールを外れてる。私が何を言ったところで関係ないし、あなたが何を暴露しようと効かない」

「なんだ、内部分裂でもしたのか。カルト集団の行き着く先は同じだな」

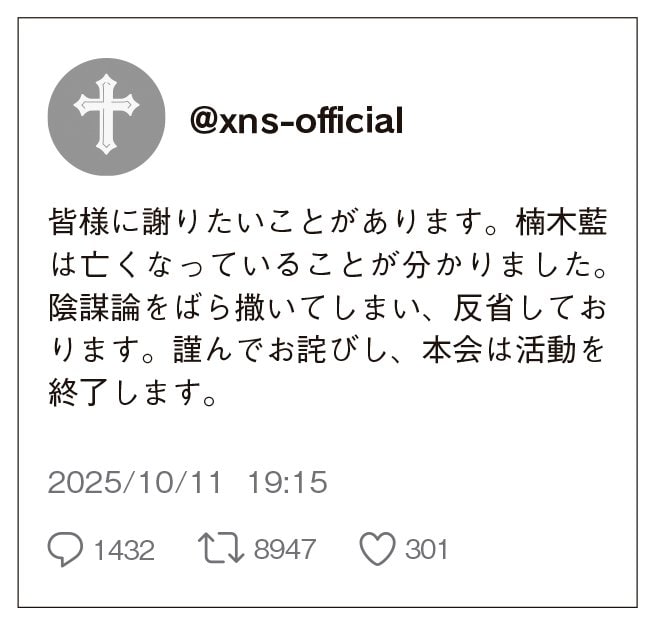

「だから、手打ちにしない? 私は藍が死んでいることを認めた文章を、〈あれ〉に投稿する。〈XNS〉はそんなことに構わず活動を続けるだろうけど、私もあなたももう関わらない。それで終わりにしない?」

「そんなヌルい案を、俺が呑むと思うか」

「あなたが憎いのは、デモの前から〈XNS〉に関わっている私でしょ? いまいるメンバーは全員、最近入ってきた人たち。あなたが恨む道理はないはず」

オニマルはもったいつけるように首をひねり、何かを考えている。とはいえオニマルは、単に粗暴なだけの人ではない。引き際くらいは判るだろう。私にできることは、もはやこんなことしかない。

「スマホを出せ」オニマルが、手を差し伸べてくる。

「俺の目の前で投稿しろ。あとで消すなよ。ずっとトップに固定しておけ」

私は頷き、〈あれ〉を開いて投稿した。

オニマルがトイレに立つと、マドカとふたりで残される。さっきからずっと、所在なさそうに佇んでいる。無理やり連れてこられたのだから、仕方がないだろう。

物語を書きたい。

ノートを広げ、真っ白な紙に思う存分万年筆を振るい、藍の姿を描く。〈XNS〉に戻れる道が完全に閉ざされたいま、あの人とのつながりを感じるには、そうするしかない。美しいストーリーを紡ぎたい。この世界の汚いものを、すべて糊塗してしまえるほどの――。

「あ」マドカの声が、思索を破った。

「思い出した。〈望幻楼〉であなたのこと、見かけました」

「やっぱりそうですよね。あんなところで出会うなんて――」

返事をしてから、私は少し引っかかりを覚えた。

マドカはなぜ、〈望幻楼〉に行っていたのだろう?

彼女にとってあの場所は、死体を目撃し、炎上に晒されるきっかけとなった、嫌な思いをした場所のはずだ。普通に考えたら、近づきたくもないのではないか。

「記憶を塗り替えようと思ったんです」質問すると、マドカは暗い声で応じた。

「あの夜のことが、脳にこびりついてるんです。普通に生活してても、気がつくとあのときのことがフラッシュバックして、全身が汗びっしょりになって――。何も起きてない平時の〈望幻楼〉に行けば、記憶が塗り変わるんじゃないか――そう思って通ってたんですけど、まあ、完全に無駄な努力でしたね」

あの夜の出来事を語るマドカの話には、確かなディティールがあった。たいした記憶力だと感心していたが、精神的ショックの影響だと考えると痛ましい。

心春なら、こういう痛みを癒やすこともできるのだろうか。あの日あなたは、何も見ていない――記憶を塗り替えて、心に安寧をもたらすことが。

そのときだった。

私の脳裏に、何かがきらめいた。

さっき聞いたあの夜の話――そのうちの何かが引っかかっている。何か――。

「どんどん?」

「は?」

「さっきマドカさんが言っていたことですが……落下音が、二回聞こえたんですか?」

――『アッ!』という叫び声が聞こえ、そのあとに〈どんどん〉と鈍い音が聞こえました。

「ああ、それ……よくよく思い出してみると、あのとき、何かが地面にぶつかる音が、二回聞こえた気がしたんです。どんどんって」

「でも……その場に倒れていたのは、ひとりだった」

「だからいまは聞き間違いだと思っています。ごめんなさい、紛らわしいことを言っちゃって」

「何を話してる」

オニマルがトイレから戻ってきた。にやにやした顔つきで、マドカを守るように私との間に入ってくるが、そんなことはどうでもいい。

音がふたつ聞こえた――。

もしもマドカの証言通り、落下音が本当に二回鳴ったのなら、どういうことなのだろうか。倒れていたのは藍ひとりだった。一度地面にぶつかったあと、もう一回転がってぶつかる――そんなことが起きるものなのか。

あの窓からもうひとり、落下した人がいた。その人間は倒れている藍を放置し、逃げ去った――撮影に夢中になっているマドカの隙を突き、闇に紛れて逃げることはできたかもしれない。ただ、もし落下した人がもうひとりいたのなら、警察の捜査で発覚するだろう。

――人以外のものが、落ちた?

私は@mado-blossomの投稿を思い出していた。あの写真には、気になるものが写っていたのではないか。もうひとつ、落ちたものとは――。

「まさか」

思わず、声が漏れていた。

藍はなぜあの夜、〈望幻楼〉にいたのか――決まっている。自らの置かれた窮地をなんとかするためだ。ということは――。

この数ヶ月考えていたことが、突然ひとつにまとまりつつあった。二回落下音がした、それだけの情報で。

藍は、もしかして――。

私の思索を破るように、どさどさと音がした。

オニマルが舌打ちをする。彼が持ってきたリュックから、ものがバラバラと床に落ちていた。背負おうとしたら、口が開いていたらしい。

私の目は、その中にある一箇所に惹きつけられていた。

『煩がしい舞踏 加賀美玲』

一冊の単行本が、床に転がっていた。

なぜこんなものが、この場所にあるのか。

決まっている。オニマルの執拗な調査が、〈加賀美玲〉にまで達したのだ。嘉神令那について調べていれば、たどり着けない情報ではない。

「何をやってる?」

オニマルが、訝しむように言う。

私は、本を手に取っていた。

ネットショップで買ったのだろうか。古ぼけたカバーの端がよれていて、天には茶色いシミがある。それでも間違いなく、加賀美玲の本だった。一冊だけ出版されその後消えた、どこにでもいる、凡庸な作家の――。

震える指先で、私は『煩がしい舞踏』を開いた。

郁夫の脇の下からは、鰯の臭いがする。

沼地の日陰で僅かな陽光を摂取しながら何とか生きている水草の様な脇毛に鼻を埋めると、前夫の両親と同居していた頃、義父が釣ってきた鰯を毎日の様に裂き、三枚に下ろしていた事を思い出す。潮と、血と、鰯の体液が混ざった、あの吐き気がする様な臭い。郁夫に抱かれながら彼の体臭に包まれていると、他の男には反応しない、脳の眠っている部分が過敏に反応する。私は異常な興奮に包まれた。「入れて」と叫んでいた。

「変態だな」

オニマルがバカにするように揶揄する声は、私の耳には届かなかった。ねちっこい性描写が延々と続いているが、単なる下品な描写じゃない。この作者はどろどろとした人間の営みを重ねることで、崇高なものをすくい取ろうとしている。私は本を持つ手が震えるのを抑えきれなかった。

気がつくと、オニマルたちはいなくなっていた。

私は読み終えるまで、席を立てなかった。

(つづく)