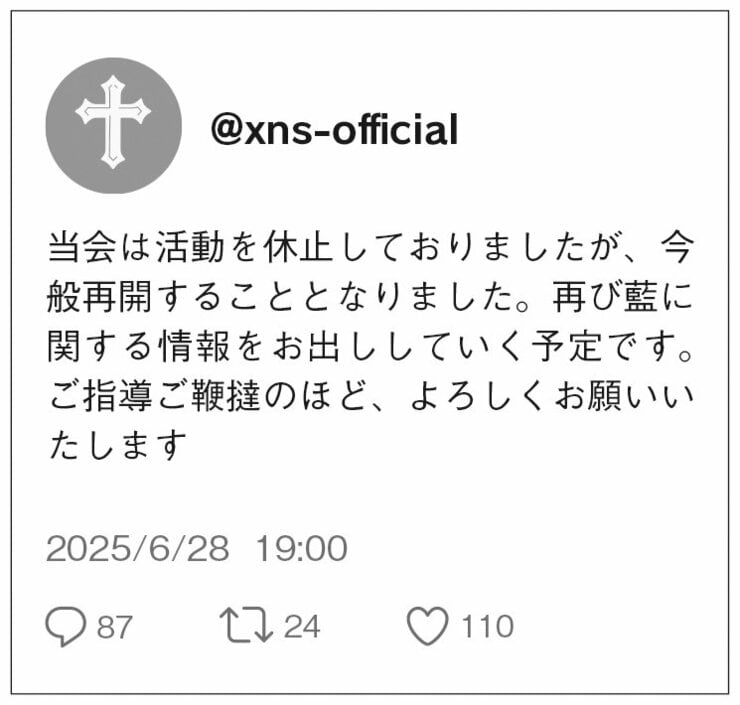

12 @xns-official 2025/07/09 19:00

ご婦人、これがカタログです

主人が愛した美女たちの

私が作ったカタログです

さあ、一緒に読んでください

イヤフォンから、ヴァルター・ベリーの『カタログの歌』が流れてくる。『こういう音が、嘉神さんはお好きだと思います』――以前親しい音響技師に勧めてもらったゼンハイザーのイヤフォンを、久しぶりに引っ張り出してみたのだ。

イタリアでは640人

ドイツでは231人

フランスでは100人

トルコでは91人

ですがスペインではもう1003人

モーツァルトの歌劇では『ドン・ジョヴァンニ』がもっとも好きで、中でも『カタログの歌』は好みだった。女遊びの激しいドン・ジョヴァンニの従者であるレポレッロのアリアで、朗々と歌い上げられているのは主人の激しい女性遍歴だ。ヴァルター・ベリーの艶やかなバリトンに、ウィーン国立歌劇場管弦楽団の柔らかいトゥッティが寄り添う。やはりオペラ座のオーケストラは、こういうものをやらせると絶品だ。ベルリン・フィルではこうはいかない。イヤフォンで聴いているというのに、歌とオケとが渾然一体となった美しさに、思わず陶然としてくる。

その中には田舎娘もいれば

メイドも 都会の娘も

伯爵夫人も 男爵夫人も 公爵夫人も 王女も

あらゆる体型 あらゆる年齢

あらゆる身分の女性がいるのです

「令那さん」

呼びかけられて、私は顔を上げた。

「松田さん」

喫茶店の中――口元を引き結んだ美保がやってきたのを見て、私は音楽を止めた。美しい音楽が突然中断したことにストレスを覚えたが、なんとか堪えてイヤフォンをケースに戻した。

「勝手なことをして、すみませんでした」

よく来てくれたわね――と言おうとしたのに、機先を制するように言われる。

「〈XNS〉のアカウントで勝手な呟きをしちゃって、悪かったと思ってます。ごめんなさい」

「別にいいのよ。気にしないで」

「あのアカウントは、お返しします。パスワードは、渡していただいたときのものに設定しなおしておきました」

「ちょっと待ってよ。少し、コーヒーでも飲んで落ち着かない?」

テーブルを挟んだ反対側を指差すと、美保は不服そうに座った。美保がクリームソーダを注文するのを待って、私は切り出した。

「もうやめるつもりなの? 〈XNS〉の活動は」

「はい」

「誰よりも藍のことが好きだったのに? 初期のメンバーがいなくなっても、松田さんはずっと残ってくれていた。寂しいわ」

「〈XROS〉のCDとブルーレイは、全部捨てました。ポスターも、アクキーも、チェキも」

美保は、ため息をついて言う。愛と憎しみは表裏一体だと語ったのは、確かフロイトだったか。

「週刊誌の報道を信じてるの? 警察の捜査も入ってなくて、女性側からの一方的な証言しかない、過去に誤報を何度も打ったことがある雑誌の、あんな記事を?」

「百パーセント信じてはいません。でも、七十パーセントくらいは正しいかなと」

「松田さん。よく考えてみて」私は諭すように言う。「藍は女遊びをしていた――それが事実だとしても、まだおかしな状況は解明されていない。なぜ高所恐怖症の彼が、飛び降り自殺なんかを選んだのか。なぜ自殺の場所に、あんな廃墟を選んだのか。まだ判っていないことは多くて、もしかしたらその答えは、何かの陰謀につながっているかもしれない。私たちは最初から、それを暴くために活動していたんでしょう?」

理路整然と言ったつもりだったが、美保には響いた様子はなかった。運ばれてきたクリームソーダをひと口飲み、黙って俯く。

「最初はそうでした。でもいまはそうじゃないです」

「どうして? こんなところで諦めるの?」

「冷めたんですよ、藍に。好きだったから、真実を知りたいって思ったんです。いまは全部がどうでもいいんです。令那さんも、関係ない人が死んでもなんとも思わないでしょう」

「松田さんの愛情は、あんな怪しげな記事で冷めるようなものじゃないと思うんだけどな」

「記事だけじゃないです。ネットにも、藍に犯されたって人がたくさん出てきてますよ。そういうの見るたびに傷つくんです。藍を応援していたことが恥ずかしくなるんです」

「ネットの情報なんて、もっと怪しいと思うけど」

「知りません。なんでもいいです」

美保は身体の熱を冷ますように、クリームソーダを一気に飲んで、アイスをつつきはじめる。甘いものは嫌いだ。見ているだけで胸焼けがしてくる。

「バカにしてるんですか」

美保が睨みつけてきた。クリームソーダの味を想像して眉を顰めていただけだったが、彼女の中では違う解釈が生まれたようだった。

「大体、いいんですか。令那さん、キリスト教の信者でしょ? キリスト教では、レイプは重罪ですよね」

明確に、攻撃性のスイッチが押されたようだった。美保の言葉の中に、はっきりとした害意がある。

「キリスト教の信者なら、藍のことなんか一番許せないでしょう。どうしてまだ〈XNS〉の活動を続けようとしてるんですか」

「落ち着いて。冷静に話し合いましょう。〈姦淫してはならない〉――出エジプトのときに、モーセが授かったふたつの石板にそう書かれていたのは、事実ね。〈もしある男が別の男と婚約している娘と野で出会い、これを力ずくで犯し共に寝た場合は、共に寝た男だけを殺さねばならない〉――『申命記』にも書かれている通り、キリスト教では姦淫の罪は重く規定されている」

講釈をするように言うと、美保は嫌そうな顔をした。これが松田美保の本質だった。知らない知識を教えてもらうことを喜びと思うのではなく、無知を侮辱されたと思う人間だ。

「一方で預言者アブラハムは、サラという正妻がありながら女奴隷ハガルと関係し、イシュマエルが生まれた。イシュマエルはカナンを追放されたけれど、最終的には神からの祝福を受けた。不貞行為が絶対悪なのだとしたら、美保さんは『創世記』のこの部分をどう解釈するのかしら?」

当たり前のように、美保は何も反論できない。かなりアクロバティックな聖書解釈を並べているというのに、言い返すこともできなければ、『知りません』と認めることもできない。

「ジョセフ・スミスのように、キリスト教から派生した宗教の中で、一夫多妻制を主張する人もいたわね。ひと口にキリスト教と言っても、枝葉は複雑に分かれている。世の中は一義的には解釈できない。藍のことも掘り下げていくと複雑な事情があるのかもしれないのに、それでもあなたは、単純な週刊誌の記事を信用するの?」

子供じみたイジメをしていると思った。『ルカによる福音書』で、徴税人を見下すパリサイ人そのものだ。もはや何をしたところで、美保が戻ってくることはないと判っているのに。

「令那さんは前に、占い師をやってましたよね」

グラスの中でドロドロに溶けたアイスクリームを撹拌しながら、美保は言った。勝ちを確信したような表情になっていた。

「〈シリウス・ミラージュ〉って芸名で活動していますよね。トカゲ人間とかイルミナティのことは認めないのに、怪しげなスピリチュアルはやってるって……おかしくないですか」

「何のこと? 私じゃないと思うけど」

「しらばっくれちゃって。いいんですか、スピってて。教会から破門されますよ」

「カトリックを破門された人とその原因を、ひとつでも知ってて言ってるの? マルティン・ルターは? ジョルダーノ・ブルーノは?」

「そうやってケムに巻くのが、令那さんのいつものやりかたですよね。その手には乗りません。オニマルのユーチューブのコメントに書いてありましたよ。『この反論してる女、占いのサイトで見たことあるぞ』って。貼ってあるリンクに飛んだら、令那さんでした」

――そういうことか。

美保のネットリテラシーで、私が十年以上前にやっていた活動をなぜ知ることができたのか、不思議だったのだ。オニマルがデモに突撃してきた動画は、それなりに再生されていた。それを、昔の客が見たのだ。

「〈シリウス・ミラージュ〉は、メールで占ってくれるんですってね。一回メールを送るたびに何千円かかかって、あとは際限なくお金を吸い取られる……ひどいですね。弱い人を騙して」

「先走らないで。他人の空似じゃないの? そんな占いなんて、私は知らないわ」

「嘉神令那――〈かがみ〉と〈ミラージュ〉で名前も同じなのに?」

「単なる偶然の背後に、何か隠された真実がある――そう思い込むことが、陰謀論者への入り口になるのよ。栗林さんと同類になってるわよ、松田さん」

「もういいです。話にならない」

美保は叩きつけるように千円札を置き、立ち上がった。捨て台詞を残す気力すらないようだった。私を一瞥もせずに、足早に去って行く。

美保の背中が見えなくなるのを待ち、私はスマートフォンでオニマルの動画を再生した。すでに十万回ほど再生されていて、コメントも二百件以上書き込まれている。〈シリウス・ミラージュ〉へのリンクが貼られたコメントは、見つからなかった。誰が投稿したのか判らないが、何らかの理由で削除したのだろう。

脈拍が速い。

自分では平気なつもりでも、意外と心を乱されているようだった。あまり心拍数を高めたくない。身体が疲れてしまう。

私は、ノートを開いた。

鞄から万年筆を取り出す。愛用しているモンブランのマイスターシュテュックは、握ると指先の延長になったみたいに、肌に馴染む。

白紙のノートに向き合うと、感じるのだ。

私の中に、大きな鍋がある。ひと目では見渡せないほどに巨大な鍋の中は、あらゆる言語がドロドロに溶けたスープで溢れかえっている。ノートに向き合っていると、そこからいくつかの言葉が具体化し、くっきりと浮かびあがってくる。それを見極め、掬い取る。

真実を告げよ でもそれを斜めから告げよ

成功は遠回りのうちに

わたしたちのささやかな喜びには明るすぎるから

真実の素晴らしい驚きは

思い浮かんだエミリー・ディキンソンの詩を、そのまま書きつけた。ものを書くのは不思議だ。それがどんな言葉であろうとも、身体の中の言語を外に出すだけで気持ちが落ち着いてくる。一篇の詩を書き終えたときには、私の脈拍は落ち着いていた。

「〈シリウス・ミラージュ〉……」

澄み切った心で、改めてその名前に向き合う。

思えばあのころが一番、〈書け〉なかった。鍋は空っぽで無機質な底を露わにしていて、いくら念じようとも、万年筆を握りしめようとも、言葉はひとつも浮かんでこなかった。

――いや。

いまも、そうなのかもしれない。

鍋の中のスープに何が入っているのかは、私にも判らない。その中に、私の言葉はまだあるのだろうか。どこからか持ってきた言葉だけが、溶けているのではないか。

考えたくなかった。私はイヤフォンを耳に差し、『カタログの歌』を再度聴きはじめた。幾度となく聴いた放蕩男の物語が、夜遊びを繰り返していた楠木藍と重なった。ドン・ジョヴァンニは、楠木藍そのものだ。

そしてそれは、私そのものでもあった。

年を召した女性も口説きます

カタログに追加するために

そして彼が一番好むのは

若い恋の初心者です

(つづく)