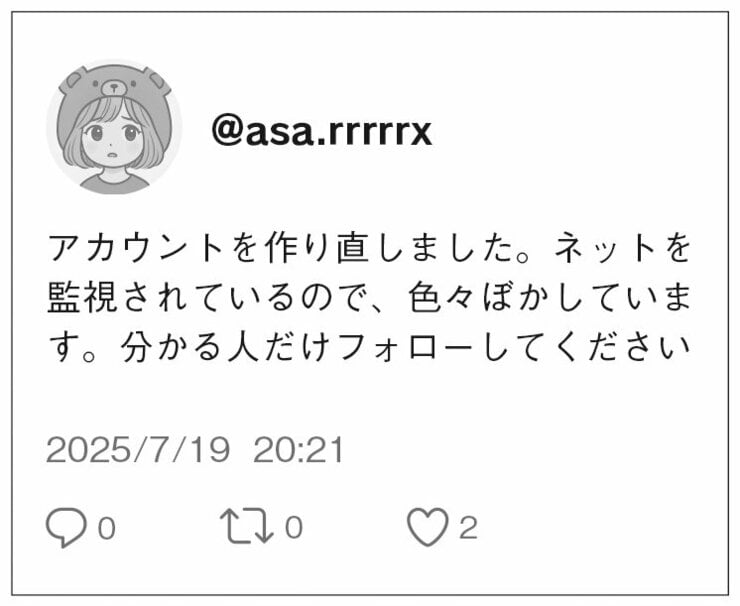

13 @asa.rrrrrx 2025/07/19 20:21

去年くらいに「年を取って好きなものを次々に失った」人の話を、ブログで読んだ。

ブログ主には若いころから好きなものがたくさんあった。お笑い芸人、女優、スポーツチーム――ブログ主はそれらを十年、二十年にわたって追いかけ続けていた。

だが最近、状況が変わった。お笑い芸人は悪質な不倫が発覚してテレビに出られなくなり、ユーチューバーに転身したが半グレのような人々と付き合いはじめてしまい、いまは金の話ばかりをしている。女優は薬物問題を起こして引退、スポーツチームはお家騒動で分裂し、ほかのチームに吸収合併された。四十代になり、自分の人生には好きなものが何も残っておらず、いまから同じ熱量で何かを好きになるのは難しい。長年、ファンを裏切らずに活動し続けている芸人や歌手を推している人が、羨ましくてならない――そんな内容だった。

その記事は、どこか遠くの安全圏にいるつもりで読んだ。藍が死に、スキャンダルにまみれ、〈XROS〉はもはや存在しない――そんな未来は予想すらしていなかった。

スマホの画面の中で踊る藍を見ながら、私はいつの間にか号泣していた。

陸尚人のフィーチャー曲である、ボクシングをモチーフにしたハードロックで、藍はきっとこういう曲は嫌いだっただろう。それでも黙々と踊る藍に、深い献身性を感じる。藍はメンバーの悪口を言っていたらしいが、こんなにも〈XROS〉に奉仕しているじゃないか――。

駄目だと思い、私は再生を止めた。最近、自分でもわけの判らないところで泣いてしまう。

〈当会は活動を休止しておりましたが、今般再開することとなりました〉

私は反射的に、〈あれ〉のアプリを立ち上げていた。

仲吉部長と岡居さんにあそこまで忠告されたのに、私はまだ〈あれ〉を見続けていた。会議室で諭されたときは、もう絶対に〈あれ〉を見ないと決めていたのに、決意は一日しか持たなかった。巨大な力に、引き戻されるようだった。

現在の〈あれ〉は、アカウントがないとろくに見ることもできない。誰もフォローしていない、見るだけのアカウントを作り直していた。絶対に、投稿はしない――そこに一線を引いていた。

〈あれ〉のAIが、〈XNS〉オフィシャルアカウントの投稿をタイムラインに送り込んでくる。何度か見ていた内容だった。〈XNS〉がどうなっているのか知らないが、活動を再開して何をするのだろう。いま藍のことを応援している人間なんか、狂信的なファン以外誰もいないというのに。

私は〈あれ〉のアプリを落とした。もう二度と〈XNS〉に関わるつもりはない。

なかったというのに――。

私の乗っていた地下鉄が、停まった。

白山駅に着いたところだ。迷いを振り切るように、私は電車を降りた。

気がつくと私は、〈カフェ・ノーブル〉白山店のドアの前に立っていた。

土曜日だ。今日は、〈XNS〉の会合が開かれている日だった。

年を取って好きなものを次々に失った――私の脳裏に、くだんのブログのタイトルが浮かんでいた。名前も知らない書き手の苦しみに、私は深く共感してしまっていた。仲吉部長の厚意でしばらく休暇を取らせてもらっていることで、私は嫌というほど思い知らされていた。私には、ほかに好きなものはない。藍のいない人生は、虚無でしかないのだと。

私は、店内に入った。

「いらっしゃいませ」

顔馴染みになった女性の店員が「お久しぶりです」と声をかけてくれる。彼女は店の奥を、意味ありげに見つめた。いつも会合が開かれている、〈会議室A〉のほうだった。

〈会議室A〉の前に立つ。帰ったほうがいい――心の声を正しいと認識しながら、私は扉を開けた。

「おや?」

部屋には、男性がひとりいた。

太っているのか筋肉質なのかよく判らない、大きく、不思議な体形をしていた。はち切れんばかりのブルーのストライプスーツは、高級品のようだった。黒縁眼鏡に、太い指。金無垢の時計は、ロレックスだ。

「〈XNS〉の参加者のかた? どうぞ座って。よろしくね」

「あの、あなたは……?」

「ん? 興田です。マロンさんから聞いてない? 今日は私の勉強会ね」

「マロンさんって――栗林さんですか? あの、令那さんは……」

興田と名乗った男は不快そうに眉を顰め、スマホを操作しはじめた。ぶっきらぼうな仕草だった。〈XNS〉の根幹を揺るがすような何かよくないことが進行しつつあるのは明らかだった。

「興田さんは、藍のファンなんですよね?」

「はあ?」

「藍について、何か私たちの知らない情報を教えてくれる――そのための勉強会、ということですよね」

「ああ、何かのアイドルだっけ? 今日はケムトレイルの話をしてほしいって言われてるから、その講義だよ。本当はアメリカ大統領選挙の話をしたいって言ったんだが、マロンさんも頑固な人だからね」

「ケムトレイル……って、なんですか?」

「なんだ、そこから? 思ってたよりもレベル低いんだな」

興田はスマホを置き、私に向き直った。

「飛行機雲は見たことあるだろ? あれってなんでできるのか知ってる?」

「ええと……エンジンが出す煙、ですよね」

「合ってるんだか合ってないんだか判らんな。要するに高温の排気ガスが高高度で急速に冷やされて、雲になるってこと。でも、よく考えるとこれはおかしいよね」

「何がですか」

「一日に飛行機何便飛んでるか知ってるか? 答えは十二万便だ。これらが常に排気ガスを放出してるんだから、空は飛行機雲だらけになっていないとおかしい。なぜたまにしか、飛行機雲は発生しないのか?」

「なぜって……条件が噛み合うのが、たまにしかないからじゃないですか。排気ガスの成分とか、外の気温とか……」

「本当にそうか?」

「知りませんよ。そうなんじゃないですか」

「本当にそうなのか?」

興田の様子が変わっていた。

憎しみに満ちた顔で、私のことを睨みつけていた。

「安易に納得をするな。〈やつら〉はそこにつけ込んでくる。納得は、もっと血が滲むような手続きの果てにやれ」

「〈やつら〉って……なんですか。ディープ・ステートってやつですか?」

「半笑いでそういうことを言うんじゃない。常識に安住した瞬間、取り込まれるぞ」

興田はそう言って、腕時計を外して見せた。金色のフォルムが、照明を反射してきらめく。

「これは、なんだ」

「何って……腕時計です。ロレックスの」

「時計とはなんだ」

「なんだって……時刻を見るための機械です。アクセサリーでもあるとは思いますけど」

「では時刻とはなんだ? 誰がどう決めた?」

「そんなの……知りませんよ。時刻がないとどう考えても不便ですから、昔の人が話し合って決めたんでしょう。さっきから何が言いたいんですか」

「私たちがみんな、洗脳されているということだ」

興田は突然、腕時計のリューズをグルグルと回しはじめた。長針と短針がものすごい勢いで回転し、出鱈目な時刻で止まる。

「といってもこれは、〈やつら〉が私たちを洗脳しているとかいう話じゃない。そういう洗脳もあるんだが、この話は違う。私たちは洗脳されなければ、社会を作ることができない――必要悪としての洗脳の話だ」

「何を言っているのか、全然判らないんですけど……」

「あなたは当たり前のようにこれを〈時計〉と呼んだが、なぜこれは〈時計〉なんだ? これを〈ぬーづぃち〉と呼んでも〈んびゃーぢまぃ〉と呼んでもいいはずだ。なぜ〈時計〉と呼んだ?」

「だってそれは……〈時計〉じゃないですか」

「これが〈時計〉である究極的な理由など、存在しない。共通の名前を決めておかないと不便だから、これを〈時計〉と呼ぶことにしているだけだ。これが〈時計〉であることは、何の根拠もない共同幻想だ。それが洗脳でなくてなんなんだ?」

興田は再びリューズを回し、会議室の壁掛け時計と同じ時刻に合わせた。この話がどこに向かっているのかすら判らず、私はクラクラしていた。

「これは〈机〉で、私は〈興田〉だ。その呼び名には、利便性以外の理由はない。私たちは同じ価値観に洗脳されることで、コミュニケーションコストを大幅に削減している。あなたがこれを〈時計〉と呼び、私が〈ぴゃぴゃんぎろ〉と呼んでいたら、話が通じないからな。人間が社会を営むために、洗脳というプロセスは必須だ。もし洗脳がなされないのなら――んんうし、てせきと、ういうしきへ、うしき、んうてさんきは……みたいに、全員が勝手な言語を話しはじめ、会話すら成り立たなくなる」

私は、ドアを見た。このまま興田と話し続けていたら、どこか危険な場所に引きずり込まれる――危機感を覚えているのに、誰かが入ってきそうな気配はなかった。

「さあ、論理的に考えてみよう。人間が社会を成立させるためには、必ず洗脳というプロセスが必要になる。では、誰が洗脳しているんだ? 行為の主体はなんだ」

「……国、ですか」

「正確には、権力だ。権力は構成員を洗脳しなければ、共同体を保つことはできない。では、その洗脳というプロセスにおいて、権力がフラットでいられると思うか? そんなわけがない。権力側に都合がいいように洗脳するに決まっているよな」

「国の歴史を習わせて、愛国心を植えつける――ということですか」

「それだけなら可愛いものだ。私が権力側ならば、本当に都合の悪い言葉を隠し、巧みに構成員を洗脳する。嘘の香りを脱臭し、指摘する人間を〈陰謀論者だ〉と馬鹿にするような空気を醸成しながらね。洗脳に安住するな。疑問を投げかける人間を笑うな。先の戦争も、そうやってはじまり、そうやって負けたんだ」

興田が身を乗り出し、こちらを覗き込んでくる。

自分が見ているものが、信じられなかった。さっきまで敵意を剥き出しにしていたはずなのに、興田の目からは、慈愛がにじみ出ていた。

「すべてを疑え」

言葉は強いのに、口調は寄り添うようだ。

「人間はすべてを疑うことはできない。これが本当に〈時計〉であり、〈机〉であり、〈興田〉なのか。洗脳を拒否し、すべての前提を崩そうとすると、人間は壊れる。〈やつら〉はそこにつけ込んでくる。必要悪としての洗脳のプロセスに、本物の悪を混ぜてくる。それを検知するには、バランスよく疑い続けるという、強い意志が必要になるんだ」

「どうすれば、いいんですか……」

「すべてを疑え。まずはすべてを破壊し、更地に新しいものを建てろ」

すべてを疑う――。

私は興田の言葉に誘われるように、その境地を想像していた。

私がいる場所は〈会議室〉じゃない。この座っているものは〈椅子〉ではなく、着ているものも〈服〉じゃない。

私の身体も、私が思っているようなものなのだろうか。胸の奥に心臓があり、ポンプのように血液を全身に送り続けている――そう習ったものの、自分で胸を切り開いて、心臓が動いているところを見たわけではない。細胞、DNA、染色体――肉眼では観測できないミクロな世界も知識として知っているが、本当にそんなものがあるのかは判らない。

そもそもいま見ているこれも、どこまで正しいのだろうか。

目の前のこの光景も、どこかの誰かが視神経に流し込んでいる映像なのかもしれない。あるいは、私はいま意識を失ったまま病床にいて、長い夢を見ているだけかもしれない。

興田の目が、こちらを見つめてくる。よく見ると、黒目が異様に大きく、黒曜石が目の中に埋め込まれているみたいだった。意識が、どこか深いところに沈みこんでいく気がする。

目を覚ませ。

直感が働く。直感は私が思いついた仮説を即座に否定し、〈ただの思考実験〉というラベルを貼って葬ろうとする。でもその直感は、どこから来るものなのだろう。誰かに洗脳された結果出来上がった精神構造から、湧き上がってきたものなのではないか。

すべてを疑え。直感もだ。興田の黒い目が、そう訴えかけてきている。直感を疑う。それでも私を安心させようと湧き上がる直感を、なおも疑う。無限に否定する。サイクルを回す。私のすべての思考能力は、いつの間にかその回転に費やされていた。

世界は――。

ふと周囲を見ると、世界は一変していた。

希薄になっていた。意味を失ったオブジェクトが山のように配置され、その中になんだか判らない私がいる。なぜ自分が生きて、いまここに存在しているのか。疑いなく私を支えていたものが取り払われ、すべてが淡くなっていた。

なおもサイクルは動く。魂が身体から剥がされていく。あらゆる意味が削ぎ落とされ、世界が真っ白になっていく――。

「あら! 興田せんせえー!」

さっきまで開いてほしいと切実に願っていた扉から、突如、栗林さんが入ってきた。

「今日は来てくださってありがとうございます。お忙しいのに、嬉しいですぅ」

私は弾かれたように、興田から遠ざかった。

栗林さんは少女のような表情で、媚びるように興田に近づいていく。還暦前後であろう女性のそんな仕草は、不気味にもほどがあった。栗林さんは私を見ようともしない。入ってくるときに目が合ったので、私がここにいることは認識しているはずなのに、誰もいないかのように振る舞っている。

――いまだ。

私は立ち上がった。〈帰ります〉の一言も告げずに部屋から出る。ふたりはこちらを見ようともしなかった。

――私は、何をされた?

白山駅から電車に乗り込み、座ったところでようやく一息つくことができた。危険な獣の巣に、足を踏み入れてしまった感じだった。もう少しいたら、私はどうにかなっていたのではないか。

混乱する思考の中、ひとつだけ確かなことがあった。

〈XNS〉は、栗林さんに乗っ取られた。

栗林さんは乗っ取った〈XNS〉を、興田の支配下に置こうとしている。以前からおかしいと思っていた。あの人は藍のことなどに、興味はなかったのだ。

あの、媚びた少女のような栗林さんの表情――。

彼女は興田によって〈すべてを疑わせられた〉のではないか。

あの魔のような黒い目に取り込まれ、すべてを疑って、世界を解体させられたのではないか。

私は思わず、両手で顔を覆っていた。たぶん興田の周辺に、コミュニティがあるのだ。その中では独自の説が語られ、その言葉たちに触れていると、それまで信じていた価値観がどんどん置き換わっていくのではないか。恐ろしかった。誰もがきっかけさえあれば、作り変えられてしまうのではないか。

身体が震えるのを感じながら、私は座席に座り続けていた。

電車を降り、私は歩道を歩いていた。

空はもう夏模様だ。澄み切ったブルーが、どこまでも広がっている。

そこに一条の、飛行機雲が走っていた。

――高高度で冷やされた、排気ガスの結晶。

――権力が人口を削減するために撒いている、有害物質の雲。

私が〈洗脳〉されている世界においては飛行機雲の正体は前者で、興田や栗林さんの世界においては後者だ。いままでは後者のことを笑うだけだった。

でも、本当にそうなのだろうか。

どちらが正しいのかは、最終的には自分で計測して判断するしかないが、そもそもあんな高高度まで行って成分を測ることなどできはしない。できたとしても、測った結果が本当に正しいかどうかなど、判りはしない。機器に細工がされていたならば、違う結果が出る。結局人間は、自分の洗脳が正しいという前提で生きていくしかない。

じゃあ、藍は?

――か弱い女性にデートドラッグを盛り、性加害を行った鬼畜。

この世界においては、そういう解釈が主なものになりつつある。一方で、

――女は美人局の目的で藍に近づいたが、藍は女の要求を拒否し、女は週刊誌に藍を売った。

そういう説を唱える人もいる。実際に、ありもしない性被害で男性を虚偽告発する女性はいる。今回がそうでないと、本当に言いきれるのだろうか。

興田からすんでのところで逃げてきたつもりだったが、そうではなかったのかもしれない。以前は考えすらしなかった〈前提〉への懐疑が、私の中に生まれている。

私は、足を止めた。

視線を上げると、目の前には煉瓦作りの教会があった。

このまま帰りたくない――恐怖に導かれるように、私はここにやってきてしまっていた。自分でも何をやっているのか判らなかった。私は、おかしくなってしまったのかもしれない。

ドアを開けて、中に入る――。

その瞬間、私をオルガンの音が包みこんだ。

頭上――入り口の真上の二階から、美しい音が響きわたっていた。オルガンの音は教会の吹き抜けを上っていき、半球形の天井に当たって、溶けるように降り注ぐ。私は、聖性を感じた。私の脳裏に汚れのようにこびりついている興田の真っ黒な目が、洗われて消えていく気がした。

「令那さん」

足音を殺して二階に上がり、演奏している主に話しかけた。

令那さんは肩を震わせて演奏を止め、私を見た。

「え……浅木さん? びっくりした。こんなところで会うなんて」

「私もです。まさかいらっしゃるとは思いませんでした。綺麗な曲……」

「バッハの『目覚めよと呼ぶ声が聞こえ』。知ってる?」

首を横に振る。「そう」と令那さんは呟き、再びオルガンを弾きはじめる。

「神の国の到来に備えなさい――『マタイによる福音書』から採られた、啓蒙の曲なの」

令那さんはオルガンを弾きながら、少し声を張る。何百回も弾き込んでいるのだろう。話しながら手と足を動かしているのに、進行に全く乱れがない。

「十人の乙女が、灯火を持って花婿の到着を待っている。そのうちの五人は賢い人たちで、灯火とともに、油を入れた壺を準備していた。花婿たちの到着は遅れた。乙女たちは待つのに飽きて、眠り込んでしまった。そこに『目覚めよ』と呼ぶ声がした。乙女たちは起きたけれど、油の壺を持っていなかった五人の乙女は、花婿を出迎えることはできなかった――神の国がいつ到来するかは判らない。来たる日のために、日頃から準備をしておかなければならないという、教訓が歌われてるのよ」

オルガンの美しい音色と、バッハの繊細なメロディー、そこに令那さんの解説が加わって、私は思わず陶然とした。いたるところから溢れる〈文化の濃密さ〉みたいなものが、どん底まで落ちていた心を癒やしてくれる――。

「令那さん?」

気がつくと、演奏は止まっていた。

オルガンの鍵盤を前に、令那さんは疲れたように俯いていた。

「松田さんが、〈XNS〉をやめたいって言ってきた」

「え――美保がですか」

「もう藍のことを好きじゃなくなったから、活動に意味を感じないって。〈XNS〉も、ここまでかもしれないわね。私ひとりがやっていても、意味はない」

ひとりじゃないですよ――反射的に呟きそうになった言葉を、私は呑み込んだ。最後に〈XNS〉の会合に出たのが三週間前、私はずっと令那さんを放置し続けてきた。栗林さんが会を支配しはじめた責任は、私にもある。

「あの」軽薄な慰めを口にする代わりに、私は言った。

「この世界は、幻想かもしれない――そのことについて、どう思いますか」

「何? 突然ね」

「〈すべてを疑え〉と、ある人に言われたんです。この世界は、私が見ている幻想なのかもしれない。空に描かれている飛行機雲も、誰かが撒き散らしている毒物なのかもしれないですし、それが本当に毒じゃないことは、私には証明できません。最終的には何も信じられない世界の中、私は何を信じればいいんでしょうか」

「全事象を過度に相対化することで、虚無主義に陥る――二十世紀前半くらいの議論かな。〈私には証明できない〉という一点で、あらゆる価値観がフラットに相対化されるわけはないでしょう」

「そうなんですか」

「この世界が浅木さんが見ている幻想なら――楠木藍のことも浅木さんが作り出したことになる。あなたにそんなことができる? あんなにも素晴らしい才能の結晶を、克明にイメージすることなんて」

「あ……」

「バッハの音楽を、このオルガンの音色を、この教会の美術を、聖書を――浅木さんひとりが考えられる? 私には絶対にそんなことはできないな。だからこの世界は、幻想じゃない。そこは、疑わなくていいでしょう」

その通りだ。私が見ている夢にしては、この世界はあまりにも、豊かすぎる。

世界に、わずかに色が戻った気がした。この世界には他者がいて、めいめいが確かな何かを作り出している。

〈飛行機雲は排気ガスが結晶化したものである〉〈飛行機雲は権力者が撒き散らしている毒である〉――どちらも私には証明できないという点では同じだが、この世界にとって同じであるはずがない。科学、良識、情報通信――私には見えず、理解できない膨大なものに、この世界は支えられている。それを解体してフラットに並べるというのは、人間の営みそのものを否定するに等しい。

――では、藍は?

藍は確かに下劣なことをしたのかもしれない。でも彼の死は、まだ充分に検証されていない。彼の死の真相を、確かなものにしたい。それは興田が唱えている陰謀論とは、絶対に違うはずだ。

「ありがとうございます、令那さん。ちょっと楽になりました」

「そう? なんだか判らないけど、力になれたならよかったわ」

「私とふたりで、やりませんか」

私は思わず、呟いていた。

「藍のことを、改めて知りたいと思ったんです。〈XNS〉の活動を、続けませんか。私とふたりで」

教会に差し込む光の中、令那さんの目が瞬間的にうるんだのが判った。彼女が抱えている孤独が、それだけで伝わってきた気がした。

「いいの? 私なんかで」

「令那さんとやりたいんです。お願いします」

返事は聞かなくても判っていた。言葉に詰まる令那さんから視線を逸らし、私は祭壇のほうを見た。

西日がステンドグラス越しに教会に差し込み、木を基調とした空間に様々な色彩をばら撒いている。それはこの世界そのものの豊かさを、表現しているみたいに見えた。

祭壇にある、磔になったキリストの聖像に目が惹かれる。世界中の人間の罪を背負い、身代わりとなって死んでいった救世主――。

今度は、私が令那さんを支える番だ。

(つづく)