11 @ritsu.xros 2025/07/06 23:06

『律って、楠木藍の推しだったよね?』

昨日から、高校の同級生たちのグループLINEが久々に動き出していた。

『大変だね、性加害だなんて。でも、気にしないほうがいいと思うよ? 週刊誌なんかデマばっかりじゃん?』

送り主は、よくつるんでいた真奈美だった。つるんでいたけれど、仲よくはなかったな――と、何の面白みもない、薄っぺらな会話ばかりしていた高校時代を思い出す。私の高校では、単独行動は禁忌だった。浮かないため、目立たないために、誰もが適当な相手とつるんで、誰がダルいだの、誰がキモいだの、つながりを保っておくだけのゴミみたいな言葉を日々口にしていた。

『まー、ネットとかも見ないほうがいいよ。推しが性加害とかつらいだろうけど、温かくして寝てね』

真奈美のLINEに、親指を立てたリアクションの絵文字が次々とつく。一昨年の同窓会に気まぐれに参加して、スマホの壁紙に設定していた藍の写真を見られたのが運の尽きだった。全員心配している振りをして、あからさまに小馬鹿にした雰囲気を出してくる。地元を捨てた自分が彼女らから憎まれていることは、とっくに承知していた。

私はスマートフォンを机に置き、パソコンのモニターに向き直った。キーボードを叩き、〈あれ〉を起動する。

〈#私たちは楠木藍を許さない〉

〈#楠木藍 性加害疑惑〉

〈#Xの悲劇〉

トレンドに並んだ言葉たちを見て、ウッと息が詰まる。『ネットとかも見ないほうがいいよ』――真奈美の言葉が図星なのが癪だった。ここ数日、気が滅入ると判っているのに〈あれ〉を見続けている。

状況は刻一刻と悪化している。

週刊誌による告発があったのが九日前のこと。新しい記事こそ出ていないが、告発はワイドショーやネットニュースに飛び火して、日本中を巻き込んだ大炎上になっている。陸尚人は主演していた映画の舞台挨拶を欠席し、大川誠也は出演していた化粧品のCMを会社のサイトから削除された。『ただ同じグループにいただけのメンバーまで、キャンセルする必要があるのか』という正論は、すべてを焼き払うような業火の前ではないに等しい。

そして一昨日からはじまったのが、SNSでの告発だ。

私は楠木藍に性加害をされた――被害を申告する人が、〈あれ〉に何人も現れたのだ。告発したF子と同じく〈バーに飲みに行ったら、おかしな薬を盛られてベッドに誘われた〉という人から、テレビのロケ車で性行為を強要された人、飲み会への誘いを断ったら『お前みたいなブス、業界から干してやるからな』と罵られた人――新たな被害者が次々と現れ、そのたびにすさまじい勢いで拡散されていく。これらがすべて本物なのかは判らない。だが疑義を呈そうものなら〈セカンドレイプ〉のレッテルを貼られ、炎に巻き込まれるのがオチだ。SNSで被害者の地位を獲得した人には、誰も勝つことはできない。

今日も私のタイムラインでは、アンチとファンが罵倒合戦を繰り広げている。アンチはここぞとばかりに、藍に〈性犯罪者〉〈レイパー〉といった言葉を浴びせかけ、藍が書いた歌詞を抜粋し、作者の内面にいかに嗜虐的な傾向が潜んでいるかをアクロバティックに読み解いている。ファン側は輪をかけてひどく、週刊誌記事をデマだと叩き、〈F子を特定した〉と薄い根拠で色々な人の名前を挙げ、彼女らのアカウントに〈死ね〉だの〈クソブス〉だのひどいリプライを投稿し続けている。いまや楠木藍の周辺は、痰壺の中身を煮詰めたみたいな最悪の状態だ。そして私は糞虫のように、汚物の集合体から離れられない。

気がつくと三十分ほど〈あれ〉を見続けていた。最悪の気分になってもやめられない。そんな気持ちをなんとか断ち切り、私はブラウザを終了させた。

ため息をつく。

私は、いま。

藍のことを、どう考えているんだろう。

SNSでの告発が真実かどうかは判らないが、週刊誌の記事にはある程度の信憑性があるように思えた。藍は内気で他人と積極的に関わろうとせず、陰の中で自分の世界を見つめ続け、光に向けて表現をしていた――私の持っていた藍のイメージは、もはや破綻している。藍は才能のあるクリエイターだったが、一方で、女性の性を搾取し、尊厳を踏みにじることに悦びを覚える人間でもあった。排除されて当然だ。それでも――。

モニターに、横浜アリーナのステージに立つ藍の壁紙が映し出されている。彼がひどい人間でもあることが判ったのに、それでも私は藍を見捨てられない。この壁紙も、どうしてもほかのものに替えられない。

「浅木さん」

背後から、岡居さんの声がした。

「ちょっと打ち合わせしたいんだけど、いい?」

「いまですか」

「うん。今度新しく派遣の子が来るだろ? どこを担当してもらうか、少し相談したくて」

「はあ……」

モニターの時計を見ると、十四時を過ぎたところだった。いきなり打ち合わせを入れられると、予定が大幅に狂ってしまう――などという文句を言う権利は、私にはない。ここ数日業務のパフォーマンスがガタ落ちしていて、進捗を水増ししてごまかし続けている有様だ。むしろ遅れの言い訳ができるだけ、ありがたかった。

廊下に出て、少し離れたところにある小さな会議室に入る。

そこで私は、軽く息を呑んだ。

テーブルを挟んだ奥に、仲吉部長が座っていた。

岡居さんはその隣に腰掛ける。最初から二対一になるように、セッティングされていたようだ。ふたりに相対するように、私は椅子に腰を下ろした。

「浅木さんが俺の部署に入ってきて、もう七年くらいかねえ」仲吉部長は、独り言のように切り出した。

「情報技術部は、編集部とは全然カルチャーが違うよね。理系の男ばかりだし、残業もたいしてないから、校了前で忙しい編集部から白い目で見られることもある。編集者志望で入ってきた人を無理やり引っ張ってくることが、俺は最初は不安だったんだよ。でも浅木さんは本当によくやってくれている。尊敬してるよ」

丁寧すぎるほどのフォローから会話を切り出してくるせいで、先の展開が読めてしまう。この場は、私を問責するために設けられたものだ。

「〈XNS〉って、知ってるね」

その単語が部長の口から出たことに、背筋が冷えた。

「正直に答えてほしい」

私が口を開く前に、岡居さんが言った。

「僕たちも、徹底的に問い詰めたりはしたくない。正しい判断をしてくれないか」

生殺与奪の権を握っていることを伝えてくる岡居さんは、珍しく硬い口調だった。私の知らないところで、何かが取り返しがつかないほど進行しているのを感じた。

――認めてしまえ。

認めるところは認めて、最終的に出てくるであろう何らかの条件を呑んだほうがいい。傷も浅くてすむし、話も早く終わる。

判ってはいた。それでも私は、口をつぐむことを選んだ。自分がこの場になぜ呼ばれているのか、相手が伏せているカードをめくって、確かめておきたかった。

「これは、浅木さんのアカウントだね?」

部長がスマホの画面を見せてくる。

「なんですか、このアカウント」

画面には、攻撃的な投稿が並んでいた。『アンチは調子に乗って藍を叩いてるけど、もし藍が自殺したんだとしたら、アンチが殺したようなもんだよね。集団でイジメて楽しい? 人殺してどういう気持ち?』『誠也も尚人もアユムも、藍を見捨ててさっさと逃げたクズ。さんざんお世話になってきたのに、恥ずかしくないのかよ。不義理をする人間が、芸能界で成功するわけねえんだわ』。並んでいる汚い言葉を読みながら、私はどこか自分と世界とが遠ざかっていくような、ふわふわした感覚に陥っていた。このゴミみたいな投稿たちは、確かに私が書いたものだ。記憶もある。それでも誰か別人の手によって書かれたもののような、不思議な感覚があった。

「仕事中、よくこのアカウントを開いてるだろ?」岡居さんが呆れたように言う。「後ろから見えてたよ。うるさいことは言いたくないけど、業務中にもかかわらず、異常な頻度だった」

「記憶にありません。たまに〈あれ〉を開くので、そのときに見ていたかもしれませんが」

「ルータの通信ログもある」

岡居さんは書類を出してくる。

「知ってると思うけど、うちのパソコンはすべて、フロアにあるルータを経由しないとインターネットにつながらない。誰がどのサイトにアクセスしてるかはイントラネット側のIPアドレスと突き合わせれば、一目瞭然。浅木さんのパソコンからは、このアカウントに頻繁にアクセスがある」

「アクセスがあるから、私のアカウントだと?」

「もっと細かいログを出してもいいけど、お互いそんなことはしたくないだろ? 認めてくれよ。こっちは、デモの映像も確認してるんだ」

岡居さんは苛立ったように言う。

「このアカウントでは〈XNS〉という団体の投稿が、よく拡散されている。その団体のデモ活動に、浅木さんが参加している映像があるんだ。これでもしらばっくれるの?」

「もしそうだとして、何が問題なんですか。社員が余暇でやっている活動ですよね」

「ウチとトップワンさんは、取引先だ」

仲吉部長が、穏やかな声で言った。

「ご存じの通り、〈グリーン・ブック〉は芸能事務所なくしては誌面が埋まらない。トップワンさんへのデモにうちの社員が参加していたなんてことが判ったら、会社間での問題に発展する。浅木さんだけの問題じゃないんだ」

「そんなの、先方には判らないと思います。私は内勤のエンジニアですし」

「ああ。だからその件は、そこまで心配には思ってない」

部長はそう言うと、穏やかに微笑んだ。

「浅木さんのことが心配なんだ」

穏やかな声が、ささくれ立っていた心を撫でるように響いた。

「夜は眠れているか? 三食ご飯を食べて、歯を磨いて風呂に浸かってる? 悩みを打ち明けられる相手はいるのか?」

「なんでそんなことを聞くんですか」

「普段の君が、こんな投稿をする人じゃないと知っているからだ。もちろん君が望むのならで構わないが――俺でよかったら話を聞くよ?」

人付き合いだけで出世した、仲良し部長――。

揶揄されることも多いそんなニックネームが凄みをもって迫ってくる。初めて判った気がした。まっすぐに向けられた彼の共感が、痛いほどに響いていた。

「部長は――」振り払うように、私は言った。「週刊誌の記事が、全部本当だと思っているんですか。SNSに上がっている誰のものかも判らない告発が、すべて本当にあったことだと? そもそも、全部冤罪の可能性だってあります。実際に、2019年に群馬県草津町の町長が性加害を行ったと告発された件は、裁判で冤罪だったと判明していて……」

「そんな話はしていない。君の精神状態が心配だという話だけだ。なあ、岡居」

「はい。その通りです」

仲吉部長に影響されたように、岡居さんの表情にも気遣いが戻っていた。

判っている。

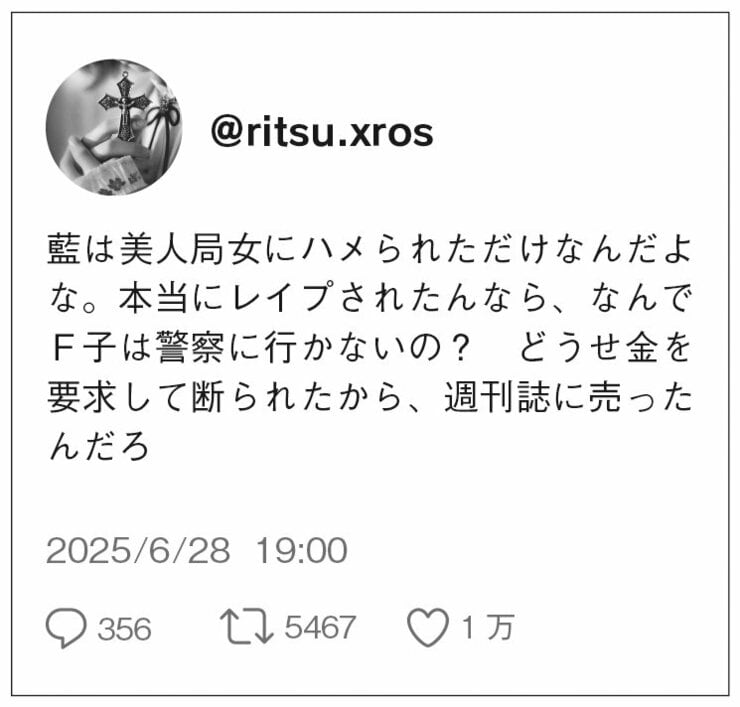

改めて見た@ritsu.xrosの投稿は、目が汚れるほどにひどい。

自分の投稿が坂道を転げ落ちるようにひどくなっていることは知っていた。それでも、どうしても止められなかった。〈あれ〉のタイムラインを開くと、〈あいつら〉に反論したいという気持ちが溢れて、頭が沸騰する。無理解な連中。優しくない人々。激しい言葉で罵っているアカウントたち。飛び交う黒い呟きを見ていると自分も黒に染まっていくような気がして、気がつくとひどい言葉を打ち、投稿ボタンを押している。

@ritsu.xrosにつく〈いいね〉や〈リポスト〉の数は、最近グングンと伸びていた。『よく言ってくれました!』『さすがリツさん!』。賞賛するようなリプライがたくさん来る一方で、『陰謀論者』だの『セカンドレイパー』だの誹謗中傷も山のように来る。それにムカついて、また投稿する。雪だるまのように、汚泥の塊が膨れ上がり続けている。

「消そうよ、アカウント」

岡居さんが言った。

「〈あれ〉にアカウントがある限り、浅木さんもアクセスし続けてしまう。アカウントを消して、SNSを遮断したほうがいい。きちんと専門的なカウンセリングを受けて、デジタルデトックスをしよう」

「別に恥ずかしいことじゃないさ」仲吉部長が言う。「岡居に教えてもらったんだが、SNSの依存度って、薬物とかと同じなんだってな。ドーパミンがどんどん出てきて刺激中毒になって、離れられなくなる。そんなものが無料でいつでも使えるんだ、俺だって依存症になりかねんよ。エンジニアの業務はどうしてもネットを見ないといけないから、もし君が望むなら、しばらく別の部署に行ってもらってもいい。必ず呼び戻すから、しばらくのんびりしてみないか」

ふたりが口先だけで言っているのではないことは、伝わってきていた。本当に私のことを心配して、耳の痛いことを言ってくれている。

いつまでもこんなことを続けてはいけない――判っているのに、どうしても〈あれ〉から離れられなかった。タイムラインを見ていないときはずっと不安で、私がいない間に〈あいつら〉が好き放題言っていたらと思うと、いてもたってもいられなかった。

でも、私が投稿したからと言って、なんなのだろう。

何も変わらなかった。いまこの瞬間も、〈あれ〉にはひどい言葉が嵐のように飛び交い、藍は叩かれ続けている。

「……判りました」

私は、自分のスマホを取り出した。

「消します。アカウント」

「いまじゃなくていい。勢い任せじゃなくて、しっかりと考えて」

「勢いに任せたいんです。しっかり考えたら、きっと同じことになる。いま、やらせてください」

私は〈あれ〉のアプリを起動した。

〈設定とプライバシー〉→〈アカウント〉→〈アカウントを停止する〉とタップすると、〈アカウント削除〉というメニューが出てくる。赤文字で書かれたそれを指で触ると、パスワードを要求される。

X_love_forever

パソコンや、ほとんどすべてのサイトのログインに設定しているパスワードだった。藍への思いを何年にもわたって呟き続けたアカウントを消滅させるときに、彼への永遠の愛を打ち込んでいるのが、皮肉だった。

――さよなら。

楽しかったよ、藍。

入力したパスワードをもう一度確認した。こめかみに弾丸を撃ち込むつもりで、私は〈アカウント削除〉の赤いボタンをタップした。

(つづく)