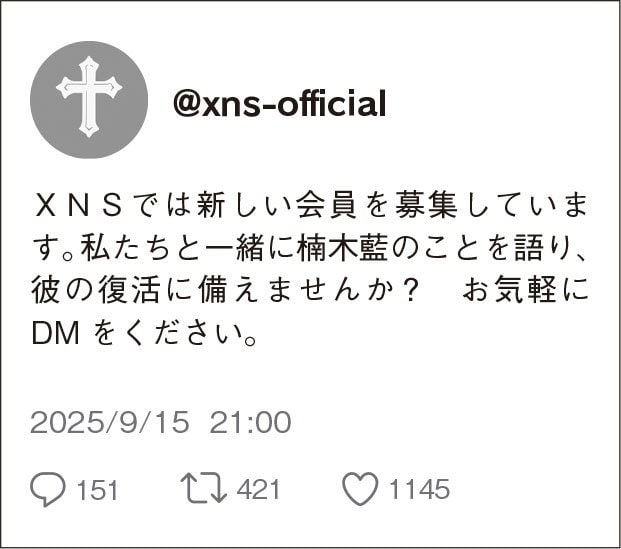

13 @xns-official 2025/9/15 21:00

暗がりに落ちた店内では、ドレスを着た女性が綺麗なピアノを弾いている。彼女の着る上品な赤が、黒を基調としたシックな内装によく映える。

店員が誠也の姿を認めると、何も言わずに奥の個室に案内してくれる。彼ほどの大物だから特別扱いは当然だろうが、当の誠也はどこか恐縮していて、芸能人のくせに偉ぶったところがない。ステージ上で我の強いパフォーマンスを見せている人間と、同じ人とは思えない。

「藍が教えてくれた店なんです」

私と心春と乃愛とでテーブルにつくと、懐かしそうに言う。誠也からは、男性的な香水の匂いが仄かに漂った。

「一緒に来たことは一回しかなくて、あいつはそのうち六本木に縄張りを変えちゃったんですけど、この店のことはすごい覚えてて。記憶って、不思議ですよね」

遠慮なく食べてくださいと、誠也はメニューを広げる。会合のあと『軽く食事でもしないか』と、新宿にあるピアノバーに誘われたのだった。

「少し聞きたいことがあるんですけど」赤ワインやベイクドポテトやソーセージの盛り合わせがテーブルを埋めたところで、私は口を開いた。

「誠也さんが藍の女遊びを知らなかったというのは、本当ですか」

「ええ。ほかのふたりもびっくりしてましたね。ただ、あいつが飲みに行くのが好きなことは知ってました。六本木や西麻布に、いくつかあいつの〈巣〉があるんです」

「藍が廃墟マニアだったというのは?」

「よくご存じですね」誠也はそう言うと、スマホでLINEの画面を見せてくる。

心春が、軽く息を呑んだ。相手の名前は〈X〉――これは、藍とのトーク画面だ。

「龍脈炭鉱……」

「知ってるの? 心春さん」

「北海道にある廃墟スポットです。行ったことはないけど」

「こいつ、こういうの好きなんですよ。地元の遊園地でもお化け屋敷ばっかり行くんです」

鉄骨だけになった巨大な建物に、びっしりとツタが絡まっている様子が写し出されている。スマホのカメラで何気なく撮っているように見えて、構図や光の加減から、廃墟の寒々しさが立ち上がってくる。見事な写真だった。

「よくあいつから送られてきたんです。樹海とか、廃病院とかに行っていたみたいで、危ないからやめとけって言ってたんですけど」

「高所恐怖症というのも?」

「それは有名ですよね。二、三階くらいの建物に行っても、あいつ、絶対に窓際に座りませんでした。ステージでもテレビでも制約が生まれるから、尚人は苛ついてました」

「でも藍は、〈飛び降り自殺〉をした」

「だから、ありえないんですよ。藍は自殺なんかしないし、するとしても飛び降りなんかは選ばない。死体は身代わりだったとしか考えられない」

心春は、納得するように頷いている。ふたつの布を同じ染料に浸したみたいに、ふたりが同じ考えに染まっているのが判る。

――本当にそんなことが、あるのだろうか。

死体は身代わりだった――いくらなんでも荒唐無稽にすぎるのではないか。ただ、藍が自殺するような人ではないという誠也の話にも、説得力はある。二階に行っても窓際に座らないのであれば、廃墟を撮影していて転落したということも考えにくい。

やはり藍は、殺されたのではないか。

藍はあの日、〈望幻楼〉に呼び出された。女遊びをする中で、危険なバックがいる女性に手を出してしまったのかもしれない。藍は拳銃を突きつけられ、三階に上る。飛び降りないと撃つと脅され、藍は高所から身を躍らせる――。

いや、それはない。

たとえ藍が殺されたにせよ、犯人はなぜあんな場所に呼び出したのか。三階から飛び降りさせるのも、殺しかたとしては中途半端だ。死なない可能性も高い。

私はそこで、乃愛の咎めるような視線を感じた。

いまさら、何を余計なことを考えているのか。無言のうちに、そう訴えていた。

判っている。自分が余計な思考を〈XNS〉に持ち込んでしまったら、せっかく同じ色に染まっている布に汚れがつく。そんなことは私も望んでいない。あの人は生きている――そういうことにするために、はじめたというのに。

余計なことを考えないようにした。

生まれた疑問は、私の中から消えてなくなった。

『勘定は持ちますから、ゆっくり呑んでいってください』と言い、誠也は帰っていった。心春、乃愛、私――三人で集まるのは、彼女たちに会った日以来だなと思った。

「前から聞きたかったんだけど――ふたりは、同じマンションの隣の部屋に住んでるんだよね?」

「はい、そうです」乃愛が答える。「こいつ生活力ないんで、あたしが働いて養ってます」

「何の仕事をしてるの?」

「ガールズバーの店員とか、色々です。最初はこいつも別の店で働いてたんですけど、何ヶ月かでやめちゃって。こいつ、ずっとスマホもなかったんですよ。まあビンボーですけど、ふたり食ってくくらいならなんとかなります」

「たくましいわね、乃愛さんは」

「令那さんは、何やってるんですか、仕事」

「私は……いまは、何もやってないの。色々あってね」

「そうなんですか。なんか令那さんって、謎の人なんですよね。すごいお嬢さんなんだってのは、なんとなく判りますけど」

「お察しの通り、親からもらった資産で生活してる。いい年なんだから、本当は何かやらないといけないなって、思ってるんだけど、気力が湧かなくてね」

思わず火事のことまで話してしまいそうになったが、すんでのところでやめた。乃愛は特に気づかなかったようで、あくびをする。

「〈XNS〉で儲けられないかなあ」

「どういうこと?」

「だって、これからもっと人が集まりますよね。ひとりから毎月一万円取れば、百人で百万円、二百人で二百万円……そんだけあれば、ずっと遊んで暮らせますね」

「そんなの、絶対にろくなことにならないわ。最悪、刺されるわよ」

「えー、真面目。令那さんと心春がいれば、大儲けできると思うんだけどな」

ちょっとトイレ、と乃愛が立ち上がる。口先ではそんなことを言っているけれど、彼女に下心がないことは判っている。こんなに慕ってくれる人がいて、心春のことがちょっと羨ましい。

「――令那さん」

まどろんでいた心春が、いつの間にか私を見ていた。

私は思わず、姿勢を正した。

虚ろだったその目に、確かな光が宿っていた。

「何か、望みはないですか」

おとぎ話のランプの精みたいなことを言いながらも、冗談を言っているようには聞こえない。暗い間接照明に照らされた心春は、怪しげに揺らめいているように見えた。

「どうしたの、急に。望みって……」

「令那さんには、すごく感謝してます。令那さんが道を示してくれたから、私はここまで来れた……望みがあるなら、言ってください。私がかなえてあげます」

「じゃあ……十億円、欲しい」

「本当にそれが、望みですか」

「もらえるの? 十億円」

「それが望みなんですね?」

一切ブレない心春の口調に、怖さを感じた。適当に言った冗談すらも真実に変えてしまいそうな迫力があった。

私の望むこと――。

心の奥に光を当て、闇の中を見通そうとする。あの人が生きていることにしたい――その望みは、ほとんどかなっている。このままみんなと〈XNS〉を続けていく――これ以上何を望むというのだろうか。喉が渇く。ワインで喉を湿らせようかと思ったが、手が動かない。

「私は……」

私は。

「物語を、書きたい」

意思を通り越して、口が勝手に動いた気がした。思わず飛び出した言葉に、私は愕然とした。なぜそんなことを言ってしまったのか、全く判らなかった。

「書けますよ」

刃を鞘に納めるみたいに、心春がふっと目を閉じた。

「書けます」

その言葉に誘われるように、私も目を閉じた。

「心を解放してください。令那さんはきっと、素晴らしい物語を書くことができる。開けるんです。心を縛りつける、あらゆる鎖を外して……」

心春の声を聞いているうちに、私は不思議な感覚になっていた。脳がほどけていくような感じ。自覚できないところでこわばっていた脳の緊張が取れ、そこに心春の声が入ってくる。私の内面に、染み込んでいく。

心を縛りつける、あらゆる鎖を外して――。

いつの間にか、閉じた目の前が真っ暗になっていた。

何もない。虚無そのもののような暗黒に包まれている。

光が見えた。

神は「光あれ」と言われた。すると光があった。

それは、『創世記』の冒頭に書かれた光だった。静かに溢れた光が、少しずつ視界を覆っていく。心春の声がマントラのように響く。やけに遠くから聞こえるようにも、耳元で囁かれているようにも感じる。私を縛りつけるあらゆるものから、解放されていく――。

断片の存在を感じた。

何かの欠片のようなものが、私の周囲を漂っていた。大きいものも小さいものもある。丸いものも三角のものもある。黒いものも、透明なものも、鏡のように光を反射するものも。私はそのうちのひとつに手を伸ばし、恐る恐る触ってみる。断片は、人肌のように温かかった。

ふと、幼かったころのことを思い出した。

もうしばらく会っていない、父の背中の記憶だった。私は父に背負われていた。そのたくましい両肩に腕を預け、夢と現実のあわいでまどろんでいた。煙草と汗の匂いが立ち上り、私よりも幾分低い父の体温が、私の身体の前面から伝わってくる。肌と肌が問答無用で結びつくような、この感じ。そうだった――私はかつて、父に愛されていたのだ。

別の断片を触ると、波の音が聴こえた。子供のころ、初めて見る海は大きすぎて怖く、私はずっと砂浜を歩いていた。白とグレーの中間のような美しい砂の上を歩くと、キュッキュッと音が鳴る。音楽家になったみたいで心地よく、いつまでもサンダルで踏んで歩いていた。

断片を触る――。

いつかの車の中から見た、ラベンダー畑の美しい紫が見えた。

どこかの観覧車の中で、当時付き合っていた男性と手を握りあい、伝わってきた震えの愛おしさを思い出した。

何かの本で読んだ数式の美しさを。灯りのない街で包まれた夜の暗さを。昔飼っていた猫の肌触りのよさを。

これは、物語の断片だ。

私の中に眠る、物語の欠片だ――。

そう気づいた瞬間、私は泣いていた。

この世界は、虚無なのかもしれない。私たちは何が真実かも判らない混沌に虚構というラベルを貼って生きるだけの、無力で無価値な存在なのかもしれない。それでも私の中には、豊かな真実がたくさんある。それらは私の手によって、語られるのを待っている。

自分がやるべきことが、ようやく理解できた。

あの人の物語を書こう。

私にしか書けない、物語を――。

「何やってんですか!」

耳元で怒鳴り声がして、私は強い力で後ろに引っ張られた気がした。

気がつくと、私は個室の椅子から転げ落ち、床に倒れ込んでいた。

「ちょっと、大丈夫ですか! 心春も、どうしたんだよ。おい!」

乃愛の声が耳の中で反響する中、身体を起こす。心春は脱力したように椅子にもたれかかり、大口を開けていた。失神しているみたいに見えた。

心春は薄目を開け、私に笑いかけてくる。

お互いの世界の深いところで、何かが響き合った気がした。

心春は力を使い果たしたように肩を落とし、静かに寝息を立てはじめた。

(つづく)