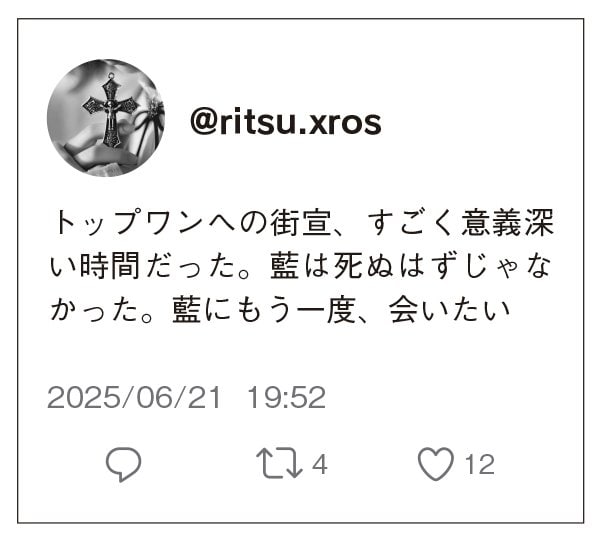

7 @ritsu.xros 2025/06/21 19:52

休日の渋谷スクランブル交差点前は、あらゆる属性の人々で埋め尽くされていた。カラフルな色が氾濫していて、様々な匂いが漂っている。ここに来るたびに、この場所が孕んでいる情報量に、いつも圧倒されてしまう。

この、よくも悪くも多様性に満ちた空間の中で、私たちは明らかに異質な存在だった。

「みんな、準備はいい?」

栗林さんと彼女の取り巻きを中心に、三十人ほどの人が集まっている。男性は大人しそうな青年ひとりで、あとは全員女性だ。集団からはどことなく明るい、祭りのような高揚感が漂っている。そして私たちを取り巻くように、数人の警察官が立っていた。

「今日のパレードで、私たちは芸能界の闇を暴く。殺された藍くんの仇を取るわよ」

栗林さんは〈パレード〉という言葉を使う。私が『今日のデモは……』と呟いたら、『パレードと言って』と訂正された。メンバーの中で一番楽しそうにしているのは、彼女だ。

そんな栗林さんを、少し離れたところから美保が醒めた目で見ていた。その隣にいる令那さんは、微笑んだままで表情が読めない。

「トップワンは本当のことを言えー!」

栗林さんが拡声器を使い、突如として叫んだ。通行人や警官が驚いて、びくりと身体を震わせた。

「行くわよ! トップワンは情報を隠すなー!」

戦場で旗が立てられるように、一斉にプラカードが掲げられた。私も自宅から持ってきた〈XROS〉のタオルをかざし、集団と一緒に歩きはじめた。

今日のデモには〈XNS〉のメンバー十一人を中心に、一般参加の有志が集まったとのことだった。渋谷のスクランブル交差点から出発し、公園通りを代々木公園のほうに上って区役所前を右折、原宿にあるトップワンの事務所に向かって練り歩く予定だった。

「楠木藍の自殺にはおかしなところがたくさんある! 遺書も見つかっていないのに何が自殺だ! メディアは真実を報道しろー!」

「メディアは真実を報道しろー!」

「警察はきちんと捜査をしたのか! トップワンの社長が身内だからと、手抜きの捜査は許されない! 警視庁は再調査をしろー!」

「再調査をしろー!」

栗林さんの音頭に合わせ、参加している三十人が声を上げる。栗林さんからは〈私が最後に言った言葉を復唱して〉と指示されていた。ルールが確立されているところに、〈パレード〉を開き慣れている感がした。

「NHKは真実を報道しろー!」

「トップワンは本当の死因を公表しろー!」

代々木公園までの長い坂を上りながら、音頭に合わせて叫び続ける。最初は気が向かなかったが、声を発しているうちに、身体が芯から温まってくる。単に体温が上がっているのではなく、心の奥が少しずつ昂ぶってきている。

私は、苛立ちを覚えはじめていた。

いままで街中でデモをやっている人々に遭遇するたび、参加者たちを白い目で見ていた。今日も、同じような目で見られることがすごく怖かった。

でも、歩道を歩く人々のほとんどは、私たちを見てすらいない。

私たちの主張にも、私が覚えていた恐怖にも、彼らは何の関心も示さない。スマホを見ながら、イヤホンで何かを聴きながら、恋人や友人と話しながら、私たちのことなど存在しないかのように歩いている。私たちは、白い目で見られることすらもない。

「……なんでよ」

楠木藍は、いずれ日本の宝になるべき逸材だったはずだ。いや、才能の有無などとは関係なく、ひとりの人間が不可解な死を遂げているのだ。なぜそれに対して関心を抱かないのか。私たちがその闇を暴こうとしているのに、なぜ何の後押しもしてくれないのか。

私たちは排除され、無視され、透明化されている――その思いに、ひどく苦いものが体内で醸成されてくる。

「楠木藍の魂に、敬意を払えー!」

そのシュプレヒコールは、歩道を行き交う人々に対して向けた。それでも彼らはこちらを見ようともしなかった。

「ちょっといいっすか!」

列の後ろから、男性の怒鳴り声がした。

デモが止まる。振り返ると、列の最後尾に、ハンドカメラを構えた熊のように大きな男がいた。

「ちょっと話を聞かせてよ! 楠木藍が自殺してないって、おたくら本当にそんなこと思ってるの!?」

「なんですかあなたは」

「ユーチューバーのオニマルだ!」

拡声器を使って叫ぶ栗林さんに対し、男性はそれを上回る大声で叫ぶ。男の両目は爛々と輝いていた。生身の人間から発せられているとは思えないほどの大声に、私の身体は反射的に竦んだ。

「おたくらの話を聞くために、わざわざ来てやったんだ! おたくらは本当に、楠木藍が殺されたとか思ってるの? 何の証拠があって言ってるの? もし間違いだったらどうするの――っておい、なんだ、クソ警官!」

デモを誘導していた警察官が、私たちとオニマルとの間に入る。それでも、叫ぶこと自体は咎められないのか、注意も逮捕もしてくれない。排除される心配がないことを悟ったのか、オニマルは嬉しそうな笑顔になった。

「楠木藍は自殺したんだよ!」

オニマルの声が、休日の公園通りに響き渡る。

「日本の優秀な警察が間違えるわけないだろ! 藍は尚人や誠也みたいになれないことに絶望して、自殺したんだよ! 病んで、女を取っ替え引っ替えつまみ食いしていたって噂もあるしなあ!」

オニマルの大声にだんだん慣れてくるとともに、また憤りがぶり返してきていた。オニマルの発言は、〈あれ〉でアンチが言いそうなことだった。藍には確かにセンターふたりのような華はなかったが、そもそも彼はそんなものを目指していなかった。自分にしかできない表現を、〈XROS〉の内外で追求していた。

後半の発言に至っては、〈あれ〉で時々流れているだけの根拠のないデマにすぎない。藍にはアマチュア時代を通じて浮いた噂のひとつもなく、アセクシャルなのではないかと言われているほどだ。どこかで聞きかじってきたであろうデマを、幼稚な全能感とともにぶつけてくるオニマルに、神経が逆撫でされる。

「この陰謀論者ども!」

オニマルは踏みつけるような口調で続ける。

「人生が上手くいってないから陰謀論にハマるんだ! 少しはまともな生活しろよ! アイドル見て発情してないで、結婚して子供を作ってみろ! 負け犬ども!」

私はそこで、周囲から無数の視線が注がれていることに気がついた。

さっきまでひと欠片の関心すら持っていなかった歩行者たちが、足を止めて私たちを見ていた。面白いショーを見る観客のような顔で、スマホのカメラを向け、ひそひそと何やら囁きあっている。

――クソども。

私たちの真摯な問題提起には一切の興味も覚えないくせに、喧嘩や揉めごとには一瞬で関心を示す。彼らは冷酷なんかじゃない。単に頭の悪い、下卑た猿だ。

というよりも――私も、そのひとりなのだろう。

私もデモをしている人々を心の中で嘲笑し、わずかな敬意すらも向けてこなかった。〈あれ〉で極端な言説を呟いているアカウントに対し、陰謀論者だと内心で馬鹿にしたことも何度もある。自分も下卑た猿のひとりだ。自分に向けられている矢は、かつて自分が誰かに放ったものが返ってきているだけだった。

――藍。

私など比較にならないほどの、無数の視線と言葉に晒されてきたであろう藍のことを考えると、胸が苦しくなる。藍のような立場に立たされたら、きっと私は絶望してしまうだろう。日々ネットに投稿される無数の揶揄や嘘や悪意を浴び、それでも舞台に出て踊り、作品を発表し続ける――それがどれほど心身を削ることだったのか、いまなら少しだけ判る。

絶望を深めていった先に、藍は自死を選んだのではないか。

これまで否定し続けてきた説を、思わず受け入れたくなってしまうほどに――。

「なんだ、あんた」

オニマルの声で、我に返った。

警察官たちを間に挟んで、令那さんがオニマルと対峙していた。

「何か言いたいことがあるのか? 言ってみろよ。俺のチャンネルで配信してやるからよ」

「あなたは、失礼です」

オニマルが向けているカメラに挑みかかるように、令那さんは言い放った。

「私たちは全員、きちんと生活を営んでいます。毎日働いたり勉強したりして、その合間に楠木藍を応援しているのです。そんな私たちに対して、あまりに非礼ではないですか」

「あまりに非礼ではないですか」

令那さんの口調をコピーするオニマルを見て、頭に血が上った。それでも当の令那さんは、平然としたものだった。

「日本の警察が優秀であることくらい、私も知っています」

雑踏の中でもクリアに聞こえるほどに、その言葉には芯がある。

「ただし、彼らも万能ではありません。間違えることもありますし、たとえ藍の死が本当に自殺だったにせよ、発表の経緯が不可解なのは間違いない。私たちは楠木藍を愛してきた人間として、正確な事実関係を知りたいだけなんです。それがそこまでおかしなことでしょうか。嘲笑われるようなことでしょうか」

「だから、陰謀論者はきちんとした生活を送れよ。自分の人生に集中しろ」

「かつて陰謀論だと笑われてきたことが、実は正しかったということはいくらでもあります。カチンの森事件、ローゼンバーグ事件、トンキン湾事件……警察が起こしてしまった冤罪事件も多くあります。私たちは真実だと言われていることにも、用心深くあるべきです。何かを知ろうとする精神性こそが、動物と人間を分ける境目であり、人間を人間たらしめている根幹だからです」

「だからなんだ。陰謀論者が偉そうなことを言うな」

オニマルの笑顔が、いつの間にか貼りついたようなものになっている。令那さんの冷静な態度と論理が、オニマルの圧を押し返している。

「おかえりください」令那さんが言う。

「私たちはデモを通じて、表現の自由を行使しています。対抗言論を唱えることはもちろん自由ですが、穏当な手段で行われるべきです。そちらが礼節を持って議論に臨むのなら、いくらでもお相手をさせていただきます」

令那さんはオニマル本人に言うとともに、彼が構えているカメラの奥のギャラリーに向かっても言葉を紡いでいる。オニマルの表情に、ファンを失っていく焦りが垣間見えた。

「陰謀論者」

オニマルが言う。虚勢を張っていることは明らかだ。

「これからも惨めな人生を送ればいい。誰もお前らなんかを相手にしないさ」

吐き捨てるように言い、去っていく。勝者を装うことに全精力を注ぎ込んでいるような、矮小な存在に見えた。

「皆さん」

令那さんは、意気消沈しているデモのメンバーに向かって言う。

「彼がああやって来てくれたことは、むしろよかったのだと思います。世間が、藍の死に対して、ああいう目で見ていることが判ったのですから。私たちが相手にしているのは、彼らです。無関心の壁の奥に言葉を届け、耳を傾けてもらわなければなりません」

令那さんは全員に聞こえるように言うと、隊列の先頭に歩いていく。拡声器をだらんとぶら下げたまま立っている栗林さんに手を差し伸べ、拡声器を受け取る。

令那さんが、息を吸った。

公園通りを取り巻く空気が、しんと静まり返った気がした。

「メディアは真実を報道せよ!」

令那さんの細身の身体から、爆発するような大声が放たれた。耳をつんざくほどの強い声が、拡声器を通して渋谷の街中に響き渡っていく。

「トップワンは藍の死について説明せよ! 真実を明らかにせよ!」

令那さんは立て続けに叫び、列の先頭に立って歩きはじめた。デモのメンバーと警察官たちが、慌ててあとに続く。令那さんはその間も、声を上げ続けていた。大きな炎が燃え盛っているようだった。

私の身体は痺れていた。

全精力を振り絞るように放たれる言葉に、胸が震えていた。

「ん?」

いつの間にか、私は令那さんの隣に立っていた。

令那さんが私に気づき、拡声器をこちらに差し出している。あなたも、話す? ――無言のうちにそう言っている。

私は拡声器を受け取った。そこまで重くないはずなのに、すべてが金属でできているかのようにずしりと来る。心の重たさが、そのまま質量に転換されているみたいだった。私にこんなものが、扱えるだろうか――。

「大丈夫だよ」

令那さんが笑いかけてくれる。

「思ったことを言えばいい。浅木さんの中にある思いを、外に出してあげるだけでいいの」

「中にある思い、ですか」

「そう。自分の中に、言葉が流れているはず。それに耳を傾けてあげて」

私は、言われるがままに従った。自分の中に流れている言葉。外に出たがっている思い。

私がいま、言いたいこと――。

「藍を……返して」

そうだ。あまりにも子供じみた願望がゆえに、口に出すことすら憚られていた言葉。

藍にもう一度、会いたい。

「藍を返せ!」

私の声が、公園通りに轟く。拡声器はいつの間にか、羽が生えたように軽くなっていく。

「なぜ藍が死ななければならなかった! なぜ藍を助けてあげなかった! 藍を私たちのもとに、返せ! 返せっ!」

――あ。

私は、浮遊感を覚えた。

重力からわずかに解放されて、身体が浮力に押し上げられるように軽くなる。ジャンプをしたら、そのまま何メートルか跳んでしまうのではないかと思えるような感覚が。

自覚できないところで、錘を抱え込んでいたのだと判った。私の中に秘められていた言葉が、地層のように堆積していたのだ。

令那さんと目が合った。

〈それでいい〉というように、軽く頷いてくれた。

「トップワンは藍の死を再調査しろ! 楠木藍の死がこのままであっていいはずがない!」

プチプチと、泡が弾け飛ぶ音がする。私の心の余計なものが、破裂していく音が。

それは、祝福の音だった。

(つづく)