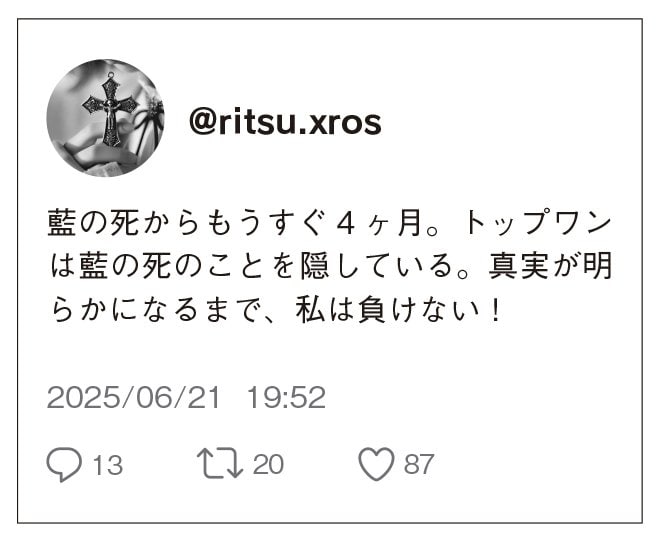

8 @ritsu.xros 2025/06/22 17:04

杉並区の、穏やかな雰囲気を持つ住宅街を歩いていくと、突然影を煮詰めたような空気が満ちる一角が現れる。

〈望幻楼〉だ。

大きな黒い門は閉じられていて、ご丁寧に警察の黄色い規制テープが何重にも張られている。一時期は藍のファンが詰めかけていたのだろうが、いまは私たち以外は誰もいない。

門の手前には、恐らくトップワンが作ったのだろう、小さな献花台が設けられていて、多くの花束が置かれている。人影こそないが、熱心なファンが通っている形跡を感じる。花と花の間に、藍を象徴するモチーフであった十字架のチャームが配置されていて、厳かな雰囲気すら醸し出されている。

花束が、店頭のディスプレイのように整然としているところに、私は胸を打たれた。藍の熱心なファンとは、こういうものをきちんと並べられる人たちなのだ。

「これ――」

令那さんが、献花台を指差した。

大量の花に紛れて、いくつかの小さな人形が置かれていた。

掌に収まる程度の木彫りの人形で、こけしから手が出ているようなシンプルなデザインだ。〈X〉と書かれた服が着せられていて、顔には何もない。人形は四体並んでいて、整理が行き届いた献花台の中で異質な存在感を放っていた。

「中には……入れそうにないか」

令那さんが門から身を乗り出して覗くが、鬱蒼と生える木々に阻まれて、〈望幻楼〉の姿は見えない。門を乗り越えて無理やり入ることはできそうだけれど、監視カメラがついている可能性もあるし、近隣住民から通報されるリスクもあるだろう。

〈藍が亡くなった現場を、見にいかない?〉

デモのあとに令那さんから誘いを受け、私たちは〈望幻楼〉に足を運んでいた。美保はアルバイトがあるとのことで、今日はふたりだけだ。

令那さんは、藍の死の直後に一度だけここに来たらしい。だがそのときはファンが押し寄せていて、門にも近づけなかったそうだ。人がいなくなったら入れるかと思っていたけれど、甘かった。こうしている間にも、藍が死んだ現場に残った何らかの証拠は、失われてしまうかもしれない。

「律さんは、望幻楼の火事については、どれくらい知ってる?」

「ええと……」

五年前に〈望幻楼〉から火が出て、建物の一部が燃えた。

戦前に台湾の財団が作り、一時期は留学生や労働者たちの住処であった宿舎は、この二十年ほどの間に誰も住まなくなり、廃墟化していた。中に入り込んだ見物人か誰かが、誤って火を出してしまったのではないか――そう言われているものの、真相は判っていない。

出火を機に〈望幻楼〉の廃墟化は進み、それが皮肉なことにマニアをさらに呼び寄せる結果になった。所有者が誰かも不明なため、自治体も手を出せずにいまに至る――と聞いている。

「これは去年の記事」

令那さんがスマホの画面を見せてくる。新聞記事をスキャンしたものが、表示されていた。

「〈望幻楼〉で怪我人が出ているのよ」

剥がれ落ちてきた外壁の破片が身体にあたり、ひとりの女性が怪我をしたという内容だった。火が出たことも影響しているのか、現在の〈望幻楼〉は大変に脆くなっているようだ。『危険なので、絶対に近づかないでください』という杉並区のコメントが記事の中にはある。

令那さんがこの記事を見せてきた理由が、私には判っていた。

「あの@mado-blossomの写真、少しおかしいと思ってたんです。そうですよね」

令那さんは頷いた。@mado-blossomが投稿した、藍の上半身が映し出された写真に、違和感が残るものが写っていた。

彼の手の先にある、コンクリートの破片だ。あれは、どこから出てきたものなのだろうか――ずっと心のどこかに引っかかっていたが、いま判った。あれは、剥がれ落ちた外壁の欠片なのではないか。

「廃墟マニアである藍はあの日の夜、〈望幻楼〉を見に中に入りました」

私の呟きに、令那さんが促すように頷く。

「藍は廃墟の中を見て回りました。〈望幻楼〉はあちこちが脆くなっていたのに、藍はあちこち見て回った。足場が危ういところに行ったのかもしれませんし、窓から身を乗り出していたのかもしれない。そのどこかで、建物が崩れたんです。藍は転落し、〈望幻楼〉も崩れた。そのときの破片が、彼の手の先に残ったんです」

「さすが律さん。私も、その可能性を疑ってる。だからあんな変な場所に、コンクリート片があった」

「でもそれは、ひとつのシナリオにすぎないですよね。コンクリート片は、もとからあの場所にあったのかもしれません。そこに藍が転落してきた――」

「それを知りたくて、現場を見てみたかったんだけどね」

令那さんは恨めしそうに、門の奥を見つめる。木々が、まるで真実を隠す陰謀のように、黒ぐろと生い茂っている。

「せめて、トップワンが誠実な回答をしてくれればいいのに――」

昨日のデモ――。

令那さんの鼓舞により息を吹き返した私たちは、公園通りを代々木公園まで上り、そのまま原宿方面のトップワンの事務所前まで移動した。土曜日だったのに事務所は営業していて、大勢の社員や関係者が、街宣をしている私たちの脇を通ってビルの中に入っていった。

その多くが、こちらを一顧だにしなかった。目を向けてくる少数の人も、厄介なオタクを見るように眉を顰めたり、愚かな人間を嘲笑うように口の端を歪めたりするだけだった。『きちんと説明をしてほしい』『少しでもいいから対話に応じてほしい』――私たちは決して居丈高に怒っていたわけではなく、むしろ丁重にお願いしていたのだ。それでも、私たちの前には誰も立とうとすらしなかった。

悔しかった。〈XROS〉のファンでいたことには、何の後悔もしていない。ただ私が稼いだ少なくないお金が、あんな不誠実な事務所にわたっていたことが腹立たしい。〈XROS〉がもっと、まともな事務所で活動していればよかったのに――。

気がつくと令那さんが、その場に跪いていた。

両手を握り合わせ、頭を下げて祈りを捧げている。

綺麗だと思った。無数の祈りを積み重ねた先にある、結晶としての美しさが、令那さんの佇まいから漂っている気がした。

「あの……令那さんは、どうして藍のファンになったんですか」

令那さんが立ち上がるのを待って、以前から不思議に思っていたことを聞いた。令那さんからは、一朝一夕では身につかない深い教養の存在を感じる。

「〈XROS〉のライブには何度も行きましたけど……令那さんみたいなタイプの人って、あまりいない気がして。どこから藍を知って、追いかけるようになったんですか」

「私も〈XROS〉のライブには何度も行ってたよ。律さんが周りを見ていなかっただけじゃない?」

やんわりといなすようなことを言いつつも、悪戯っぽく私に微笑みかけてくる。

「律さんって、何か信仰してる宗教はある?」

「はい? いえ、無宗教ですけど……」

「宗教に対するアレルギーは? 家族が新興宗教に取り込まれて、苦労した経験とか」

「特にありませんが……」

「じゃあ、このあと少しいいかな? 一緒に行きたい場所があるんだ」

いつも大人びている令那さんが、子供のようなあどけない表情になっていた。

タクシーを捕まえて、二十分ほど――私たちは、住宅街にある小さな教会の前に立っていた。

白みがかった石で作られた、美しい教会だった。屋根の上に、空に向かって突き出すように十字架が作られている。

――クロスだ。

十字架は、藍が愛したモチーフだった。

「私が子供のころから、お祈りに来てる場所。こういうものに抵抗はない?」

「抵抗――判りません。教会には来たことがなくて」

「勧誘なんかしないから、そこだけは安心して。古くからあるカトリックの教会だから、怪しげな新興宗教とは違うし」

令那さんは木造りのドアを開け、中に入る。

空気が、変わった。

天井が高い。はるか三階分くらいが丸ごと吹き抜けになっている。

仰ぐように見上げると、天井には天使たちの絵が描かれていた。笑ってしまうほどの仰々しい内装が、この空間にはなくてはならないものとして存在している。思わず居住まいを正してしまいたくなるような、神聖な気配を醸し出している。

並んでいる長椅子は、すべて祭壇のほうを向いている。視線を前方に向けたところで、私の心臓が跳ねた。

祭壇には、十字架に磔にされたキリストの像があった。

十字架と、死。

そのふたつのモチーフと藍の死とが、私の中で重なっていた。

「何年くらいここに通ってるかなあ。昔は毎週日曜日のミサに欠かさず参加してたけれど、いまはたまに来るくらい」

「令那さん、キリスト教徒だったんですね」

「熱心に信仰してるわけじゃないけど、子供のころに洗礼は受けた。といっても、誤解しないでね。〈十字架のアクセサリーを好んでつけてたから〉という理由で、藍のことを好きになったわけじゃない」

令那さんが長椅子に腰掛ける。私はその隣に座った。

「子供のころ、ここに来るのが好きだった」

令那さんの声は、私たちしかいない空間に心地よく響く。

「私は小学生のころ、学校でいじめられててね。私の家は結構厳格なキリスト教徒の家だったの。給食を食べるときは必ずお祈りをしなければならなかったし、神社やお寺にも入っては駄目と言われていた。学校の中でそんなことをしてたら、当然浮くわよね――それでいじめられるようになって、一時期は学校に行くのがつらかった。唯一安らげるのが、休みの日に来られる、この場所だった」

令那さんは振り返り、後方にある二階のバルコニーを見上げる。

そこには、小さなパイプオルガンがあった。

「日曜日には礼拝があって、終わったあとにオルガニストが何曲かの短いコンサートをやってくれた。この教会のオルガンは、とてもいい音がするんだよ。ここに座って賛美歌を聴きながら、目を閉じてゆっくりするのが、私の何よりの楽しみだった。天使の合唱が天井から降ってくるみたいなオルガンの音を聴いていると、日常で起きる嫌なことが全部洗い流されていくみたいな気がした」

令那さんは再び、正面の祭壇を見る。十字架に磔にされているキリストの聖像が、私の視界に入った。

「ここには、悠久の時間を乗り越えてきた、文化がある」

「文化――」

あまり、口に出したことがない言葉だった。文化――父が聞いたら、鼻で笑いそうな言葉だ。

「キリスト教。宗教美術。賛美歌。この教会そのもの。時間の波にどれほど晒されても消えなかった強靱な文化が、この場所には集約されている。教会に来ると、穏やかな気持ちになれたのはそのせいだと思う。学校でからかわれていたとしても、そんなものはすぐに消えてなくなってしまう、泡のようなものにすぎないから」

令那さんはそこで、私を見た。

「その昔、キリスト教はただの陰謀論にすぎなかった」

「そうなんですか」

「〈時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい〉――イエスはユダヤ教の律法主義を否定して、神の愛を説いた。それは当時のローマの権力者にとっては、受け入れ難い陰謀論だった。〈これはわたしの愛する子、わたしの心にかなう者である〉――マタイによる福音書には、イエスが神の子であると明確に書かれている。イエスは自称していなかったらしいけれど、信者は彼のことを〈神の子〉だと見ていた。ユダヤ教にもイスラム教にも、〈神の子〉なんてものは存在しない。神を絶対視する彼らにとって、その子供が現世に現れるなんて、とんでもない話よね」

誰かからこんな話を聞くのは、初めてだった。令那さんの落ち着いた語り口が、心地よく響く。

「〈しかし、一人の兵士が槍でイエスの脇腹を刺すと、すぐに血と水とが流れ出た〉――イエスは結果的に反逆者のレッテルを貼られて、十字架にかけられて殺された。宗教指導者が国家権力から危険視されて処刑されるケースは、世界中にいくらでもある。オウム真理教の教祖が死刑に処されたように。彼らが唱えていた独特の世界観も、私たちから見たら陰謀論にすぎない。キリスト教もそうなってもおかしくなかったのに、それでもずっと残っている――それは、なぜだと思う?」

「なぜ――」

判らなかった。そんな哲学的なことは、考えたこともない。私の脳にそんな命題を入れたところで、何も返ってこない。

「私たちは、自分の視点からでしか物事を語ることはできない。自分に見えている世界が本当に正しいかどうかは、証明することはできない。律さんが見ているこの光景はあなたが作り出している幻覚で、嘉神令那なんて人間は存在していないのかもしれない。地球は丸くて、自転をしている――いまは当たり前とされているそんなことも、本当にそうかは判らない。宇宙に飛び出してみたところで、どんな計算をしてみたところで、それが本当に本当なのかは判らない。だから私たちの口から発される言葉や思考は、突き詰めると全部根拠のない、陰謀論とも言える。じゃあ陰謀論とそうでないものを分かつ境目は、なんなんだろう?」

「判りません。なんですか――?」

「本物か、偽物か」

シンプルな回答に聞こえた。それでもその単純な回答に至るまで、血の滲むような思索を重ねている形跡があった。

「本物は残り、偽物は淘汰される。賛美歌や宗教美術――文化もそうだけど、何かの説も同じだと思う。キリスト教や地動説は本物で、新興宗教や天動説は偽物だった。突き詰めると、それだけの話だと思ってる」

「何が本物で、何が偽物なのでしょうか。結果論のようにも聞こえますけど」

「人間や世界の本質と、分かちがたく結びついているもの――それこそが、本物なの」

抽象的な問いかけにも、令那さんは即座に答える。

「例えばキリスト教の博愛主義がそう。〈あなたの隣人を自分のように愛しなさい〉――イエスの唱える隣人愛の概念は、私たちの社会にとって大切なことだよね。人間はなんでもありの野蛮状態に置かれたら、必ず争いをはじめて、相手のものを奪おうとする。そうして発生した暴力は、連鎖して膨れ上がり、誰にも止められなくなってしまう――いま世界中のあちこちで、そんなことが起きている。そういう人間の本質を乗り越えるためには、〈誰かがあなたの右の頬を打つなら、左の頬をも向けなさい〉というような精神が必要になる。キリスト教の根本的な精神は、人間の本質と結びついている」

「地動説のような科学的な話とは、違うように聞こえますけど」

「何かが本物になるには、色々なルートがあるということ。地動説は世界の本質と、キリスト教は人間の本質と切り結んだから本物になった。ただの陰謀論から頭ひとつ抜け出して、文化になることができた」

――藍も、そうだった。

令那さんは、ポツリと言った。

「最初に藍のことを知ったのは、彼の撮る写真だった。街の写真、虫の写真、光の写真――どれも日常風景をさらっと切り取ったものだったけれど、私の生活とダイレクトに結びつくような、圧倒的な普遍性を感じた。この人は個別のものを切り取りながら、それを全世界とつなぐことができる――そう感じたから、彼のことを追うようになった」

言葉を差し挟めないほど、令那さんの声は熱を帯びている。

「藍は、本物だったわ。彼も文化になるはずだった。彼の音楽や写真は、私たちの営みと深く結びついて、これから長くこの世界に留まるはずだった。それが途中で失われてしまったことが悔しい」

令那さんは噛み締めるように言う。その言葉が、私の心と共鳴していた。

私は、文化を知らない環境で育った。

知を蔑む家庭で、クラシック音楽に罵声を浴びせる学校で、貴重な十代を送ってしまった。私は文化を知らない。会社でも、キラキラと輝く同僚の輪の中に入れない。

だからこそ私は、楠木藍に惹かれたのかもしれない。深い教養を持つ令那さんが認めるほどの、〈本物〉の文化のきらめきに。

「私は、真実が知りたいだけ。藍の死に関して明らかに何か語られていない情報があって、警察とトップワンは、その何かを知っている。敬愛していた人の最期がどういうものだったのかを知りたい――だから彼らに問いかけているだけなのに、それはそんなに馬鹿にされるようなものなのかな?」

「いえ、馬鹿にされるべきではないと思います」

「藍の死は、自殺なんかじゃない。私たちはそれを、本物にしなければならない」

「はい」

力強く応えた声が、高い天井に響いて心地よく拡散していく。

「御名が崇められますように。アーメン」

自分の肉体が真摯な何かとつながっているような気がして、私も、アーメンと呟いた。

(つづく)