今月のベスト・ブック

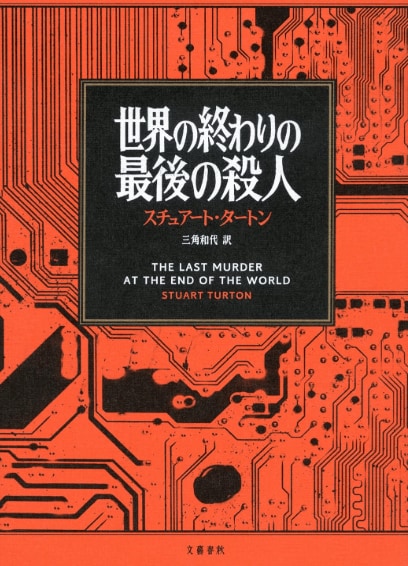

『世界の終わりの最後の殺人』

スチュアート・タートン 著

三角和代 訳

文藝春秋

定価 3,190円(税込)

2025年3月も翻訳ミステリが引き続き大豊作の中、謎解きミステリ好きに特に強く推薦できるのが、スチュアート・タートン『世界の終わりの最後の殺人』(三角和代訳/文藝春秋)である。世界が破滅を迎えた後で、孤島で生き残った100人程度のコミュニティ内で殺人事件が起きる、というのが話の概略である。崩壊前の文明は今よりも技術が進んでいたと思しく、その時から生きていて村人たちの上位者として振舞う3人の長老は、肉体的には老いていないが実年齢が百数十歳であると示唆されている。一方、長老以外の村人たちは労役を課される素朴な生活を余儀なくされており、60歳で死ぬよう、また人数も厳密に管理されていると思しい。他にも様々なSF的設定が施されており、それらは徐々に明らかにされていく。実際に読んで「そんな設定だったのか」と驚くのが良いだろう。そんな中、一つだけ言っておくと、本書は登場人物の思考を読み取ることができるAIが一人称を務めている。プロローグ後の本編は、最初のうち三人称に見えるが、20ページもすれば早々にAI《エービイ》が登場し、人々を管理していることが徐々にわかってくる。こういう事柄が全篇にわたり積み重なっていき、やがてSF的な全貌が見えてくる。これだけで既に面白い。

とはいえ、本書の主人公は《エービイ》ではない。何事にも疑問を持ち事実確認を頻繁に行うアクティブな女性エモリーが事実上の主役として探偵役を兼務する。崩壊後の世界に生まれ育った彼女のこの性分は、少ない住民による島の生活では、和を乱す面倒なものとしかみなされず、父親や娘との折り合いも悪い。だが島で初めて殺人事件が起きて、彼女の性分が遂に役に立つのだ。しかもこの事件は、島民全滅の危機に直結してしまう。どういう危機かは読んでのお楽しみに。

本書はミステリとしては特殊設定ものであり、信用できない語り手を扱った作品でもある。AIは、一人称で物語を紡ぎながら明らかに隠し事をしているし、推理の基盤となる特殊ルールは徐々に読者の前に姿を現す。最大の読みどころは、SF的展望の段階的出現と、エモリーの推理の進展が、物語上シンクロしてくる点にある。殺人の謎と島の謎の絡め方が絶妙、と言い換えても良い。終盤では人間性に関する普遍的テーマもたっぷりした感慨と共に扱われる。本書は小説としても謎解きとしても一級品である。タートンの現時点での最高傑作であり、今月のベストミステリはこれにします。

対抗馬はアート・テイラー『ボニーとクライドにはなれないけれど』(東野さやか訳/創元推理文庫)である。強盗に入って来た男デルと恋に落ちたルイーズが、安住の地を求めて2人でアメリカをさまよう連作短篇集である。このアラサーのカップルは、実在の凶悪犯罪者ボニーとクライドほどには荒れておらず、殺人を忌避する倫理観も備わっており、行く先々でちゃんとした人生を歩み始めようとはするのだ。しかし彼らは、強盗や詐欺などの犯罪には極めてカジュアルに接し、生活のための手段とするのに抵抗感があまりない。一方で、事実として、ルイーズの一人称による語り口やデルの台詞は洒落た言い回しに彩られ、頭の回転が速いことも窺える。犯行も計画を相応に練っており、場当たり的に悪事に耽溺するようなこともない。特に愚鈍とは思えない。にもかかわらず、人生がうまく行かないからといって、これなのだ。

ヒントになるのは作品の舞台である。彼らが向かう地域(アメリカの相当広い範囲にわたる)には、大都市の枢要部や、ド田舎は少なく、郊外や中規模都市が大半を占める。そのため、いかにも小説の登場人物らしい洒落た言い回しを除くと、2人はごくごく平均的なアメリカのアラサーに見える。本書は2015年に発表されている。トランプ大統領は一期目の当選すら果たしていない。そんな年の小説に、平均的なアメリカ人の何らかの倫理的欠落が刻印されている。しかもルイーズとデルの人生は、早くもアラサーにして何者かになることを閉ざされてしまっている。彼らは2人の関係の深化も武器に、その閉塞を爽快に乗り切ろうとしている。彼らは過酷な運命にもへこたれない。怒らない。犯罪に走りはするが社会を恨みはしない。でも闇落ちしてしまう人も多かったのでは? それが今のアメリカなのでは?

いずれにせよ、軽快な犯罪小説に仕上がってはいるので、読むに当たり恐れる必要はありません。運命はたまに牙を剝きますが。最後の「ウェディングベル・ブルース」はフーダニット要素も見られて楽しいです。

最後に、最上級の謀略小説I・S・ベリー『孔雀と雀 アラブに消えゆくスパイ』(奥村章子訳/ハヤカワ文庫NV)を賞賛しておく。アラブの春で揺れる2012年のバーレーンを舞台に、50代のうだつの上がらないCIA職員シェーンの地道な諜報活動を、政治情勢と絡めて淡々と描いていく。バーレーンやカンボジアの情景描写が素晴らしく、それを見て、或いは他人との交流を経てシェーンの胸中に浮かぶ感慨が、味わい深く丹念に描かれる。要は小説として最高であり、いつまでも読んでいたいと思わせる。しかも謀略小説としてのスケールもじわじわ増し、終盤の展開は怒濤の一言。作者はこれを書くのに5年かかったという。それも納得の出来だ。