今月のベスト・ブック

装丁=新潮社装幀室

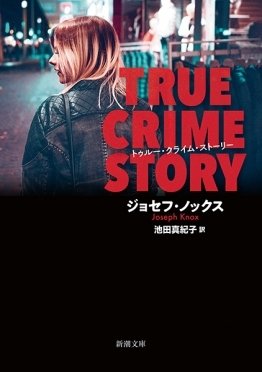

『トゥルー・クライム・ストーリー』

ジョセフ・ノックス 著

池田真紀子 訳

新潮文庫

定価 1,265円(税込)

国内ミステリーの超話題作・京極夏彦『鵺の碑』は素晴らしかった。長い話のあちこちに一見関係のない事項が大量にばら撒かれ、何がどうなっているか皆目見当が付かない。読者の頭には「?」マークばかり浮かぶ。普通は読み通すのが苦痛になりそうなものなのに、実際には夢中で読み耽ってしまう。終盤では、全てがまとまって事件の全体像がクリアに提示される。この点で、クリス・ハマー『渇きの地』(山中朝晶訳/ハヤカワ・ミステリ)は『鵺の碑』に似ている。メインとなる大事件こそ冒頭で明示される。オーストラリア内陸の田舎町で、牧師が銃を乱射し住民5人を殺害し、駆け付けた警官に射殺される。この事件自体は冒頭で明示されており、事実として動かない。主人公のマーティン・スカーズデンは、この事件を取材するため、この田舎町まで単身でやって来るのだ。この概要では、「?」が乱舞しそうな話にはとても思えないだろう。しかし実際には、牧師の児童虐待疑惑、住民により食い違う牧師への評価から始まり、出生に秘密を抱えていそうな美人書店主(シングルマザー)、10歳以上年下の彼女に惹かれる主人公、若者の自損交通事故、警察の調査動向が奇妙、国家の安全保障を司る機関職員の暗躍、猫の死体、村に迫る山火事などなど、相互関係がなさそうな事柄が、次から次へと現れる。中盤である事態が起き、舞台の町は全豪の注目を集めて以降は、より一層様々な要素が出現するようになる。そして、いずれも牧師の銃乱射との関係が薄そうに見えるのである。読者は「作者はこの話を綺麗に畳む気があるのか」という焦燥感に駆られるだろう。そしてこの心配は杞憂に終わる。あの大量の要素には、相互に密接な関連性がある。それはここで保証しておこう。

ネタに抵触しない範囲で書くと、本書の真相隠蔽は、人によって見える範囲・視野が違うことで成立している。本書のストーリーは綿密に設計され、間然するところはない。そして各視野の説得力を担保するのが、主人公マーティンの豊穣な語り口である。中東でテロに巻き込まれたのがトラウマになり記者として機能不全となった四十路の男が、自分と引き比べながら、様々な人物から話を聞き、彼らの内実を丁寧に、軽々しくなく、主体的に紐解く。大量の独白は、読者の共感を誘うものだ。つまり、本書はマーティン・スカーズデン自身の物語でもあるのだ。一人称小説を読む醍醐味の一つが、ここにある。

というわけで『渇きの地』も傑作だが、今月のベストは、ジョセフ・ノックス『トゥルー・クライム・ストーリー』(池田真紀子訳/新潮文庫)としたい。マンチェスター市警エイダン・ウェイツを主役に据えた、本格推理+警察ノワールのシリーズで好評を博すノックスが、解説者の千街晶之氏の指摘の通り、本書で明らかに「次に何をやるかわからない」作家に格を上げたからである。

マンチェスター大学の学生寮から、女子学生ゾーイが姿を消す。この小説は、ゾーイ失踪を調べたノンフィクションの第2版という体裁を取る。ゾーイの恋人、友人、両親、双子の姉、教員たちへのインタビュー、メールやSNS等のウェブ媒体の転載、顔写真の掲載より、物語は真実に迫っていく。

この「真実」が曲者である。ゾーイの人格と失踪が最大の焦点なのは間違いない。しかしそれ以外にも、関係者それぞれの「真実」が盛大に暴き立てられていくのだ。文庫本にして700ページの長尺の中で、意外な事実が判明する局面が満遍なく、しかも相当の高頻度で配置されている。読者としては驚愕が釣瓶打ちされる状態であり、心休まる暇がない。しかもその対象には、書き手たちすら例外なく含まれるのである。冒頭で示されることだが、この物語は、イヴリン・ミッチェルという作家による取材を、ジョセフ・ノックスが引き継いで書いたという設定になっている。冒頭で、版元がノックスとこの第2版で袂を分かつことが明かされる上に、ノックスが何らかの理由で世間から非難されたことが示唆され、少しすると本来の作者であるイヴリンが奇禍に遭ったと仄めかされる。この奇禍が何かも気になるところだが、それ以上にノックスの抱える事情が大問題になる。中盤で明らかにされるそれは、読者の信頼──ノックスが真実視していること、又はイヴリンが真実視したことを、本書でノックスが真実だと書いているはずという信頼──を根本から揺さぶるのである。それまでも臭っていた書き手への不信感は、以降確定し、本書は「信頼できない語り手」ものへ完全に変貌する。

もちろん事件は一応の決着を見る。実現可能なトリック。巧妙な伏線。意外性の上手な演出。三拍子揃った本書はそれだけで十分に傑作だ。しかし、作者を疑い始めてしまった我々読者は、更なる底と闇の存在を意識せざるを得ない。このゾクゾクする惑乱!

今月はこれ以外に、アンソニー・ホロヴィッツ『ナイフをひねれば』(山田蘭訳/創元推理文庫)の相変わらず高精度な犯人当てに感心した。ホーソーン&ホロヴィッツのコンビの絶妙な仲の悪さも引き続き良いスパイスである。M・W・クレイヴン『グレイラットの殺人』(東野さやか訳/ハヤカワ文庫)も、国家安全保障上のネタにまでワシントン・ポーたちの活躍の場を拡充し、意想外の事態の連発をクリス・ハマー以上にド派手に演出。娯楽小説として手に汗握って楽しんだ。