今月のベスト・ブック

装丁=新潮社装幀室

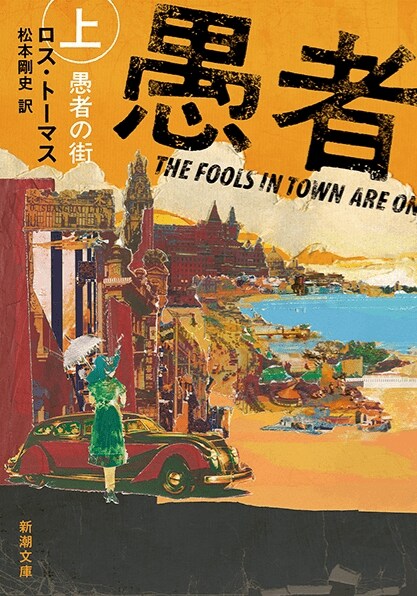

『愚者の街(上・下)』

ロス・トーマス 著

松本剛史 訳

新潮文庫

定価 上・781円 下・825円(税込)

夜、後を付けられていることに気付いた探偵が、自宅の建物入口で待ち構え、相手に銃を突きつける。だが相手も銃を持っていた。

この緊迫したシーンから幕を開けるのがS・J・ローザン『その罪は描けない』(直良和美訳/創元推理文庫)である。白人男性ビル・スミスと中国系女性リディア・チンの私立探偵コンビが、一人称主人公を概ね交互に担当するシリーズの第13長篇だ。第11作までは奇数番の語り手がリディア、偶数番がビルだったが、前作『南の子供たち』で法則が崩れたため、『その罪は描けない』の語り手はビルとなっている。従って、冒頭で後を付けられている探偵はビルである。

冒頭でビルを尾行してきたのは、旧知の画家サム・テイバーだった。登場時のサムは呂律が回っていない。彼は何をしに来たのか。会話が進むと、サムが25年前にドラッグを盛られて女性を殺害したこと(ビルと知り合ったのはこの際)がわかる。収監中に彼の絵画が評判になり、美術関係者の尽力で釈放されたのだ。そしてサムはビルに言う。自分は最近ニューヨークで起きた2件の殺人事件の犯人である。だから自分が犯人であることを証明してくれ。ただし記憶も証拠もない。

この奇妙な依頼から、ビル(とリディア)の調査が始まるわけである。本シリーズは、事件関係者の活き活きとした描写が魅力の1つで、今回それを担うのは依頼人サムである。彼は酒浸りになりがちだし、恐らく何らかの非定型発達障害を抱えており、不安障害にも苛まれがちだ。純朴な彼にとって、唐突にもたらされた名声は良いことばかりではなかった。コレクターを含む美術界との付き合いは煩わしい。所属画廊や弟ピーターがコントロールしてくれるとはいえ、それは自分の生活や言動が管理拘束される側面も強い。サムは周囲から自立できない不安な人間とみなされており、彼の作品や縁故を欲しがる者は寄っては来るものの、人間としての彼は馬鹿にされている。おべっかすらあまり使ってもらえないのが味噌で、誰も彼もが上から目線で指導監督してくるばかり。弟ピーターの妻レスリーなどはサムに敵意すら向ける。おまけに社会的には「殺人犯を芸術家として持て囃すとは何事か」と主張する人々も多く、個展会場前ではデモまで起きる。生活全体がストレスの塊になっているのだ。

サムは、これらに泰然ないし決然と対峙する胆力を持たない。パニックを起こし、自分はまた人を殺したと騒ぐ。実に情けない。でも人間味があって憎めない。こんな立場、こんな性格なら誰だって狼狽える。そして意外な真相が判明する終盤で、彼は意外な柔軟性を見せてくれる。だから本書は後味が良い。

物語も、美術業界の闇にはそう深く切り込まず、サムという個性の周囲の人間模様の洗い出しに焦点が絞られる。シリーズ全体の縦糸である主役2人の恋愛関係も、今回はあまり触れられない。調査過程で調べ上げた事実が、伏線へと転じて、推理と真相解明は、事件周辺の人間関係の丁寧な解きほぐしと一体化する。これはミステリの醍醐味でもある。本シリーズの常に漏れず、今回もまた、謎解き小説としても読めるのだ。

というわけでローザンは相変わらず好調だが、今月は、14年ぶりの長篇邦訳となったロス・トーマスの初期作品『愚者の街』(松本剛史訳/新潮文庫)に軍配を上げる。

アメリカの秘密組織で働く諜報員だったがミスを犯して解雇された主人公のダイは、南部の街スワンカートンを腐らせて支配する悪巧みに誘われる。ダイは、悪徳警官をはじめワルが敵にも味方にも大量に巣食う街に乗り込み、状況をかき回す。街のアンダーグラウンドは混乱をきたし、やがて物語はコン・ゲーム&ノワールの様相を呈していく。ただしスワンカートンが本格的に舞台になるのは後半になってからだ。前半では、ダイの波乱万丈の来歴と、諜報組織での活動と失敗が語られる。母を失った幼い彼は、父と共に上海に赴くが、日中戦争下の空爆で父も亡くなってしまう。街をさまよっていた彼は拾われて娼館で育てられる。この時点では読み書きも満足にできないダイが、どういう経緯でスパイになったかを知得するのが本書の最初の読みどころだ。またこれと並行して、諜報組織での活動も間欠的に語られる。クビにされる要因になった失敗の経緯も詳らかにされる。また、成人したダイを見舞った悲劇も情緒面で前半のクライマックスに設定されている。

ダイは一人称の主人公ながら乾いた文体を用い、内面を直接的に吐露することは稀だ。しかし前半で、読者は彼の人生経験を知り、彼の背景を把握できるようになる。この下拵えを経て「愚者の街」での物語がいよいよスタートするのである。

コン・ゲームとノワールに加えて、エスピオナージ、戦争小説、ビルドゥングス・ロマンといった要素を併せ持っており、本書には総合小説としての風格が漂う。その全てを述懐するダイの語り口は、ドライながらも奥に何かを秘めていることがわかる瞬間も多い。そして先述の通り、物語が本格的に動き始めるのは、ダイという人間の奥底、背景を読者が理解できるようになって以降である。複雑な計略の数々がスワンカートンで乱れ飛ぶ中、ダイの背景は、物語に奥行きをもたらす。小説としての読み応えに満ちた、素晴らしいクライム・ノベルである。