今月のベスト・ブック

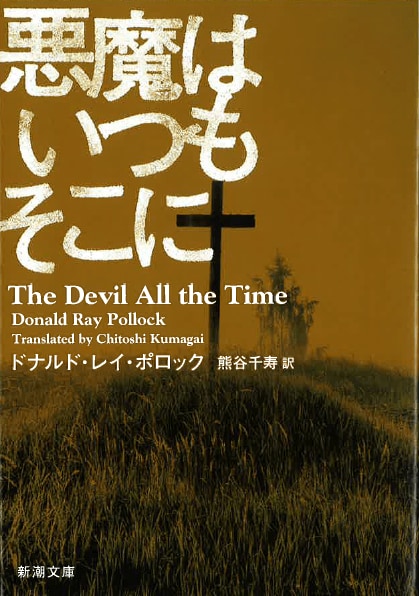

『悪魔はいつもそこに』

ドナルド・レイ・ポロック 著

熊谷千寿 訳

新潮文庫

定価

990円(税込)

ドナルド・レイ・ポロック『悪魔はいつもそこに』(熊谷千寿訳/新潮文庫)は、第二次世界大戦後間もないオハイオ州の片田舎ノッケムスティッフ――ぶちのめしてボコボコという意味で、凄い地名だが実在する――を舞台に、複数視点が交錯するノワールである。そして主要な視点人物がいずれも尋常ではない。貧しい狂信者ウィラードは、恐らく元から寡黙で信心深かったが、従軍して戦場で地獄を見て心に闇を抱えてしまう。妻子にはあまり振るわないが暴力的にもなった。彼は妻が癌で余命いくばくもなくなってから本格的におかしくなり、荒廃する自宅を放置して動物の死骸を並べて神に祈る。息子のアーヴィンにも儀式への参加を強要する。そのアーヴィンは、基本的な性格こそ比較的マトモだが、父の極端な教えが染み込んでおり、家族を侮辱する者には容赦しないようになる。説教師ロイは箍の外れた狂信者であり、自分には宗教的な異能があると妄想して、とんでもないことを仕出かし、街にいられなくなって、従弟にして相棒の小児性愛者セオドアと共に逃亡する。保安官代理のリー・ボーデッカーは、ジム・トンプスンの小説に出て来そうな悪徳警官である。そのリーの妹サンディーの夫カールは、なんとシリアルキラーであり、他州でヒッチハイク中の若者を拾っては、写真を撮って惨殺している。サンディーはこれに協力している。なおリーは定職を持たないカールを毛嫌いしているが、妹夫婦が殺人者であるとは気が付いていない。後半になって登場する牧師ティーガーデンは、信徒の若い女性に手を出して調教する変態だ。

羅列するだけでも強烈な彼らの心理の動きを、作者は丁寧になぞる。たとえそれが複雑であっても、先刻の想いと今の想いとが矛盾しても、発想や連想が飛んでも、飾らずそのまま描き出す。これが本当に素晴らしいのだ。たとえばシリアルキラーにすら、何の変哲もない温かく平穏な生活を望む瞬間があることを示す。愛する者を憎む瞬間、憎む相手に感情移入する瞬間なども鮮やかに切り取る。微に入り細を穿ち、だからこそ千々に乱れているようにも見える心理描写は、読者の胸に鋭く刺さる。この素晴らしい文章をベースに、作者は彼らの人生を交錯させる。まず狂信が踊り、次いで暴力が吹き荒れる。ただし暴力の直接的な描写は控えめであり、本書に露悪的な印象を持つ人はあまりいないだろう。物語のギアが変わる場面が何か所かあって、その都度、闇が深まっていく。そういった箇所での転調それ自体も読みどころだし、誰の何がどう他の人物に関係してくるかも《読んでのお楽しみ》にしたいので、具体的なストーリー紹介はここでは敢えて行わない。裏表紙もできれば読まず、じっくり腰を据えて読んでほしい。間違いなくノワールの金字塔であり、今月のベストとします。

住んだことがないので実際のところは不知だとお断りした上で、小説や映画などで見るアメリカの田舎には、閉塞感が強いように思える。貧困の問題も抱えているように感じられる。『悪魔はいつもそこに』にも色濃かったそれらは、ヘザー・ヤング『円周率の日に先生は死んだ』(不二淑子訳/ハヤカワ・ミステリ文庫)にも漂っている。3月14日という円周率の日に、貧しい中学生サルが、通学路で焼死体を発見する。死んでいたのは、街での大学教授を辞して片田舎に数学教師としてやって来たアダム・マークルだった。サルの態度に不審なものを感じた社会学教師ノラは、アダムの死を探り始める。

サルのパートはこれまでの数か月間を主に描き、ノラのパートは、事件発覚後に彼女が行う調査を主に描く。この両面から、アダムの実相が徐々に姿を現すという寸法だ。サルはいわばアダムに関与した、または関与された人物であり、要は事件関係者だ。一方、ノラは探偵役と言って差し支えない。ただし、ノラの視点だけ読んでも真相は見えてこないし、サルの視点だけではアダムの人生の全体像は完成しない(この半年間に田舎町でアダムがやったことはわかるが、何故そうしたのかは見えづらい)。なかなか上手い機能分担といえよう。また、サルとノラがそれぞれ抱える深刻な事情が、物語に立体的な陰影を付けている。貧富の差、地域格差をも活用し、哀しい真実を燻り出す物語であり、これまたじっくり読んでいただきたい。

イ・コンニム『殺したい子』(矢島暁子訳/アストラハウス)は、校舎裏で同級生ソウンを殺したとされる女子高生ジュヨンの刑事裁判を描いた、韓国ミステリである。ジュヨン自らの視点のパートの合間に、18の異なる人物による証言が挟まれる。ジュヨンとソウンの性格と関係性が、証言によって異なるのが特徴である。2人は友達だったのか。貧しいソウンは裕福なジュヨンの下僕だったのか。ジュヨンは悪魔のような人間なのか。それとも殺人者だと報じられた彼女を証言者が付和雷同に叩いているだけか。真相や伏線それ自体よりも、事件の様相を何度も転調させる手並みに魅せられた。鋭いことを言う人物もいて、時々ハッとさせられるのも良い。

なお今月取り上げた3作はいずれも、貧困が描かれている。洋の東西を問わず、貧富の差が拡大しているのだろうか。だとすると暗澹とするが、いずれにも救いの光は差していた。その光が、各作者の単なる願望ではなく、人類普遍のものであることを切に祈る。