今月のベスト・ブック

写真=FLY_and_Dive/Shutterstock.com

Kravik93/Shutterstock.com

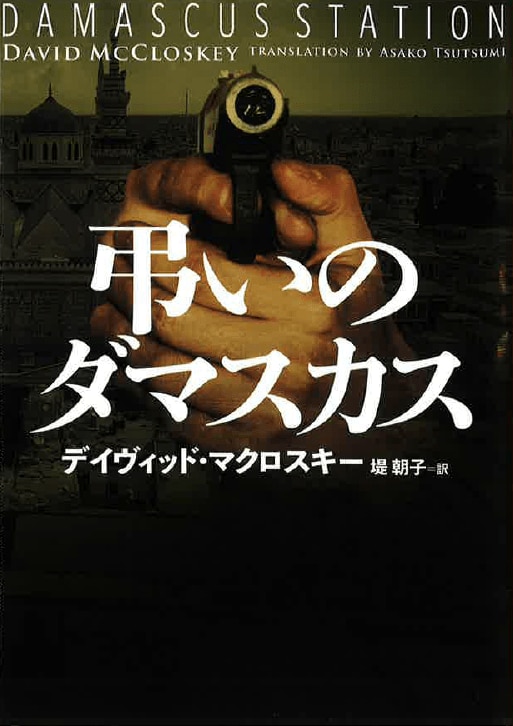

『弔いのダマスカス』

デイヴィッド・マクロスキー 著

堤朝子 訳

ハーパーBOOKS

定価

1,430円(税込)

今月のベスト、デイヴィッド・マクロスキー『弔いのダマスカス』(堤朝子訳/ハーパーBOOKS)は、国際謀略小説、スパイ小説である。アメリカのCIA局員、シリアの情報機関や治安維持機構の構成員が、シリアの機密を巡って諜報活動と駆け引きを展開し、これにロシアも関与してくる。どこからどう見てもスパイ小説である。おまけに作者はCIA分析官として実際にアメリカの諜報活動に従事した経歴を持ち、細部に至るまでとてもリアルだ。ところが、こういったスパイ小説のとかく冷たい晦渋なイメージに反して、本書は派手で熱い物語となってしまったのである。まずは序盤の概略を左に記す。

物語はシリアの首都ダマスカスで、CIA局員が拘束される章から始まる。時は内戦初期で、屋外では銃弾砲弾が飛び交う中、隠れ家でCIA局員サム(主人公の1人だ)が、同僚のダマスカス支局員のヴァルと打ち合わせしていると、シリア官憲が扉を破って押し入ってくるのだ。後にヴァルは拷問で殺された一方、サムは釈放されたことがわかる。ヴァルの死で諜報網の一端が破壊されたアメリカ側は、サムを連絡員に、今度はシリア官邸職員をスパイに仕立て上げようとする。

このシリア官邸職員マリアムが、もう1人の主人公である。彼女は政務参事官で、親族にもエリートが揃う。アメリカが彼女に初めて接触するのが、彼女の出張先のパリだということからも、そのエリートぶりは垣間見えよう。しかし、反政府デモに参加したいとこが、治安維持部隊に大怪我を負わされたこと、そして激化する内戦を前に、彼女の中には政府に対する疑念が渦巻き始めていた。だからこそ、何度かのアメリカの説得後に、彼女はスパイになることを承諾する。

この後、マリアムがシリアの化学兵器の秘密情報に気付き、物語は一気に白熱するのだ。他の多くのスパイ小説と同じく、諜報合戦、謀略合戦が行われるのは間違いない。ただし、それが暴力・武力として表れる頻度がとても高いのである。物語のある地点以後、主人公2人は事実上命を狙われる身となり、手に汗握るどころか血で血を洗う展開を迎え、アクションとサスペンスのスリルが読書のモチベーションを盛り上げくれるのだ。

なぜこうなったのか。答えは簡単だ。シリアが内戦のため治安が崩壊し、行政上の歯止めも壊れ、暴力や武力行使が当たり前になっているからである。もはや法の支配は崩れており、権力は、暴力・武力・強奪といった剥き出しの形で国民に直接的に行使される。冷戦下のスパイ小説ならば、東西両陣営は基本的には国内をちゃんと統治していたため、謀略戦は(たとえ多くの人が死ぬとしても)暗闘にとどまった。今のシリアは事情が全く違う。謀略と暴力との間の隔たりは極端に短い。ダマスカスでスパイとして活動することは、実質的には戦場を駆け抜けることとイコールで、物語はアクション小説を通り越して戦争小説に片足を突っ込む。そのような舞台で、サムとマリアムは危機の瀬戸際で愛し合い、アサド政権内部では官僚同士が足を引っ張り合う。これら全てが命懸けである以上、物語は熱くならないはずがない。

おまけに、マリアム以外のシリア政権の官僚にも、それぞれの人生と事情があることが語られる。これがまた良い。好き勝手やる性格破綻者がいる一方、個人としては比較的真っ当ながら自分を守るため悪事に手を染める人物もいて、非常にリアルである。

諜報活動内容に加えて人物造形も極めてリアルなこの物語は、シリアが内戦下にある事実、しかも優勢なのがアサド政権である事実により、冷戦ではなく熱戦を物語世界に強制する。本作は、単なる娯楽作品を読んだ際にも感じ得る愉悦に満ちている。面白い小説が読めるのは嬉しい。だがその原因は、現在進行形の非人道的事実であるのだ。『弔いのダマスカス』を楽しむに当たり、そのことだけはどうか忘れないでいただきたい。

イングランド南方のノース・デヴォンを舞台とする『哀惜』(高山真由美訳/ハヤカワ文庫HM)は、シェトランド諸島を舞台としたシリーズを完結させたアン・クリーヴスが新たに始めたシリーズの第1作で、主役はマシュー・ヴェン警部だ。海岸で遺体として発見された男性の実相を、静かな筆致と地道な捜査が丁寧に解きほぐしていく。次第にはっきりしてきたかに思えた被害者の性格が、また急に曖昧になったりもする。こういう移ろいに味わいがある。またその捜査過程では、捜査陣や関係者の性格、事件が起きた背景もじわじわと読者に沁み込み、馴染んでくる。伏線が相変わらず丁寧なのも見事だ。ゆったり味わいたい逸品である。

ライリー・セイガー『夜を生き延びろ』(鈴木恵訳/集英社文庫)は、夜に車に乗せてくれた相手を親友の殺害犯ではないかと疑う女子大生が、その一夜をどう切り抜けるかという話である。疑惑や緊張感がぞわぞわ盛り上がる様は実に鮮やか。また、主人公には時々白昼夢を見て固まってしまう、という弱点があり、この設定は危機の演出や克己の描写に上手く使われている。そしてプロットも一筋縄では行かず、終盤の展開は驚かされる上に迫力があって良い。最終的な真実に説得力が弱いのは気になるものの、伏線自体は必要十分に配置されている。優れたスリラーとして強くオススメしたい。