僕が芸術を好きなのは非日常を感じたいからということに尽きる。堅苦しい日常生活から束の間でも解放されるために、異様な刺激を欲するわけだ。しかし非日常も長年追い求め続けると、いつしかそれは当たり前の日常に変わってしまう。すると今度は本来の意味での日常が新鮮に感じられ、芸術じゃないものの方が実は芸術ではないだろうかなどと倒錯して考えるようになる。そうして改めて自分が好きな芸術を振り返ってみると、僕は“非日常の特異物”より“日常と密接な表現”を好んできたことがわかった。

例えば機能性を度外視した華美な装飾が特徴の縄文土器。1952年に岡本太郎が雑誌『みずゑ』で「四次元との対話――縄文土器論」を発表して以来、縄文土器は日本美術史の概説書の冒頭に必ず掲載されるようになったが、本来は食材を煮炊きするために作られた縄文人たちの生活必需品だった。

今や日本を代表する芸術のひとつである浮世絵も、江戸時代においては新聞や雑誌や広告といったメディアであり、そして庶民の日常の娯楽に過ぎなかった。

かの千利休は信長や秀吉の茶頭という立場にありながら、名物道具だけで茶会を開くことはなく、時には漁師から譲り受けた魚籠を花入として茶室に飾るなど、身の回りにあるものを茶道具に「見立て」、客の目を驚かせた。

それから400年後、「現代美術の父」と称されるマルセル・デュシャンは、男性用小便器にサインをし、『泉』というタイトルをつけ自身の作品へと転換した。この利休の見立てにも通じる既製品を本来の用途から切り離しオブジェとする「レディメイド」は、20世紀美術に多大なる影響を及ぼした。

日用品を取り上げたデュシャンの『泉』は、僕好みの“日常と密接な表現”に違いない。だがそれを展覧会に出品しようとした点においては、“非日常の特異物”でもある(結果的には「芸術作品ではない」という運営の判断により展示拒否される)。しかし1960年代に入ると芸術のための空間から飛び出した全く新しい表現が見られるようになった。

前衛芸術グループ『ハイ・レッド・センター』は「首都圏清掃整理促進運動」と称し、東京オリンピック開催中に銀座7丁目の一角を徹底的に掃除した。同月、銀座4丁目には顔に包帯を巻き、白ふんどしを締め、丸めた新聞紙に赤ふんどしを通して聖火に見立て、走りながらふんどしをわざと落とし、下半身丸出しで逮捕されたダダカンこと糸井貫二がいた。

デュシャンが日用品を用いた『泉』を、展覧会に作品として送り付けたのに対し、これらのパフォーマンスは日常と接近し過ぎた結果、日常の風景と化した。いわゆる美術品や名物といった価値のあるものを尊ぶことは誰にでも出来るが、このようなよく目を凝らさないと見逃してしまう“日常と密接な表現”を発見できた時、僕はなにか特別な秘密を知ったような気分になりテンションが上がる。

僕が民藝(柳宗悦が提唱した美の概念)を好きな理由もそこだ。無名の職人がつくったごく普通の暮らしの中にある日用品に独自の美を見出す。価値評価されていないものに価値を見出すという柳の眼は、僕自身の行動指針のひとつにもなっている。

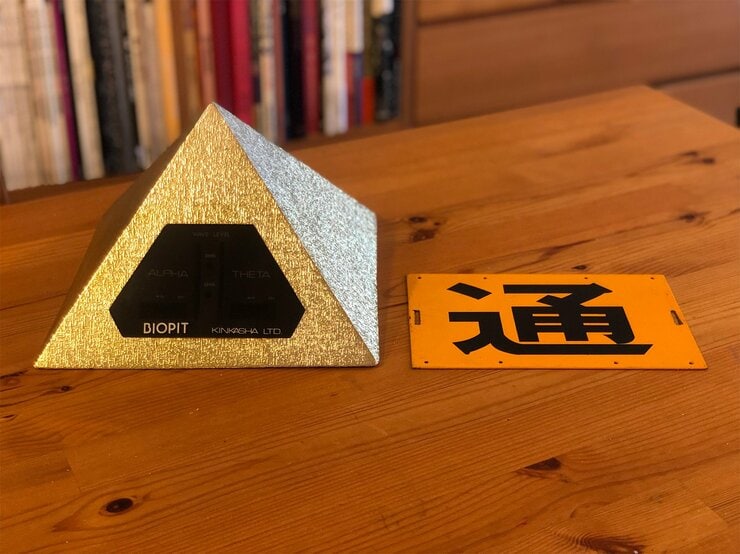

長年取り憑かれたようにアートをコレクションしてきたが、近年アートコレクターが激増したことで僕の中で非日常感がなくなってしまった。かわりに「芸術じゃないものの方が」という気持ちが大きくなり、最近ではリサイクルショップを巡回し、独特の面白みがあるものを買い集めるようになった。

「多分健康器具のカバー」と「多分鉄道関係のなにか」

『THIS IZ NOT ART』

また僕自身がつくる創作物は意味不明である。最近では浜辺に打ち上げられた漂着物やガラクタを素材にすることが多いが、作品制作というよりは単にゴミをかき集めて大きなゴミをつくっているだけかもしれない。当然コンセプトなどないし、それを誰かに聞かれても困るので、作品に“THIS IZ NOT ART”という文字を入れてみた。そしてはたと気づいた。僕は芸術ではないような作品に憧れていた。“そういうものにわたしはなりたい”。