最近ふと気付いたのだが、僕が好きになるアーティストは“知る人ぞ知る”という仕打ちを受けている人物があまりにも多い。実力不足で知られていないわけじゃないしアングラともちょっと違う。むしろ各々のジャンルにおいて新しい表現方法を徹底して模索しているにもかかわらず、それに見合った評価を受けているとは到底思えず無性に悔しくなる時がある。なぜこんなことになっているのか改めて考えると答えはひとつだった。彼らは皆、奇人変人のアウトサイダーで面倒くさい人たちなのだ。そういうわけで中心(権威)からつまはじきにされる。しかし変革の資格を持つのは中心の住人ではなく“異端者”のみである。だからこそ僕は彼らが気になって仕方がない。とにかく見たことないものが見たいのだ。

いけ花作家の中川幸夫は間違いなく異端である。僕が中川を知ったのは、『花坊主』という作品を見たことがきっかけだった。それは自作のガラス器の中にカーネーション900本を詰め込んで逆さに置き、敷かれた和紙に真っ赤な花液が染み出したものだった。それまで“生け花”は、植物のカタチを整えて生きているかのように見せるものだと思っていただけに、死んでゆく花の血を見せることでより生命を感じさせる『花坊主』は衝撃的だった。

1918年に香川県丸亀市で生まれた中川は、3歳の時に事故に遭い、脊髄カリエスを患った。大阪で印刷技術者になるも、病のために41年に帰郷。その頃、叔母の影響で華道流派最大の池坊門下としていけ花を学び始めた。そして49年の初個展『花個展 中川幸夫』開催時に、作庭家であり雑誌『いけばな芸術』主宰者の重森三玲に自作のポスターと出品作の写真を送っている。

重森はいけ花の革新を目指し、芸術としてのいけ花の興隆を推し進めるため“流派否定”を主張した人物。重森のもとには流派を超えて新しい花を求める人たちが集ったが、実際に脱退したのは中川(51年)と、のちに妻となる半田唄子(千家古儀家元だった半田は流派解消/49年)だけだった。流派に所属し弟子を育てることで成り立ついけ花の世界。無所属の2人は喫茶店やキャバレーに花をいけることで糊口をしのぎ、六畳一間のアパートで自らのいけ花表現を貫く道を選んだ。

「池坊門弟200万人、小原流100万人、古流130万人、草月流100万人、“中川幸夫と半田唄子の花”2人」(『女性自身』1969年4月28日号)というフレーズからも、“フリーのいけ花作家”がいかに無謀な生き方かが伺い知れる。

ただ花をいけるだけに留まらず、書やオブジェの制作なども手がけるようになった中川の表現は、徐々にいけ花の世界以外からも知られるようになる。96年にコムデギャルソン青山店で個展開催(翌年にパリ店とニューヨーク店で展示)、さらにはカルティエ現代美術館に出品(同館収蔵作品となる)するなど、海外でもその名が知られるようになった。それにもかかわらず中川の生活は赤貧状態だったという(半田は84年死去)。のちにそのことを疑問に思った介添人が調べると、実は中川の口座にはまとまった額のギャランティが振り込まれていたらしいが、報酬は現金でもらうものと思い込んでいた本人は知る由もなかった。

そして中川のアヴァンギャルドが遺憾なく発揮された実質最後の作品が、『越後妻有アートトリエンナーレ2003』のプレイベントで披露された『天空散華』だった。チューリップ20万本の花びらをヘリコプターから撒き、地上で舞踏家の大野一雄が花びらに合わせて踊るこのパフォーマンスは、いけ花の“型破りの美”の極致ではないだろうか。

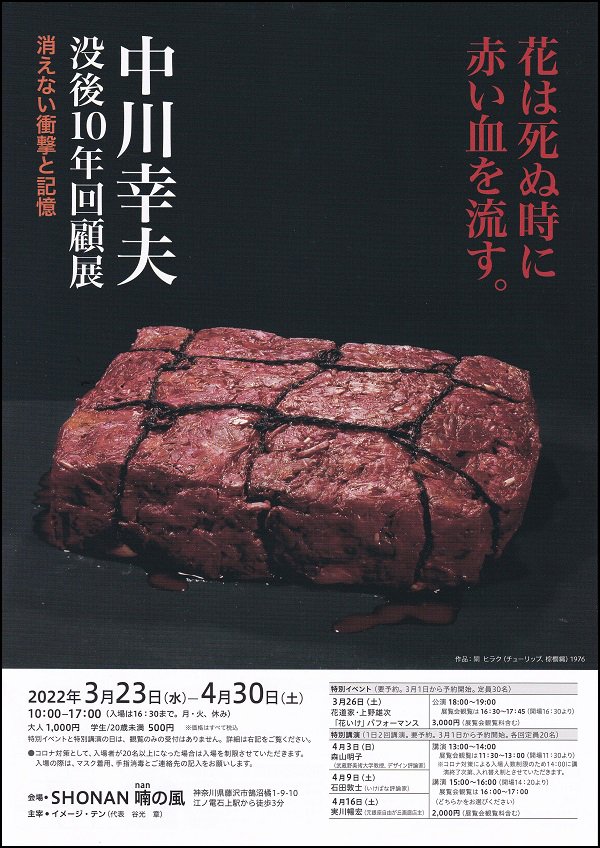

2022年3月23日~4月30日

会場 SHONAN 喃の風

主催 イメージ・テン

現在、『中川幸夫 没後10年回顧展』が、生前の中川が花材を調達することもあったゆかりのある場所『SHONAN 喃の風』で開催中だ(4月30日まで)。カルティエ現代美術財団ゼネラルディレクターのエルベ・シャンデスが、「世界の現代アートの前衛」と評した中川の作品は、常識や伝統を疑い、タブーに挑戦することで表出した生命力溢れる異端性に満ちている。流派からは決して生まれない個としての表現であり、中川の生きた証に是非とも触れてみてほしい。