80年代初頭より絵画をはじめ、版画、彫刻、映像、音、絵本、エッセイ、インスタレーション、建造物など、あらゆる手法で表現を展開してきた大竹伸朗。近年ではドイツ・カッセルで5年に1度開催される国際的美術展『ドクメンタ』や1895年創設の歴史ある現代美術の祭典『ヴェネチア・ビエンナーレ』に参加するなど、名実ともに日本を代表するアーティストが、現在東京国立近代美術館で『大竹伸朗展』を開催中だ(2月5日まで、愛媛と富山へ巡回予定)。

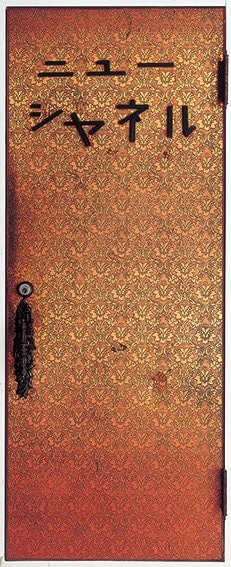

会場に入る前から展示ははじまる。東京国立近代美術館のテラスに取り付けられた『宇和島駅』(1997年)のネオンサインは、大竹が活動拠点にする愛媛県宇和島の駅に設置されていた看板を貰い受けたものだ。『宇和島駅』同様、同地で手に入れた廃業したスナックの扉『ニューシャネル』(写真上)も大竹の代表作のひとつだが、いずれも既製のものを〈移行〉したものである。大竹の作品はこれらに限らず、「既にそこにあるもの」との共同作業によって生み出され、「全くの0の地点、何もないところから何かをつくり出すことに昔から興味がなかった」という。

大竹は21歳の時、はじめて踏んだ異国の地・ロンドンの蚤の市で、その後のアーティスト人生を決定づけるような出会いがあった。目の前の中年男が並べた2、3冊のノートブックにはマッチのラベルがびっしりと貼られ、その横には色とりどりのラベルが詰め込まれた透明の袋があった。それらを4ポンドで買い取り、袋のラベルを手持ちのノートに貼り込んだ時、自分はこれをやるために生まれてきたと確信するほどの衝撃を受けたという。以来、印刷物を貼り込む作業は現在も継続中で、その『スクラップブック』(写真下)は今や大竹の代名詞ともいえるシリーズになっている。

1998年 179×72.5×16.5cm

2018-21年 33×85.5×40.4cm 574ページ/17kg

Photo:岡野圭

実は僕がはじめて作品らしきものをつくったのが、まさにスクラップブックだった。僕がつくったキッカケは当連載の第132回『SYSTEMATIC CONFUSION』でも述べたが、極度の鬱状態にあった知人が希死念慮を振り払うために制作した、常軌を逸したスクラップブックとの出会いだった。大竹のように0から何かをつくり出すことに興味がないというより、それまで作品づくりとは無縁だった僕でも、紙片を貼ることくらいは出来るだろうという軽い気持ちから手を動かすようになった。大竹のスクラップブックの存在を知ったのはそれから随分経ってからだったが、僕がつくるスクラップブックと違い、ブックと呼ぶにはあまりにも歪に膨らんだ形状に驚かされた。本としての形状をキープする範囲で貼り込むことを意識していた僕にとっては、ここまでやっていいんだと目が開く思いだった。

それ以降、折に触れて大竹作品を観ることはあったが、本展のような膨大な数の作品(約500点)を一気に目にする機会は今回がはじめてだ。自/他、記憶、時間、移行、夢/網膜、層、音――という7つのテーマのもと、大竹の制作の軌跡を紐解く16年ぶりの大回顧展になる。

コンセプトありきの現代美術においてコンセプトがない。一貫したスタイルを持たず、その時々の気分次第でバラバラの作品が生まれる。世間的に多少なりとも認知されるには特定の様式にこだわった方がいいのだろうか。意味不明の何かをつくり続けてこの先どうなるのか……。この展覧会を観る前に一作家として僕が抱いていた悩みは、会場を出るころには完全に解消されていた。

展覧会を観れば大竹の作品に一貫性がないことは明白だった。しかし一点一点はバラバラに違いないが、塊として観れば明らかに大竹伸朗なのだ。そして作品が持つ圧倒的な密度や、制作中に偶発的に起きたであろう現象すら活かしたような痕跡の数々を観れば、真に強烈な表現とは何かを考えさせられる。

現代美術と聞くと小難しい印象を抱く人にこそ本展を薦めたいのは、大竹の作品がコンセプトや理論の範疇から逸脱した作品だからだ。なんせ半世紀近くの制作活動を経てなお、未だ本人が何を表現しているか分からないというのだ。意味を超えたところに何が感じられるか。是非とも会場に足を運んで確かめてほしい。