日本美術の流派のひとつに琳派というものがある。琳派の“琳”は1658年、京都有数の呉服商・雁金屋の次男として生まれた、江戸時代中期を代表する絵師・尾形光琳の名から来るものだ。とはいえ、琳派は尾形光琳が創始したわけではなく、光琳が筆をとる時期から遡ること約80年、江戸時代初期の絵師・俵屋宗達によってはじまった。教科書などでもお馴染みの宗達の『風神雷神図屏風』や光琳の『燕子花図屏風』『紅白梅図屏風』(いずれも国宝指定)に顕著なように、琳派は金銀鮮やかな装飾と、デザイン性の高い大胆な構図が持ち味の流派だ。また琳派の作品は、絵画だけに留まらず、着物や扇、硯箱や陶器など工芸の領域にも、多彩な意匠を落とし込んでいる。一般的に流派と聞くと、家系や師弟関係の元に受け継がれるイメージがあるが、それらの繋がりがなくても、作風に共感する者らが、私淑して継承されるのが琳派の特徴である。

すでに他界していた始祖・俵屋宗達の作品に影響を受け、繰り返し模写し、研究することで画法を習得した光琳。さらにその100年後、姫路藩主・酒井忠恭の孫として神田小川町に生まれた酒井抱一が、宗達・光琳芸術に私淑し、江戸琳派として継承する。

当連載で度々触れている美術史家・辻惟雄氏の名著『奇想の系譜』刊行以降、かつては傍流、もしくは異端扱いで見向きもされていなかった江戸時代の絵師たちの人気は、年を追うごとに増している。「若冲ブーム」の伊藤若冲を筆頭に、同書に掲載されている絵師は勿論、それ以外でも「因襲の殻を打ち破る、自由で斬新な発想」で描く奇想の絵師たちへの注目度は高まる一方だ。その中で近年著しく再評価が進展しているのが、抱一の弟子・鈴木其一である。

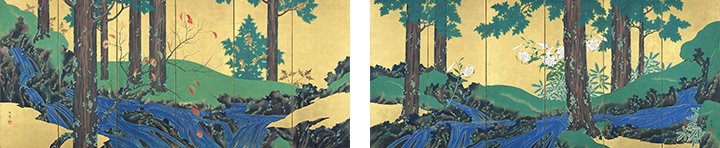

18歳で酒井抱一の内弟子となった其一は、師の代作をつとめるほど優秀な弟子だったが、忠実ゆえに初期作は抱一風だった。しかし33歳の時に抱一が没して以降、型を破るようになった其一は、独自の画風を追求し、強烈な個性を放つようになる。そうして其一ならではの奇想が遺憾なく発揮されたのが『夏秋渓流図屏風』(図上)で、この作品は2020年に重要文化財に指定された。これを好機として、本作品誕生の秘密を探る展覧会『重要文化財指定記念特別展 鈴木其一・夏秋渓流図屏風』が、現在根津美術館で開催中だ(12月19日まで)。

ユリやセミが描かれた“夏”の右隻と、桜の葉が赤や黄色に色づいた“秋”の左隻からなる『夏秋渓流図屏風』は、「岩場を削る水流のある檜の林を確かな現実感をもって描いた画面に、異様な感覚を抱かせる描写が充満する作品」と紹介される。

今展で明らかにされたのは、『夏秋渓流図屏風』と光琳の師だったとされる狩野派絵師・山本素軒の『花木渓流図屏風』(図下)の構図と表現の類似性である。其一はこの『花木渓流図屏風』をベースにして、さらに独自の写生画様式を確立した円山派の始祖・円山応挙の『保津川図屏風』に描かれる、左右両端から流れ出る渓流が画面中央で合流する構成を、掛け合わせたと考えられる。そこに師・抱一の『青楓朱楓図屏風』の色彩感覚と、写実性と意匠性が融合した細部描写を施したものが、『夏秋渓流図屏風』というわけである。

さらに付け加えたいのは、右隻を夏とし、左隻を秋とする『夏秋渓流図屏風』の設定や、水流を群青と金泥で表現する江戸琳派のしるしは、抱一の傑作として名高い『夏秋草図屏風』を構成する要素とも一致する。そしてこの『夏秋草図屏風』は、光琳が宗達画を模写した『風神雷神図屏風』の裏面に描かれたもので、宗達からはじまった琳派が、時空を超えて受け継がれていく流派だということを強烈に感じさせる。

琳派の系譜に則り、狩野派や円山派など他の流派の画風も摂取し、換骨奪胎の極みに到達した其一。今展においても、其一があらゆる技法を巧みに使いこなす“画狂”であることは明らかで、今後益々注目度は高まるだろう。そして琳派を継承する現代のアーティストが、どのようにこの流れを発展させていくのか、その動向も注視したい。