ネバーランドに消ゆ

プロローグ ジャック・ザ・ディッパー

朝から出ていた霧は、午前十一時になっても少しも晴れなかった。

十ヤード先も見えないくらいの白い世界。ニール警部はコートの襟を立て、ジメジメと湿った石畳の道を歩いていく。肉屋のそばのごみ溜めで、黒猫がこちらをじっと睨んでいた。

不吉な目の色――酔っぱらいと、陰気な女と、下水臭いパン。ロンドンの汚点のすべてをかき混ぜて作ったような色だ。今すぐドディのパブでスタウトビールを喉に流し込みたい気分だが、そうもいかない。忌々しい霧の向こうに、勤め先の建物が見えてきたからだ。

立哨している警官に軽く顎であいさつし、門を通り抜ける。ゴーレムのような巨大で無機質な扉。ロンドン警視庁――通称・スコットランドヤードである。

「警部。ニール警部!」

新任の若手の部下が走り寄ってきた。

「どうしたんだ、グレゴリー」

「先ほど、またやつからの手紙が届きました!」

やつ、というのが誰のことかわかっていた。ニールは何も言わず、グレゴリーについて本部へと走る。

「こちらです」

グレゴリーが手渡してきたのは、灰色の封筒だった。折りたたまれた便せんが二枚、収められている。

警察諸君へ

昨日の朝のスープは美味かったかい?

玉ねぎにジャガイモに、ソーセージ。

ロンドンじゃあ、なかなか食うことのできない味付けさ。

いちばんの味付けは、劇場の娘が体験した恐怖だろうけどね。ハッ、ハッ!

しかし君たちは、よほど私の料理が気に入ったと見えるね。

私のことを捕まえようっていう素振りがまったくないんだから。

美味いスープを、まだまだ召し上がってもらおうか。ハッ、ハッ、ハッ!

ジャック・ザ・ディッパー

「『劇場の娘』と書かれています。明らかに昨日の事件です。それに、これまでと同じ署名と絵。犯人からと見て間違いないでしょう」

戦慄と憤りのまじった声で、グレゴリーが言った。ニール警部も同感である。

最初の事件が起きたのは、ロンドン市内のビーストエンドでのことだった。

ビーストエンドのシンボルといえば、ピンクチャペル。コッツウォルズのご婦人方がお茶と共に楽しむケーキのような、可愛らしい外見の教会である。三週間前の早朝、ここの庭男が、いつものように教会の前の道を掃除しようと寝床を出た。すると、何やらいい香りがする。

庭男は誘われるように近くの路地に入り、すぐに腰を抜かすことになった。

表から見えない行き止まりに、大きな寸胴鍋が置かれていた。その鍋の上、建物のあいだに渡された鉄の梁からロープがぶら下がり、人間が一人、逆さ吊りにされていたのである。体つきから女性とわかったが、その顔は寸胴鍋のスープの中にずっぽりと浸されていた。

通報を受けた警官はすぐに現場に急行し、捜査を開始した。

遺体の身元はすぐに割れた。サリー・サットン、二十四歳。近くのおんぼろアパートで一人暮らしをしている工場勤めの女性である。遺体となって発見される前夜、彼女は近くの路上で細身の男性と立ち話をしているのが目撃されていた。犯人はサリーと顔見知りであり、さらに料理を生業としている者ではないかと目された。

スコットランドヤードに手紙が届いたのは、二日後のことだった。

サリーを殺したのは自分であり、それは美味いスープをお前たちに提供したかったからだ、と挑発的な筆致で書かれていた。手紙の最後には、「私にはまだまだスープを提供する用意があるよ。ハッ、ハッ!」と次なる犯行をほのめかした一文と、「ジャック・ザ・ディッパー」という署名。署名の横には、スープを取り分けるのに使うお玉の絵が描かれていた。

郵便局の協力を得て手紙の送り主を突き止めようとした矢先、第二の事件が起きてしまった。

ピンクチャペルから歩いて五分もかからない、シャーボット通りの脇の小道で、早朝、同じく寸胴鍋に頭を突っ込んで逆さ吊りにされている女性の遺体が発見されたのだ。サリーの遺体が発見されてからわずか五日後のことだった。

被害者はマイア・ダニエルズ、三十一歳。絵ハガキを売る店の従業員である。彼女もまた独身で一人暮らし。親しい友人はいなかった。

そしてまた、手紙が送られてきた。

内容は一通目と似通っており、やはりお玉の絵入りで「ジャック・ザ・ディッパー」の署名があった。

ニール警部を含む捜査本部は、ピンクチャペル近辺を重点的に捜査し、警備を強化した。だがそんな警察の動きを嘲笑うかのように、第三の事件が起きてしまった。

遺体が見つかったのは、ピンクチャペルのある地区から大通りを隔てた向かい側の地区、シュライトンの広場である。大きな記念塔と植え込みによって死角になっているその片隅に、またもや大きな寸胴鍋が置かれ、女性が顔をスープの中に突っ込まれた状態で太い木の枝から逆さ吊りにされていた。

女性の身元はポピー・ルーカス、二十八歳。発見現場にすぐ近い大衆劇場の従業員である。事件当夜は十九時に仕事を終えたが、一人暮らしのためそのあとの足取りははっきりしていない。

「くそっ」

グレゴリーが机をどん、と叩いた。

「我々スコットランドヤードは、犯人に完全になめられていますよ!」

「落ち着くんだ、グレゴリー。やつはきっと、何か手掛かりを残しているはずだ」

「手掛かりって言ったって、被害者の三人はロンドン在住の女性ということ以外にはまるで共通点がないじゃないですか」

そうなのだった。三人の被害者は居住地こそ近いが職場はバラバラで、お互いが顔見知りだった可能性は低い。当然、共通の知り合いがいたとも考えにくい。犯人は無差別で被害者を選んでいることになる。

「冷静になって事件を分析する。そうすれば、何か見えてくるはずなんだ」

ニール警部は、グレゴリーを諭したが、その言葉は自分に言い聞かせているのかもしれなかった。

事件を分析する? もう分析しつくしたんじゃないのか? それでも犯人に迫れないから悩んでいるんじゃないのか?

もう一度、手紙に目を落とす。

美味いスープを、まだまだ召し上がってもらおうか。ハッ、ハッ、ハッ!

やつはまだ、犯行を繰り返すつもりだ。ロンドン市民の安全が脅かされている。

どこかに協力してくれる者はいないだろうか。

こんな難事件をたやすく解決してくれる、名探偵が、どこかに――。

1.

まったく、なんでこんな夜中に起こされなきゃいけないの!

赤ずきんは不機嫌です。目の前を、小さな妖精の女の子が飛び回っているからです。

「うーん、うーん……」

彼女はエメラルドグリーンの葉っぱでできた薄いワンピースに身を包み、背中に半透明の羽が生えています。金髪の髪の毛を一つに縛っていて、可愛らしい顔立ちではあるのですが、体中から明るい光を放っているのでした。無視して眠ろうにも、こう明るくては無理です。

しかし、隣のベッドに寝ているピノキオは、気持ちよさそうに寝息を立てていて起きる気配がありません。その安らかな寝顔が、腹立たしくなりました。

「うーん、うーん」

赤ずきんの周りを飛び回る彼女の体からは、よく見れば細かい光の粉が舞っていました。それらは赤ずきんの体中に降り注がれるように見えますが、すぐに消えてしまいます。

色がこんなに綺麗じゃなかったらホコリみたいじゃないの、と忌々しくなりました。

今の今まで、赤ずきんはぐっすりと眠っていたのです。

「ねえ、ねえ、起きて」

耳元の声に目が覚めると、まぶしい光を放った彼女が目の前にいたのでした。

「わあっ、何よ!」

赤ずきんはびっくりして跳ね起きました。

「初めまして。あなた、赤ずきんでしょ」

「え、そうだけど……」

「私はティンカーベル。妖精よ。みんなはティンクって呼ぶわ」

空中に浮かんだまま、恭しくお辞儀をしてみせます。

「妖精って……今は真夜中よ? どうやってこの部屋に入ってきたの?」

「玄関のドアに隙間があったわ。そこからスルスルスルって。妖精だもの、それくらいはできるのよ」

ぱたぱたと目の前を飛んでいる彼女の姿を見ていたら、夢なのかしらと思えてきました。ほっぺたをつねったら、しっかり痛みがありました。

「赤ずきん、私はあなたを連れてくるように言われたの。ネバーランドに一緒に来て」

「どこって言ったの?」

「ネバーランド。永遠に子どもでいられる国よ。とっても景色がいいのよ」

「なんでそこに私が行かなきゃいけないの?」

「それはね」

ティンクは右手に持った杖を、ぴしりと赤ずきんに突き付けました。

「……なんでだっけ?」

「えっ?」

「ごめんなさい。私って忘れっぽいの。今、思い出すから待ってて」

そして、杖で頭をぽんぽん叩きながら、うーん、うーんとそこらを飛び回り始めたのです。

「ねえ、もう帰ってくれない?」

「ああっ!」ティンクは赤ずきんの顔を恨めしそうに見ました。「今、思い出せそうだったのに、話しかけるからまた忘れちゃった。どうしてくれるの?」

「知らないわよ」

「ねえ赤ずきん、おしゃべりをしましょう。こういうときって、何か引っかかる言葉があれば思い出すから」

「もう帰ってよ」

「丸パンに一番合う食材って何だと思う? 私はブルーベリージャムだと思うわ。マーマレードもいいんだけど、あれって、皮いらなくない?」

「いい加減にして。眠くて死にそうよ」

あはは、とティンクが笑います。

「何を言ってるのよ赤ずきん。どんなに眠くたって、死ぬなんてことは……あっ、死体だわっ!」

と突然、両手で頬を挟んで叫びました。

「ネバーランドの、私たちのおうちのすぐ近くで、海賊の死体が見つかったの。ああ思い出せた。ほら私の言ったとおりだったでしょ赤ずきん。おしゃべりをしたから思い出したのよ」

「待って待って。死体が見つかったら、なんで私があなたと一緒に行かなきゃいけないの?」

「死体が消えたからよ。それで、ウェンディが人質になってしまったわ」

まったく意味がわかりません。ですがティンクは、そんなことはお構いなしといった様子で続けます。

「フック船長は死体と引き換えにウェンディを返してくれるって言うんだけど、その死体がどこにいっちゃったかわからないし、誰が殺したのかも。話し合っても全然いい知恵が浮かばなくって、そしたら、はるか東のランベルソの近くの森に住んでいる赤ずきんって女の子が、難事件をいっぱい解決しているっていう話を聞いたことがあるってピーターが……だから赤ずきん、一緒に来て」

「全然あなたの言うことが頭に入ってこない! だいたいなんで夜中に来たの?」

「私の姿が大人たちに見えたら大変じゃない。大人は妖精を信じないわ」

「よくわからない。私はもう寝る」

「そんなことを言うんだったらこうよ!」

さっ、とティンクはどこからか黒くて短い木の枝を取り出し、赤ずきんの枕に素早く大きな円を描きました。するとどうでしょう。その円の内側が真っ暗な空間になってしまったのです。

「ネバーランドにある虚無の木の枝よ。樹皮を削った内側はクレヨンのようになっていて、円を描くと囲んだ内側は虚無になってしまうの」

「虚無……?」

「『何もない』ってこと。あなたの枕の真ん中はもう何もない。つまり、眠りはもうない」

妖精の不思議な力によって、完全に赤ずきんの眠りは奪われました。妖精はいたずら好きとは聞いていましたが、これではもう悪魔と同じです。

「ううう……」

隣のベッドで寝ていたピノキオが寝返りを打ちました。

「……行ってあげればいいじゃないか、赤ずきん。こういうの、得意なんだから」

「『こういうの』って言わないの!」

反射的に答えてからその顔をじっと見ます。起きたのかと思いきや、寝息を立てていました。ピノキオの夢の中でも、赤ずきんは死体と出会っているようです。

「さあ、そろそろ時間よ」

ティンクは空中でくるりと一回転しました。

「えっ? えっ?」

どうしたことでしょう? 赤ずきんの体はふわふわと、空中に浮かび上がったのです。

「何なの、これ?」

「妖精の粉を体に浴びたら、空を飛べるようになるのよ」

えいっ、とティンクが杖を振ると、ぱかりと窓が開きました。

「待って!」

赤ずきんはとっさに、枕元のテーブルの上に置いてあるバスケットの持ち手を握りました。

「それじゃあ行きましょう。いざ、ネバーランドへ!」

ティンクの掛け声とともに、びゅう、と赤ずきんは窓の外へと飛び出したのです。

2.

着の身着のままで夜の空を飛んでいくのは、それは奇妙な感覚でした。泳ぐ感覚に少し似ている気もしましたが、初めは手の動かし方と足の動かし方がわからず、バランスを崩すと落ちてしまいそうでした。そんな中、五分ももがいているとコツをつかみ、楽な体勢を見つけることができました。

それでもやはり、夜中に叩き起こされていきなり遠くに向かうのは気分の良いものではありません。今頃、もぬけの殻となったベッドを見たお母さんはどう思っているでしょうか?

――まあ、赤ずきん。どこへ行ってしまったの? オオカミに食べられてしまったのかしら!

なんて言うわけがありません。

――赤ずきん、いないね。また旅に出たんじゃないかなあ。

ピノキオが言う光景が目に浮かんできました。横でお母さんもうなずきます。

――そうね。またああいうのを解決しに行ったのかしら。

――僕もそう思うよ。赤ずきんは、ああいうの、得意だもんね。

「〝ああいうの〟って言わないで!」

妄想の中の二人に叫んだそのとき、

「赤ずきん、虹色の霧が見えてきたわ」

ティンクが前を指さします。そこには大きな白い霧の塊が見えました。ところどころの隙間から虹色の光が漏れているのです。

「あれに飛び込むの?」

「そう。飛び込むときにちょっと痛いかも」

「痛い? うそ? やめてやめて……!」

赤ずきんの気持ちとは裏腹に、どんどん霧の塊は近づいてきます。そして、中に入った瞬間、

「冷たっ!」

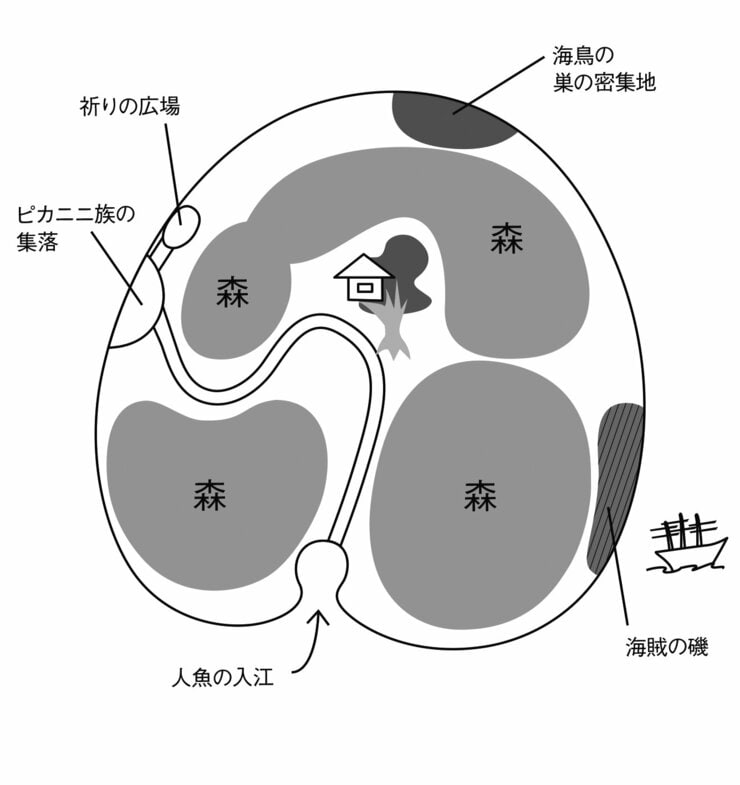

まるで氷水の中に顔を入れたかのような冷たさでした。しかしそれも数秒のこと。気づけば霧は晴れ、さっきまでとは違うエメラルドグリーンの海が広がっています。その海にポツンと、森の多い丸い島が浮いていました(図)。南には島に食い込むような入り江があり、その沖に、ドクロの旗を掲げた海賊船が浮かんでいます。

「あれが、ネバーランドよ。中心の丘が私たちの住処。南が人魚の入り江。東側の磯は海賊の領域で、西側の集落はピカニニ族の人たちが住んでいるの」

海賊と人魚はわかりますが、ピカニニ族というのは何でしょう? 赤ずきんに質問させる隙を与えず、

「行っくわよー!」

ティンクが島めがけて急降下していきます。まだ飛び方をコントロールしきれない赤ずきんは戸惑いながら、追いかけていきます。向かっているのは人魚が住むという南の入り江です。

入り江のそばには明らかにならず者と思われる大人が三人、茂みをサーベルで切り開きながら何かを探しているようです。

そこから少し離れて、何人かの少年が輪になっているのでした。

「ど、ど、どいてどいて!」

赤ずきんは、その少年の輪に落ちていきました。さっきまで多少はうまく飛べていたのに、まったく制御できません。

「きゃあ!」

赤ずきんは緑色の服を着た少年にのしかかった状態で着地しました。

「ごめんなさい……」

「ピーター、みんな、赤ずきんを連れてきたのよ」

驚く一同の中、ティンク一人だけが得意げでした。

「おっ、君が赤ずきんか!」

緑色の帽子と緑色の服を着た少年が、赤ずきんを押しのけ、ひらりと立ち上がりました。腰にぶら下げている鞘には、ナイフが入っているようです。

「俺がこのネバーランドの勇気あるリーダー、ピーター・パンだ」

十三歳か十四歳。赤ずきんと同じくらいの子どもです。こんな子どもがリーダーだなんて。

「そしてここにいるのが、俺の仲間、ロストボーイズ」

ピーターが周りの五人の男の子を紹介していきます。

「こっちから、1番、2番、双子の3番4番」

ひょろりと背の高い男の子、丸い体形の男の子、それに双子が一組。シャツには順に、1、2、3、4と数字が書いてあります。

「ここまでは番号で呼ぶんだけど、あとの三人は姉弟だから名前で呼ぶんだ。ウェンディは今いなくて、そこにいるのがジョン」

ボーダーのシャツを着て眼鏡をかけた十歳ぐらいの賢そうな子がさっと手を上げます。

首にはラッパが下げられています。

「それから六人目……あれ、マイケルは?」

「朝からピカニニ族のところに遊びにいってるよ」

ロストボーイズの1番が答えます。

「そうか、まあいいや。また海賊と戦闘になったら、足手まといだからな。赤ずきん、みんな、ロンドンでわからずやの親と息の詰まる生活をしていたから、俺がネバーランドに連れてきてやったんだよ。迷子の子ってことで『ロストボーイズ』っていうチーム名をつけたのさ」

「どうして私のことを知っているのよ?」

訊ねると、ピーターはすぐに答えました。

「テントウムシのエイミーが教えてくれた」

かつて赤ずきんが旅の途中で出会った、人間の言葉を話すテントウムシです。彼女は世界中を飛び回って友だちを作っているようですが、行く先々で赤ずきんのことを話しているようなのでした。

「本当におしゃべりなテントウムシね」

「そんなことよりピーター」ロストボーイズの1番が言いました。「ウェンディを助けなきゃ」

「海賊の死体を見つけないと」

「そうだ、そのために赤ずきんを呼んだんじゃないか」

ロストボーイズの面々が、さっと赤ずきんのほうに顔を向けました。

「どうすればいいの?」「頼むのさ、赤ずきんに」「赤ずきん、取り返してよウェンディを!」

自分勝手にしゃべりながら、赤ずきんのずきんをぐいぐいと引っ張ってきました。これだから年下の子どもは嫌なのです。特に十歳ぐらいの男の子ときたら、女の子に気を遣うなんてこと、何にも知らないのですから!

「わかったから離れなさいよ!」

ぶん、とバスケットを一振りすると、ロストボーイズは「わっ」と飛びのきました。赤ずきんはピーターを見ました。

「話しなさい。消えた死体の謎ってやつを」