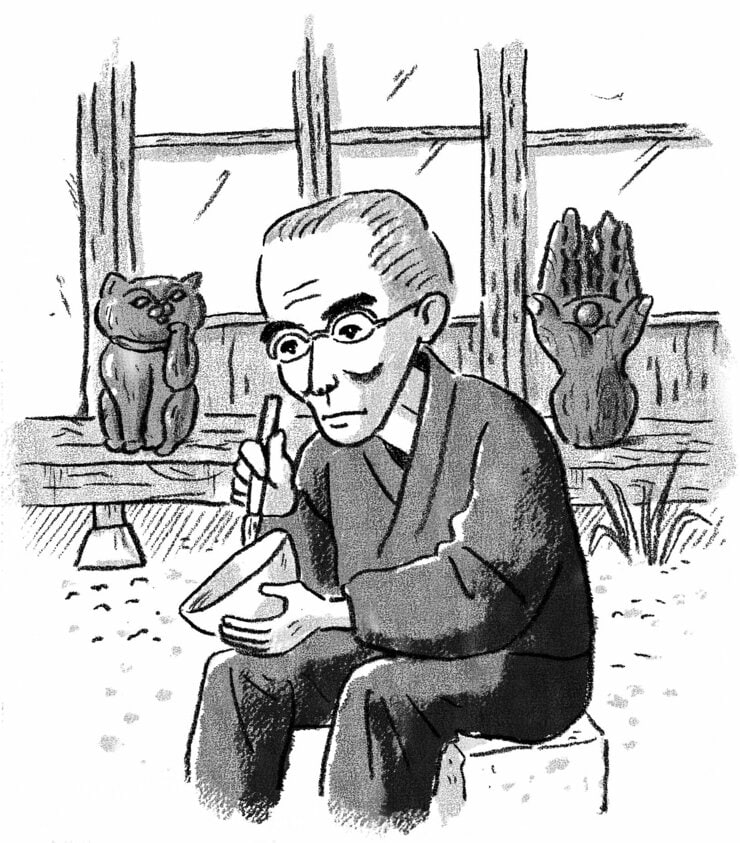

河井寛次郎 1890 - 1966 享年76

名を刻まず、暮らしを刻む──

無銘の陶工が見た“生きる芸術”

銘を捨て、暮らしを刻んだ陶工の手は、名もなき器の中にいのちを見た。

美とは飾ることではなく、日常の中に息づく確かさ──

それが河井寛次郎の答えだった。

民藝の理想を出発点に、自由の造形へと歩みながら

“つくることと暮らすこと”をひとつにした

芸術の境地を見つめる。

1890年、河井寛次郎は島根県能義郡安来町(現・安来市)に、大工棟梁の父・大三郎と母・ユキの次男として誕生した。4歳で生母を亡くした寛次郎は、中学2年の頃、ユキの弟で産婦人科医の叔父・足立健三郎の助言で陶器の道へ進む決意を固めた。それは、幼くして失った母との縁が、形を変えてあらわれたような、どこか宿命めいた選択にも感じられる。

20歳

孤高の学生、陶の未来を夢見る

松江中学を成績優秀者として卒業した寛次郎は、学校長の推薦を受け、東京高等工業学校(現・東京工業大学)窯業科に無試験で入学する。同校の学生の多くは窯業技師や教員を志望するため、個人の陶芸を追究する寛次郎は珍しい存在だった。その中で、同じ志を胸にする2年後輩の濱田庄司と出会い、互いに刺激を与え合う関係がはじまった。

卒業後は京都市陶磁器試験場に入り(2年後に濱田も入所)、技手として働く。釉薬の調合など化学的研鑽を積み重ねた寛次郎は、その能力が認められ、1917年に同試験場を辞し、以後約2年間、京都陶工界の重鎮・五代清水六兵衛の技術顧問をつとめた。

31歳

新人にして名人──その先にあったもの

そして1920年、支援者の取り計らいにより、五条坂にある清水家の持窯のひとつを譲り受け、住居と陶房を構え、結婚。家と窯と家族が同時に立ち上がったその翌年、東京髙島屋宣伝部長(のちに支配人)の川勝堅一と出会い、初個展『第1回創作陶磁展』を開催する(東京京橋・髙島屋)。

古陶磁の研究に根差した精緻な作品は、評論家から「新人にして名人」と絶賛された。しかし、同展の開催中、柳宗悦が企画した『朝鮮民族美術展覧会』(東京神田・流逸荘)を訪れた寛次郎は、当時ほとんど顧みられていなかった李朝の陶器に打ちのめされる。そこには、技巧ではなく“生きた手”があった。「今までの自分の仕事は、衣装の勉強であり、お化粧の勉強であった」。そう痛感した寛次郎は、帰りの電車を乗り過ごすほどの衝撃を受けたという。

だが皮肉にも、世間の評価はさらに高まっていった。自らの仕事に空洞を見いだしながらも、古陶磁の写しに磨きをかけ、デビュー翌年には「国宝的存在」と評された。しかし、周囲の賞賛とは裏腹に、寛次郎は自分の創作に限界を感じるようになる。その思索の果てに、濱田を介して柳と出会った。

34歳

美の基準が音を立てて崩れた

3人の間には、名もなき手の仕事や暮らしの中にひそむ美を尊ぶ感覚が、はじめから響き合っていた。やがて彼らは各地の無名の工人たちの手仕事を訪ね歩く旅に出る。そうして、暮らしの中で使い込まれた器や壺、手の跡を残す日用の雑器に触れ、寛次郎の中で美の基準が書き換わっていった。また旅の車中、それまで「下手物」と呼ばれ軽んじられてきた民衆の手仕事を「民衆的工藝」、略して「民藝」と名づけることで一致した。

各地で見た“生きた美”は寛次郎の内奥に深く根づき、自分の作品に新たな方向性を見いだす契機となった。そして、信念が定まるまで作品の公表を控え、作陶に専念する。

39歳

暮らしをつくるという芸術

およそ3年の沈黙を経て、寛次郎が発表したのは、観賞のためではなく、生活の中で使われる器──銘(自分がつくったという印)を持たない用途ある陶への大転換であった。それは、民藝の思想を日々の営みの中で実践しようとする一歩でもあった。ものをつくることと、日々を営むことをひとつに結びつけようとしたのだ。

1937年、台風で傷んだ旧居を解体し、自ら設計、実兄を棟梁とする大工一行を郷里より呼び寄せ建て替えた(現・河井寛次郎記念館)。その住まいは、生活と仕事をひとつに束ねる器となり、寛次郎の思想と造形の拠点となっていく。

戦時中は窯に火を入れられず作陶は中断したが、創造への渇きは止まず、筆をもって思索を深めた。その結晶が『いのちの窓』(1948年)である。「新しい自分が見たいのだ──仕事する」。この言葉に導かれるように、戦後の寛次郎は「用」の枠を離れ、創造の領域を大きく拡張していった。

60歳

用を離れ、自由の造形へ

素材は土から木へ、さらには金属へと及び、陶と木彫を行き来しながら、家具調度品やキセルのデザインにも挑んだ。その創作は、日常の延長にありながら、常に未知の自分を掘り起こす試みであった。

晩年には、多彩な釉薬を重ねる「三色打薬」を編み出す。偶然と即興を受け入れるその技法は、同時代の画家ジャクソン・ポロックに刺激を受けたともいわれ、アクション・ペインティングを想わせる大胆さを備えていた。そこには、制御を超えた“生まれ出るもの”への信頼──生涯を通して挑戦者であり続けた寛次郎の姿がある。

後年、人間国宝や文化勲章の推薦を受けながら、すべてを辞退した。名を刻むより、暮らしを刻む。仕事を通して生きること。それこそが、寛次郎の信念であり芸術の到達点であった。

【寛次郎の格言】

「暮しが仕事 仕事が暮し」