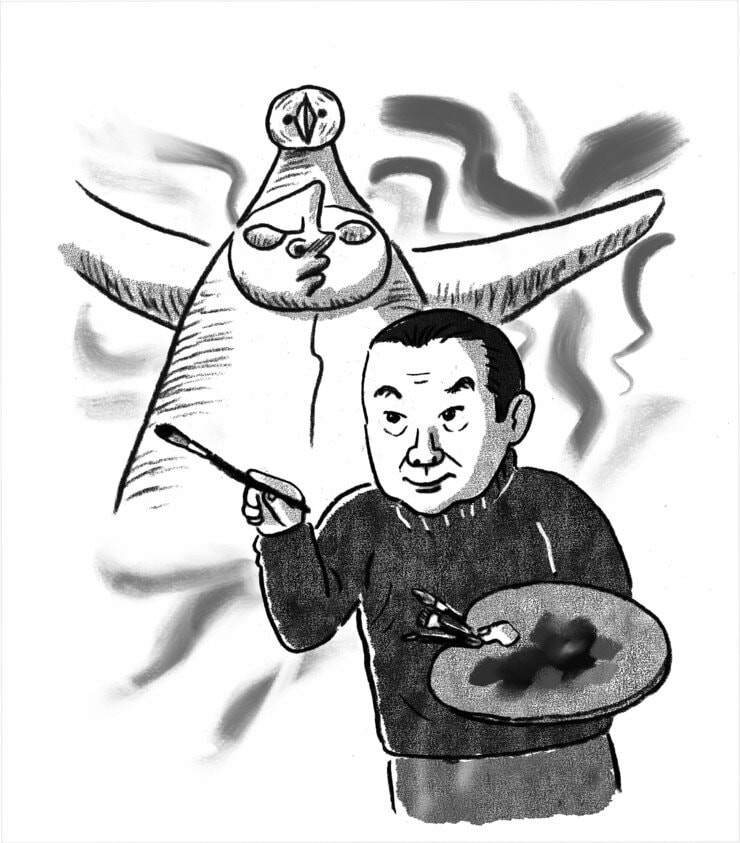

岡本太郎 1911 - 1996 享年84

美術界への「ノン」、

そして社会への挑発─

衝突を創造に変えた実践者

旧来の秩序に異を唱え、衝突を創造の源へと変えた岡本太郎。

異質をぶつけ、矛盾を抱え込み、そこから新たな景色を切り拓く─

その姿勢は美術界にとどまらず社会全体へ挑発を仕掛けた。

時に熱狂を生み、時に孤立を招きながらも、

一貫して「生きること」を芸術の現場に

置き続けた、挑発の軌跡。

岡本太郎は、1911年、漫画家・岡本一平と歌人・小説家の岡本かの子の長男として、母の実家がある神奈川県橘樹郡高津村(現・川崎市高津区二子)に生まれた。芸術家夫婦の奔放な気質は家庭にも色濃く、太郎は6歳で青南小学校に入学するも1学期で退学。その後も突飛でおさまりきらない行動から転校を重ね、4校目の慶應義塾幼稚舎に落ち着いた。周囲の枠組みに馴染むよりも、衝動に従って動く気質こそが、のちの「芸術家・岡本太郎」の素地を形づくっていった。

18歳

パリで始動した創造の旅

1929年、慶應義塾普通部を卒業後に東京美術学校(現・東京藝術大学)へ進むが、同年末、父のロンドン軍縮会議の取材に伴い、一家で渡欧する。到着後、太郎は両親と別れ、単身パリで自らの芸術の在り方を模索する道を選んだ。そして、1932年の夏、ピカソの『水差しと果物鉢』に衝撃を受け、抽象表現の探究へと傾斜する。その翌年、モンドリアンやカンディンスキーらが参加する抽象芸術グループ『アプストラクシオン・クレアシオン』に最年少で加入し、前衛の渦中に身を置いた。しかし、純粋抽象だけでは自らの表現欲求を満たせなくなり、1936年に発表した『傷ましき腕』をもってグループを離脱する。真紅のリボンと、固く握りしめられた傷ついた腕が緊張感を宿すこの作品は、抽象画壇への痛烈な決別宣言でもあった。

同じ頃、ジョルジュ・バタイユら前衛知識人とも接点を持ち、彼の主宰する秘密結社『アセファル』に参加。思想や文化論に触れる中で、芸術を超えた領域への関心を深めていった。1938年から1940年にはパリ大学哲学科に在籍し、特に文化人類学者のマルセル・モースから受けた薫陶は、後年の風土論的視点に直結した。

1940年、ドイツ軍の侵攻で緊張が高まるパリを離れ帰国する。翌年、二科展に出品して二科賞を受賞し、銀座三越で個展を開くが、1942年に召集を受けて中国へ渡り、終戦後は1年間の収容所生活を送った。

37歳

生涯のパートナーと「対極主義」

1946年末から活動を再開した太郎は、創作と理論の両面で歩みを加速させる。1948年、花田清輝らと前衛芸術の研究会『夜の会』を結成し、その場でのちに生涯のパートナーとなる平野敏子と出会う。また同年刊行の『岡本太郎画文集アヴァンギャルド』で「対極主義」を提唱した。正反対の価値を衝突させ、不協和の中から新たな創造を引き出すこの思想は、以後の生涯を貫く行動原理となった。対極主義の理念は『重工業』(1949)、続く『森の掟』(1950)に早くも結実した。『重工業』では、農作物であるネギと工業を象徴する歯車を同一画面に置き、『森の掟』では、森の奥の幻想的な生き物と人工物である金属ファスナーという異質な要素をぶつけ合わせ、旧態依然とした日本の美術界に「ノン」を突きつけた。

40歳

縄文との邂逅、価値観の転覆

衝撃の出会いは1951年、東京国立博物館での縄文土器との邂逅だった。荒々しい造形と渦を巻く文様が放つ生命感は、弥生以降の静的で均整を尊ぶ美意識や「わびさび」とは異質で、太郎にとって日本の根源的な美と精神を掘り起こす決定的な手がかりとなった。翌年、『縄文土器論』を発表すると、その評価は日本美術史の序列を覆し、縄文を冒頭に据える視座をもたらした。

美術界に対する「ノン」を繰り返し放った太郎は、やがてその矛先を社会へと向ける。1954年、一般向けの芸術論『今日の芸術』を刊行。「うまくあってはいけない/きれいであってはならない/ここちよくあってはならない」の三原則は、既成の価値観の転換を迫るものだった。また、鑑賞者を受動的な立場から創造の当事者へと押し出し、戦後日本に広く「つくる勇気」を浸透させた。

59歳

衝突のモニュメント・太陽の塔

提示された三原則は、単なる理念にとどまらず、「芸術を社会に解き放つ」行動原理へとつながり、公共空間を芸術と人間が正面から衝突する舞台と捉え、パブリックアートの制作にも積極的に着手した。その頂点が1970年の日本万国博覧会のシンボル『太陽の塔』である。外観は土偶を思わせる原初的な造形、内部には生命の進化を可視化する巨大な『生命の樹』を据え、万博のテーマ「人類の進歩と調和」が放つ未来礼賛に、あえて“原始”を突き立てたその造形は、太郎の対極主義を最大規模で具現化したものだった。

1980年代以降、太郎はテレビ出演が増え、「奇怪な芸術家」の存在がお茶の間に浸透し、「芸術は爆発だ!」のフレーズはCMを契機に流行語となった。しかし、その露出は世間に“奇人”として消費され、作風の類型化も相まって、美術界での評価をも揺るがせた。

84歳

死後も挑発は止まらない

1996年没。だがその後、再評価が加速する。敏子の尽力で絶版著作が相次いで復刊・新編集され、生前の住居兼アトリエは『岡本太郎記念館』に、川崎市へ寄贈された作品群を核に『川崎市岡本太郎美術館』が開館。さらに、メキシコで制作後、長く行方不明になっていた巨大壁画『明日の神話』が発見され、修復を経て2008年に渋谷に恒久設置された。死後の復権は、太郎の生涯が単なる奇行ではなく、思想と実践の総体だったことを可視化し、今もなお見る者の背中を押し続けている。

【太郎の格言】

「芸術家は対決によって新しい創造の場を摑み取るのだ」