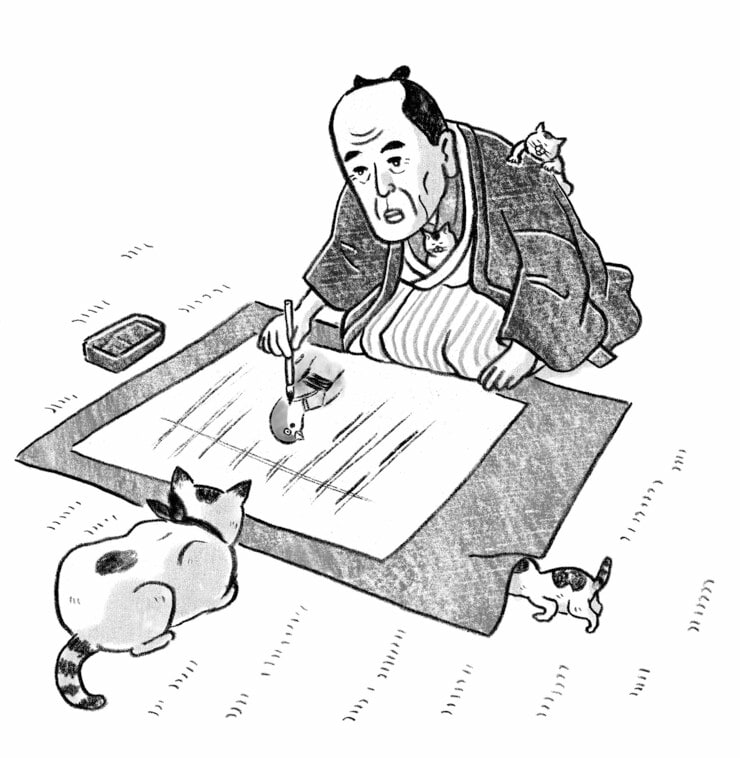

鋭い風刺とユーモアで江戸っ子たちを魅了した、べらんめえ口調の浮世絵師

限りなく広がるイマジネーションで、武者絵をはじめ、 役者絵、美人画、風景画など、幅広いジャンルを手掛けた浮世絵師・歌川国芳。「宵越しの銭は持たない」という生粋の江戸っ子で、 火事となれば危険を顧みず火消しを手伝った漢気の持ち主は、 幕府の厳しい出版統制に斬新な発想で対抗し、江戸庶民から喝采を浴びた。 幕末屈指の人気絵師の偉業に迫る。

1797年、歌川国芳(幼名・芳三郎)は江戸日本橋本銀町の京紺屋(染物屋)に生まれた(同じく歌川派の絵師で風景画で名を馳せた歌川広重も同年に誕生)。幼い頃から絵を描くことが好きで、7、8歳の頃から北尾重政の『絵本武者鞋』や北尾政美の『諸職画鑑』を模写し、人物描法を学んだという。

26歳

不遇時代に生涯のパトロンと出会う

そして、12歳の時に描いた鍾馗の図が、当時の人気絵師・初代歌川豊国の目に留まり、15歳で弟子になることを許された。若くしてキャリアをスタートした国芳だったが仕事はなかなか軌道に乗らず、23歳頃の作品『平知盛亡霊図』と『大山石尊良弁滝之図』が評判になるも、名声を得るまでには至らなかった。しかし、この不遇の時代に一筋の光明ともいえる梅屋鶴寿との邂逅があった。秣商で狂歌師の鶴寿は「国芳の気性を愛し、常に衣服を与え、包厨をも助けたり」(『浮世絵師歌川列伝』)だけではなく、作画のアドバイスにも及び、生涯にわたって多方面から国芳を支援し続けた人物だ。

31歳

『水滸伝』でついにブレイク、「武者絵の国芳」誕生

1827年、庶民の間で一大ブームだった物語『水滸伝』を錦絵(浮世絵)にするという企画が国芳のもとに舞い込む。そうして誕生した『通俗水滸伝豪傑百八人之一個』シリーズは大好評となり、国芳は31歳にしてようやく人気絵師の仲間入りを果たした。また、国芳が描く『水滸伝』に登場する豪傑たちの身体に彫られた刺青は、江戸庶民の間に彫物熱を高め、爆発的な刺青ブームを巻き起こした。そうした『水滸伝』の成功により、「武者絵の国芳」として、歴史・伝説などに登場する英雄や豪傑、合戦の場面を次々に描き、国芳は確固たる地位を築いてゆく。

35歳

西洋画の技法を取り入れる

一躍浮世絵界のスターダムにのし上がった国芳だが、それにあぐらをかくことなく、浮世絵以外にも狩野派や円山四条派などさまざまな画派を貪欲に学んだ。なかでも「西洋画は真の絵」(前同)と、西洋画や西洋の絵入新聞などを蒐集し、その画法の習得に努めた。

1831年、巷では葛飾北斎の『富嶽三十六景』、歌川広重の『東都名所』など風景画が売り出され、人気を博していた。そのブームの波に乗り、国芳も風景画を手がけるようになると、遠近法や陰影法を用い、西洋画的な視点の低い構図や独特な雲の形などを取り入れ、北斎や広重とは一線を画すエキゾチックな画風を確立した。しかし、この洋風の景色は江戸庶民には奇怪すぎたのか、期待していたほどの反応は得られなかったようだ。

47歳

逆境で再び名を馳せる

再び国芳旋風が巻き起こったのは、図らずも天保の改革で庶民たちの間に不満が高まった時だった。水野忠邦が断行した風俗の粛正により、それまで浮世絵の人気モチーフであった役者絵、芸者・遊女絵などが禁じられ、浮世絵出版界は大打撃を受けた。しかし、閉塞感漂う社会のなかで抑圧的な状況を打開しようとする時、躍動感あふれる表現が生まれることは昔も今と変わらず、国芳はこの窮地にウィットとユーモアに富んだ「狂画」(戯画、滑稽画、風刺画の総称)を打ち出し、江戸っ子たちを魅了したのだ。

最も話題になった風刺画に『源頼光公館土蜘作妖怪図』がある。この絵が忠邦の改革を批判した判じ物(人名や地名、言葉などを直接関係のない絵や文字で表し、そこに隠された意味を当てさせるようにしたもの)であるとの噂が江戸中に広がり、庶民から喝采を得たのだ。そのあまりの売れ行きに、取り調べを恐れた版元が絵を回収し、版木を処分するほどだったという。

また、役者や遊女は動物を擬人化して禁令をかわした。『流行猫の狂言づくし』の歌舞伎を演じる猫や、『里すゞめねぐらの仮宿』の着物姿の吉原のすずめなど、直接そのものの姿を描けなくとも、対象の「本質」を浮き彫りにした。国芳の奔放自在な筆の勢いは、禁令によってかき立てられた反骨精神と相まって冴えわたる一方だった。

57歳

浮世絵のワイドスクリーンを発明

天保年間後も国芳の奇抜なアイデアは止むことなく、浮世絵の画面構成に革新的な表現を考案した。従来の浮世絵にあった三枚一組の「三枚続」は、それぞれ独立して鑑賞できる一枚絵を三枚横に並べたものだったが、国芳は三枚を一つの「ワイドスクリーン」と捉えることで、ド迫力の浮世絵を生み出したのだ。

代表的なものに『宮本武蔵と巨鯨』があるが、三枚を画面いっぱいに使って描いた鯨と、それに立ち向かう鯨の背上の小さな武蔵との対比が、鯨の巨体と生命感を強調することに成功している。

また国芳の手腕は下絵を描き構想を練る本画だけではなく、客の面前で即興的に描く席画においても発揮された。

1853年、鶴寿が両国柳橋の料理屋河内屋にて開いた書画会では、国芳が畳三十畳ほどの紙に水滸伝の九紋龍史進を描き、着ていた浴衣を脱いで墨を含ませ、史進の足が踏みかける岩を描くと、見るものを感嘆させたという。

国芳は自由なイマジネーションで江戸っ子たちを魅了しただけではなく、その画業に魅せられて集まった弟子は70人以上にものぼる。国芳の没後も、その系譜は脈々と受け継がれ、江戸以降の新しい時代の絵にも多大なる影響を及ぼした。