伊藤若冲 1716 - 1800 享年85

花鳥画の極致から石造りの宗教表現、市場再建まで── “オタクじゃない”18世紀京都画壇の奇才の実像

写実の極致を追い求めて花鳥画の頂点を極めたその先に、石像による仏教群像の構想に取り組むなど、これまで創作活動に没頭する「引きこもりのオタク」として語られてきた伊藤若冲。 しかし、近年の研究により、地元の青物市場の再建に奔走する姿が明らかになり、その人物像は“行動する芸術家”として大きく刷新されつつある──

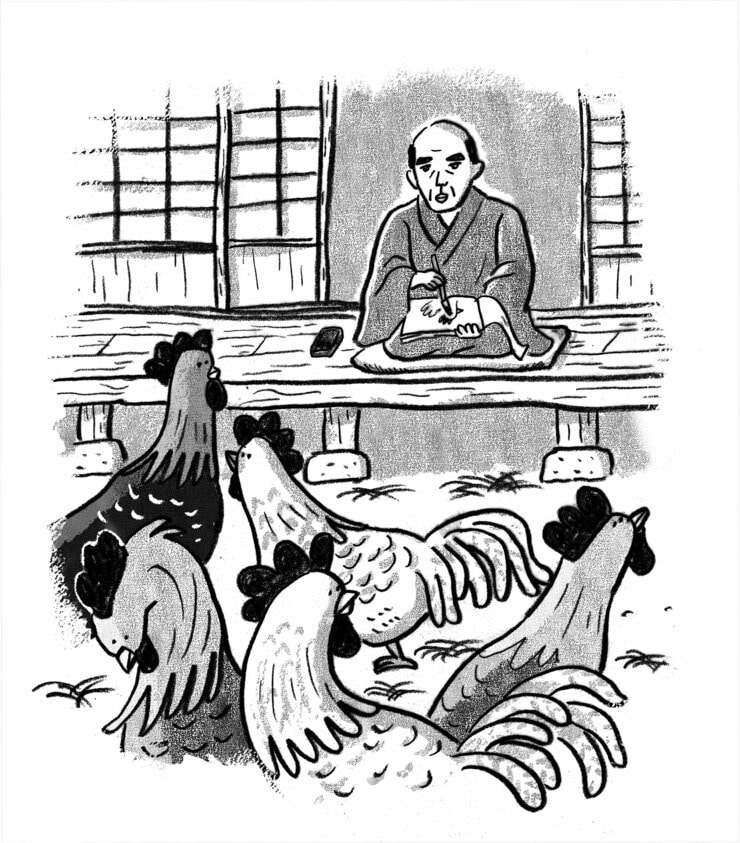

1716年、伊藤若冲は京都錦小路の青物問屋『桝屋』(野菜・果物を扱う商社)の長男として、裕福な町人の家に生まれた。23歳の時に父を亡くし家業を継いだため、若くして画家になったわけではない。だが、商いのかたわら、最初は狩野派に学び、さらには中国絵画の模写にのめり込んだが、徐々に“写された画”の背後にある実物への飢えが募っていった。やがて写生にたどり着いた若冲は、手始めに庭で数十羽のニワトリを飼い、対象を凝視する日々を送りはじめた。そうして、その姿かたちに宿る生命の気配を画面に定着させる術を身につけていった。

40歳

40歳で青物問屋主人から画家に転身

弟に家督を譲り、画業に専念する道を選んだ若冲にとって、精神的な支柱となったのが、相国寺の禅僧・大典顕常である。二人は深い親交を結び、大典は後に記した『藤景和画記』の中で、若冲の芸術観を象徴するような言葉に触れている。

「今の画家は、画技によって売れることばかり望み、技巧より先の段階にまで進む者はいない。私が他の画家と違うのは、この点だけなのだ」

若冲がいう「技巧より先」とは、おそらく、見たままを写し取るだけでは到達できない、内的な世界を視覚化する力、あるいは対象に潜む霊的な本質を摑みとる直観のことだろう。描くとは何か。見えるものと、見えないもの──そのあわいにこそ画家の真価が宿るのだと、若冲は信じていたのではないか。

55歳

完成までに約10年を要した大作を親友の寺に寄進

この信念のもと、若冲が約10年の歳月をかけて完成させたのが『動植綵絵』である。精緻な筆致で色鮮やかに描かれた30幅の花鳥画は、自然界の息吹をまるごと閉じ込めたかのような密度と美しさを湛えている。相国寺へと寄進されたこの連作は、現在では国宝にも指定され、「我が国の花鳥画の到達点のひとつ」と評されるほどだ。

『動植綵絵』と並び、一際異彩を放つ怪作に『鳥獣花木図屛風』がある。こちらはまったく異なる手法で構成された作品で、六曲一双の画面全体が、まるでタイルのような1センチ四方の格子で覆われており、それぞれのマス目に色彩が配され、鳥獣や植物の姿が立ち上がってくる。写実と装飾が高度に融合したこの作品は、現実を超えた“もうひとつの世界”を描こうとした若冲の野心が、最も大胆なかたちで表れたものといえる。

56歳

「引きこもりのオタク」は「気骨の男」だった

『動植綵絵』制作後、若冲の画業については、しばらく記録が途絶えている。しかし近年、『京都錦小路青物市場記録』という資料の研究が進んだことで、若冲が市場の再建に深く関わっていた事実が明らかになった。商売敵の策謀により営業停止を言い渡された錦市場の再開に向けて、町年寄として若冲が奔走した記録が詳細に記されていたのだ。これにより、長らく定着していた「引きこもりのオタク」という若冲像は、従来の人物像そのものが、今まさに再定義されつつある。

61歳

平面表現だけじゃない、若冲が生み出した石による仏教世界

伏見深草の石峰寺裏山にある『五百羅漢』は、若冲が60代の多くの時間を費やして完成へと導いた立体作品である。釈迦の一代記を石像で表現したこの群像は、若冲自身が構想を練り、石工に制作指示を与えて具現化させたものだ。画面上で生命を描き続けてきた若冲が、その創作の一環として選んだのは、平面を離れた”場”そのものの創出だった。ここには、信仰と創造が交差する地点がある。若冲の芸術は、技巧の極致で止まるのではなく、さらにその先の精神的実践へと歩みを進めていた──この作品は、その事実を何よりも静かに語りかけてくる。

73歳

人生最大のピンチも、旺盛な創作意欲ではね返す

1788年、京都を襲った天明の大火は、市街の大半を焼き尽くし、二条城をはじめとする歴史的建造物も被害を受けた。この大災害によって若冲の住居とアトリエも失われ、多くの作品が灰となった。生活は一変し、若冲は後家の妹とともに石峰寺門前へと移住することになる。この頃から、若冲は生活の糧として、より短時間で制作可能な水墨画を多く手掛けるようになる。もともと墨画に親しんではいたが、この時期に見られる作品には筆勢の冴えがあり、にじみやかすれ、余白の妙を活かした即興性が際立つ。そこには経済的事情に迫られた表現という側面と同時に、墨一色の世界に挑む新たな創作意欲も感じられる。そして、その創作意欲は晩年に至るまで衰えることがなかった。82歳の時には、巨大な象とクジラを対峙させた奇想の大作『象と鯨図屛風』を完成させている。

伊藤若冲の名が広く知られるようになったきっかけは、1970年に美術史家・辻惟雄氏が著した『奇想の系譜』にある。そこに火が灯され、2000年に京都国立博物館で開催された『没後200年 若冲』展によって、空前の「若冲ブーム」が巻き起こった。それを機に、江戸絵画全体への注目も集まり、「江戸絵画ブーム」へと波及していく。その中にあっても、写生を基盤に“内なる視覚”で画面を構成し、彩色と構図、具象と抽象を自在に行き来する若冲の作品群は、今もなお唯一無二の光を放っている。

【若冲の格言】

「 この画を後日しかるべきところに収め、私の絵の価値がわかる人を千年待つ」(『動植綵絵』について)