社会の活性化を念頭に、世界各地で語られた言葉を集める「活性家」アーティスト

探究の種を見つけるや否や、世界中どこにでも飛び回り、その先々で得た学びを世間に発信し、社会を活性化することが平井の「作品」だ。各現場で出会った人々の声や想いを雑誌媒体等で原稿として発表することもあれば、時にはイベントを企画することもある。2024年9月にもイタリア・ミラノにて、東日本大震災をテーマにした展覧会『Legacy3.11』を開催したばかりだ。「伝えることが目的」の平井の探究と創造はいかにして生まれたか──

1975年、平井有太は東京都文京区に教育者の父・雷太の長男として誕生した。幼い頃から何をするにものんびりとした性格で、父は息子が学校の授業についていけるとは思えず、独自の教材(プリント)の開発に取り組んだ。それは、英・数・国の基礎科目を「自ら学ぶ教材システム」で、自分にできないことやできるようになるために必要なものを知り、問題解決能力を育む『らくだメソッド』として、その後様々な教育現場に導入される。「教えない教育」と4歳の頃から向き合った平井は、自分の意志で好きなことを見つけ、未知の世界に飛び込み対応する力を徐々に身につけていった。

10歳

ポップアートを見てアートに開眼する

小学校に入る頃には漫画に夢中で、自分でも描こうと試みるが、完成までの途方もない作業量を思い知り愕然とする。そんな時、アート好きの母が部屋に飾っていたロイ・リキテンスタインの絵葉書やポップアートの画集を見て、「これなら漫画より簡単そう」と思い、アンディ・ウォーホルの作品からは、「有名人の顔に色をつけることを評価してくれる世界がある」と感じ取った。さらに、中学の時に鑑賞した、ブルックリンを舞台に人種間の対立や差別を描いた映画『ドゥ・ザ・ライト・シング』と、テーマ曲を担当したヒップホップグループのパブリック・エナミーに強い衝撃を受ける。そうして、文化発信地としてのニューヨークへの憧憬を募らせた平井は、キース・ヘリングを輩出した美術大学SVAに入学し、現地に住むようになった。

21歳

NYで体感したヒップホップ文化の衝撃

ニューヨーク生活の中で、平井にとって最も大きな収穫は、ヒップホップ文化の核心に触れられたことだった。音楽の一ジャンルとしての側面だけではなく、70年代初頭、「リトル・ベトナム」(戦争で荒廃したような街を意味)と揶揄されるほど治安が悪かったブロンクス地区で、ラテン系移民と黒人達、つまり貧民層かつ被差別者らが無からつくり出した文化が、今も世界中の若者達を熱狂させている事実と、その力強いエネルギーに感銘を受けたのだ。ヒップホップを通して学んだ、「タフに躍動、同時に普遍的な表現は社会的弱者やマイノリティの中から生まれる」という原理は、以後の平井の活動指針に大きな影響を及ぼす。

25歳

直感に従って世界中を飛び回る『有太マン』

5年間の滞在を経て、2001年帰国直後、「9・11」が起こる。多くを学んだニューヨークに対し、自分にできることは何かを考えた平井は、日米間を行き来して、日本のカルチャー系雑誌でニューヨークの元気な姿を伝え、同時になぜ「9・11」が起きたかを問題提議する特集をつくった。それ以来、『有太マン』というペンネームで国内外を飛び回り、50誌を超える雑誌媒体等で執筆活動を展開するようになる。扱うテーマは幅広く、ストリートカルチャーから社会課題まで、人々を鼓舞するような力やより良い未来に繋がると信じる学びを「伝えることが目的」だ。ある時はヴェネチアにて欧州を代表する思想家アントニオ・ネグリ氏に、またある時はウルグアイにて“世界一貧しい大統領”

ホセ・ムヒカ氏にインタビューを敢行した。特に後者は何のツテもなく、アポなし突撃取材によるものである。このように、平井には「やるべき」と直感が働けば、あえて理屈抜きの道を優先して選ぶ性質がある。

36歳

縁もゆかりもない福島でたどり着いた新たな価値観

そうした平井の行動原理が顕著にあらわれたのが「3・11」だった。2011年3月11日に発生した東日本大震災に伴って生じた原発事故により、世界中から注視されることになった福島に同年夏頃から通い、唐突に事故の最前線に立たされた福島大学の研究者たちや住民の声を度々雑誌で紹介した。その翌年には、福島市内全ての田んぼや果樹園の含有放射性物質を測定する『土壌スクリーニング・プロジェクト』に参加するため単身赴任に踏み切る。約3年間過ごしながら市井の人々の苦労や努力を目の当たりにし、最終的には2015年の福島市議会議員選挙に出馬、落選。その間そこに住む方々の話を日々聞き続けたことで見えてきたものがあった。

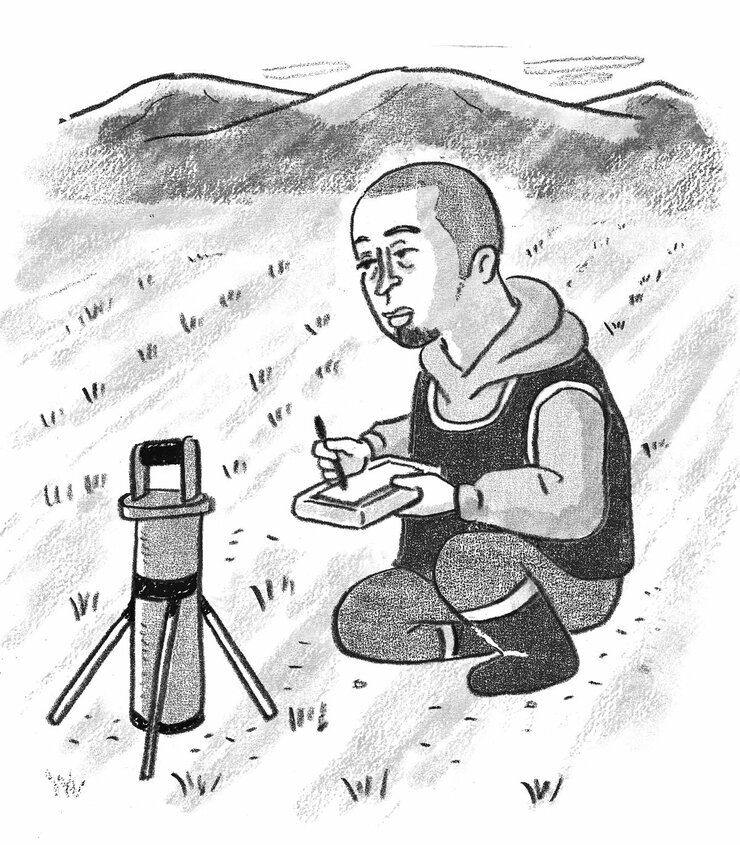

平井が体現するアートを形容する既存の言葉は存在しない。平井にとってのキャンバスは社会であり、そこに根源的な変化をもたらすことを作品とする。絵を描く画材にあたるものは「人の想い」であり、それを集めて残す取材等の行為を「ソーシャルスケープ」(「ランドスケープ/サウンドスケープ」を語源とした造語)と名付けた。それは、3・11以降の福島の住民たちの体験を可視化し、事故の忘却を阻止する手段にもなる。そして、「人々が語る言葉から社会の本当のかたちを削りだす」という平井の行為から見出されたのが、命を最優先に考える社会システム「ビオクラシー」(「生命主義」を意味する平井による造語)である。命よりも経済が重視される傾向が強いデモクラシーの先で、「微生物まで含めた生命にとってどうか」を基準に社会が機能する未来に想いを馳せる。

平井は社会に考えるきっかけを投入、つまり活性化し議論を生むことで、社会がより良い方向に向かうことを望む。

「一つ一つがどんなに小さくとも、あらゆる人々のその人だからできる行動の蓄積が、おのずと進むべき道を切り拓いてくれると信じつつ」。

【平井の格言】

「苦労して踏ん張った人たちの日常からこそ、私たちは多くを学べて未来を一緒に構築できる」