円空 1632 - 1695 享年64

諸国を巡り異彩を放つ神仏を彫り続けた謎多き江戸の修行僧

江戸時代初期、「生涯12万体」の仏像を彫ることを誓い、諸国を行脚した僧・円空。その足跡は北海道、東北、関東、中部、近畿地方などに及び、現在までに約5300体以上の「円空仏」が発見されている。どのようにしてそれだけの像を、何のために彫り続けたのだろうか──その旅路と残された逸話から円空の謎を見つめる。

1632年、円空は美濃国(現在の岐阜県)に生まれた。生涯で12万体の造像を発願し、諸国を遊行しながら神仏を彫り続けた円空だが、その生涯は不明な点が多い。特に前半生は謎に包まれており、一説には7歳の頃に長良川の洪水で母を亡くしたという。そして、円空が詠んだ和歌に「わが母の命に代わる袈裟なれや法のみかげは万代をへん」とあることから、母の供養のために仏門に入り、出家したとみられる。

32歳

諸国を行脚し、蝦夷の地で仏像を彫る

現存する最初期の像は円空32歳の作で、岐阜県の神明神社に伝わる『天照皇太神像』など3体である。円空による「円空仏」といえば、木そのものの素材感を活かした自由で荒削りな造形が特徴だが、この時はまだ表面を滑らかに仕上げ、かたちは伝統的な形式に倣った普通のものに過ぎなかった。

美濃国を拠点に諸国行脚の旅に出た円空は、35歳の時に弘前城下に滞在したが、弘前市立図書館所蔵の『弘前藩庁日記』には、藩命により弘前から追放された後、松前に渡ったことが記されている。そして、松前藩が置かれた渡島半島南部以外はアイヌ民族が生活する蝦夷地に、円空は40体ほどの像を残す。

38歳

思うがままの造形を探り、伝統から逸脱する

その3年後、円空は尾張名古屋の医王堂(鉈薬師)で諸像の制作にあたり、それまでの造形から劇的な変貌を遂げた。伝統に根ざした造像における規則性などにとらわれず、プリミティブな印象を色濃くし、要所で見られる渦巻きのような文様は、アイヌからの影響を想起させる。また、粗く大胆なノミ痕を残す円空特有のスタイルもこの頃に出現した。

とはいえ、円空は仏師である前に修験僧である。諸国を巡り民衆の五穀豊穣や無病息災を願って造仏しながら、時に山岳での厳しい修行を積んだ円空は40歳の時、奈良・法隆寺で法相宗(大乗仏教の一宗派)の血脈(師匠から弟子へ仏法が受け継がれること)を受けている。修行を実践し、深く仏教を学んだ円空だからこそ、各地で困窮する人たちに祈りの依代として寄り添う円空仏を生み出せたのかもしれない。そして、母の三十三回忌にあたる同年、円空は生誕地の羽島市上中町中の中観音堂に、母の鎮魂のために彫ったといわれる十一面観音像を残した。

43歳

あらゆる木々を神仏にする〝簡略化〟

円空には神仏像や和歌のほかに絵画も確認されている。1674年に志摩地方を訪れた円空は、同地に伝わる『大般若経』の修復作業を依頼され、見返し部分に180枚以上の『釈迦説法図』を描いた。釈迦如来を中心に、そのまわりを複数の菩薩や十六善神が配する同図を描くなかで、はじめこそそれぞれを緻密に描き込んでいたが、徐々に少ない線で表現し切るようになり、最終的には釈迦以外の姿すら描かないものも完成とした。そして、この絵を描くことで覚えた「簡略化」こそが、円空の彫刻に大きな影響を及ぼしたと故・長谷川公茂氏(円空学会二代目理事長)は指摘する。

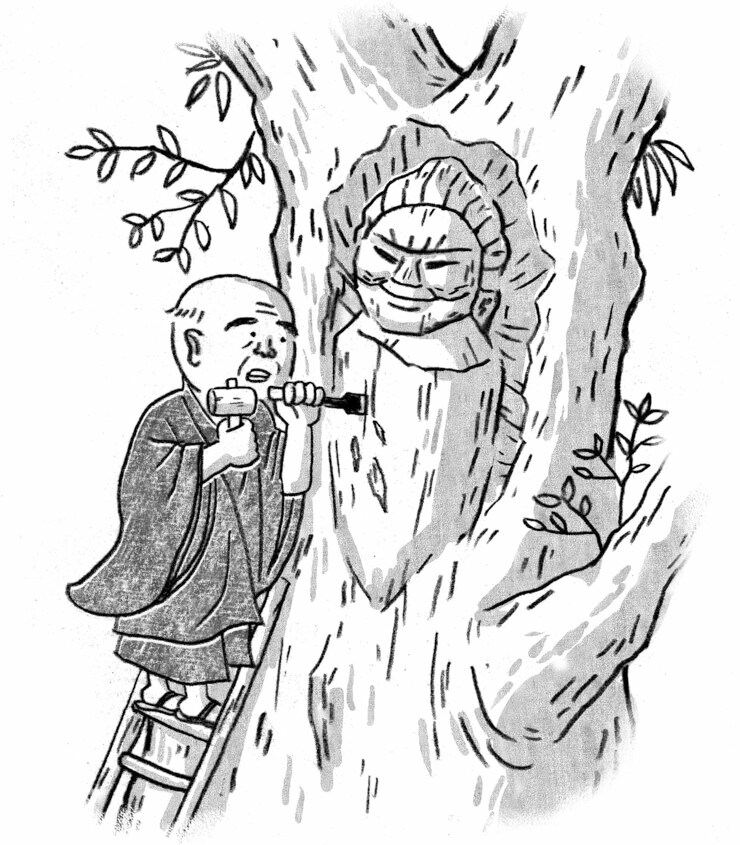

確かに以後の円空はさまざまなかたちの像を爆発的に生み出していく。他の仏師なら使わないようなコブやねじれがある木々も、むしろその特性を活かし、簡潔に刻みを入れ神仏をあらわした。なかでも、愛知県の荒子観音寺に残る『千面菩薩像』は簡略の極みだ。

1676年に円空が訪れた同寺は、現存する円空仏約5300体のうち、4分の1ほどを有する(国内最多)。円空はここで円空仏としては最大の3メートル超の仁王像を残している。そして、仁王像造像時に出た端材に最小限の刻みで顔と衣服を表現した『千面菩薩像』は、なんと1024体にも上る。その大半は指ほどのサイズで、本来なら捨てられるような木くずでさえ、円空の手にかかれば「木端仏」と化す。

岐阜県・千光寺に残る簡略化された像『三十三観音立像』には、円空仏が寺社に祀られるだけではなく、民衆の暮らしのなかにまで入り込んでいたことがうかがえる逸話がある。『三十三観音』と称されているが、現在は31体の像しか残されていないのは、近隣に病人がいると貸し出され、枕元に置いて回復を祈る習慣があり、そのまま戻ってこなかったためと伝わる。また、旅の道中、一宿一飯の恩義に与った際は、そのお礼として仏像を彫って渡したともいわれ、円空は自身の像がうやうやしく祀られるよりも、身近な存在として人々を慰めることを悦んだのではないだろうか。

59歳

悲願まであと少し、「10万体」達成か!?

1689年、旅の僧・円空は滋賀県の園城寺から天台宗最秘の血脈を受け、廃寺となっていた弥勒寺を再興させ、住職となった。そして、その翌年に彫った『今上皇帝立像』の背面に「当国万仏十マ仏作已」と墨書する。この意味は「全国で10万体の仏像をつくり終わった」という解釈がある。

64歳

母を失なった川のほとりで即神仏に

北海道から近畿地方まで諸国を行脚し続けた円空は64歳で亡くなった。その最期は母を失った長良川のほとりに穴を掘って入り、食を断ち念仏を唱え、即神仏入定を遂げたと伝えられている。しかし、入定の2日前、円空が弟子の円朝に血脈を授けたことが弥勒寺に遺っており、土中にいたはずの円空にそのようなことが可能だったのかという疑念も生じる。

冒頭で述べたように円空の生涯については謎が多く、わずかに残る伝承の記録などを手がかりに、研究者や愛好家の数だけ「おそらく」「かもしれない」という「円空」が存在する。図らずもそれは、円空が木々の一つひとつの形状を見極めてノミを振るい、それぞれに表情が異なる多数の円空仏を生み出したことに重なる。