第一話 デカダン芸者

隅田川沿いには、最近、和洋折衷の料理屋が増えて来た。

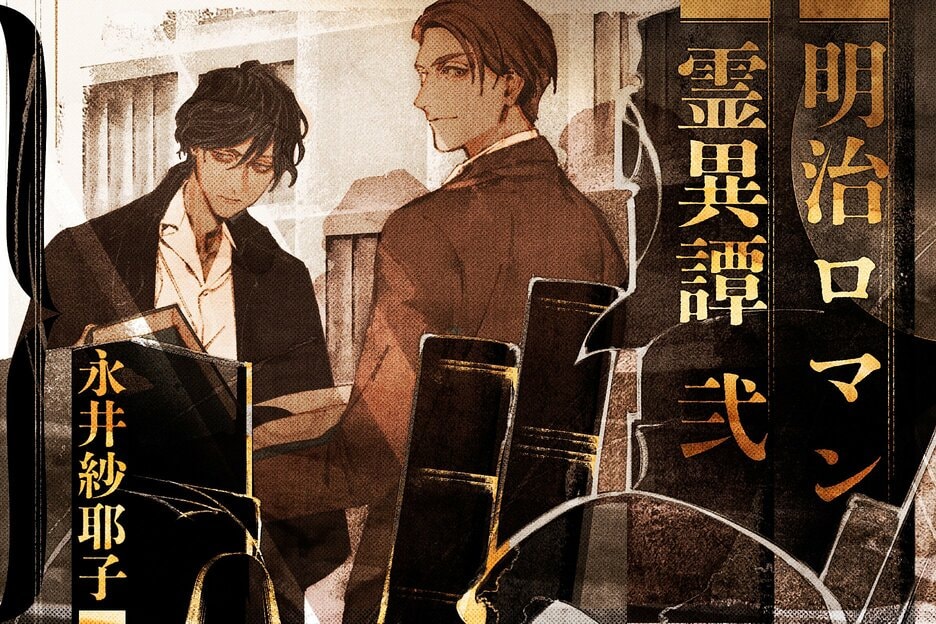

明治四十年の年明け間もない寒い夜、そんな店のカウンターに二人の若い男が座っている。一人は、開襟シャツの上に紬の着物を羽織り、その上に綿入れ、袴姿。もう一人は、やや草臥れた背広姿である。

袴姿の男の名は雲戸啓吾。帝大生。一緒にいる背広姿の男は、上条一馬といい、啓吾の大学の先輩で「毎報社」の新聞記者だ。啓吾は上条の元でアルバイトをしており、今日はその取材の帰り道であった。

「ま、飲め」

上条に勧められ、啓吾はアブサンという薬草入りの酒をひと口飲んで、顔を顰めた。

「何だ、苦手か」

上条の言葉に、啓吾は軽く頷いた。

「匂いがちょっと癖がありますね……ウイスキーの方が美味しいなあ」

「お前さん、連翹寺子爵家で世話になっているから、下手に舌が肥えたんだよ」

確かに、先日、ウイスキーをもらったのは、連翹寺家の台所だった。女中たちに「一口飲んでみな」と勧められた舶来の品で、芳醇な香りがした。ひと口だけだから酔うことはなかったが、あれを酔うほど飲めと言われたら、さぞや幸せだろうと思ったほどだ。

「アブサンはウイスキーと同じ蒸留酒だけど、安いからな。悪酔いする」

上条は、自らもちびちびと飲んで眉を寄せる。それならいつもの安居酒屋に行けばいいのに……とも思うのだが、

「流行りは押さえておかないと」

というのが上条の考えらしい。

昨今では文壇の作家たちが、この辺りの料理屋に夜ごと集っているという。文学論を戦わせながら、煙草と酒と音楽と……その退廃的な雰囲気が、この町の魅力だと言われているらしい。退廃は、流行りのフランス語で「デカダン」というそうな。

「ま、あの連中がデカダンだかデメキンだかを気取ったところで、飲み終わったら吉原あたりをひやかすか、浅草芸者と飲み直すか、六区で遊ぶか……やってることは江戸の頃から同じなんだろうけどな」

元も子もないことを言う。

そう言いながら上条は、先ほどからちらりちらりと辺りを見回している。

「誰か、捜しているんですか」

啓吾が問うと、上条は、ああ、と言ってから暫く黙って腕を組む。

「……お前はさ、例のネタをどうやって捜しているんだ」

「例の……って、ああ、怪異の話ですか」

啓吾は、新聞社での雑用のアルバイトと共に新聞の隙間に、ちょっとした幽霊話を書かせてもらっている。

「その色々と……」

啓吾には、霊のようなものが「視える」。そして時にはその霊の記憶や、伝えたいことも聞こえる。それを記事にしている。

しかし、文明開化の時代、幽霊と話をしたなどと話せば、時代に取り残され、妄想に取り憑かれているなどと言われかねない。

「ほら、連翹寺家の若様がその手の研究をしているので」

啓吾が書生をしている連翹寺子爵家の次男、正周は、幽霊を「視たい」けれども「視えない」。そのため、自ら大学で怪異を書いた古典文学などの研究をした後、英国まで留学して「心霊研究」にまで手を出している。

「ああ、今流行りの高等遊民の」

上条はやや嫌味を込めて言う。連翹寺子爵家は長男の妻の家が実業家でもあり、資産はある。次男の正周は、働かずして暮らしていけるので、金にならない研究に興じている。

「じゃあ、あの話のネタ元は若様か」

いや、違う。啓吾が視た話がネタ元だ。若様はむしろ、啓吾の話を研究のネタにしているのだ。しかしそうは言えず、

「ええまあ」

と、曖昧に答えてから、はたと、

「でも、僕が書いているので、原稿料は僕に下さいよ」

と、慌てて取り繕う。

「いや、別にそういうことじゃなくて。というと、若様はその手の話に詳しいんだな」

「詳しいことは詳しいですけど。上条さんがその手の話に興味があるとは知らなかったな」

上条は生粋の江戸っ子であるが、文明開化に順応し、現実的に取材をする新聞記者である……と、これまでも言っていた。啓吾の書く霊異については、面白がりはするが、一欠片も信じていない。

「まあ、少しはな」

上条は、よし、と一つ声を出し、ぐいっと小さなグラスの中のアブサンを飲み干した。

「ちょっと、若様に取材をさせてもらいたい」

「何の取材ですか」

「幽霊が視えるとか、そういう類の話だよ。面白そうだろう」

上条は、ははは、と笑いながら金を二人分置くと店のドアを開ける。啓吾もその後に続いて出ると、隅田川からの風が吹きつけて、ぶるる、と身を縮めた。

一月半ば過ぎということもあり、啓吾は襟巻をぐるぐると首に巻き付けて、先を歩く上条の後をついて行く。辺りはすっかり暗くなっており、店からこぼれる灯りだけが、ぼんやりと漏れている。

その川沿いの道を、夜遊びをしに来た旦那やら芸者が、寒さを忘れた様子で歩いて行く。そうして何人かとすれ違った時、ふと、上条は足を止めて振り返った。啓吾もそちらを見ると、こちらを見ている芸者姿の女がいた。知り合いかな、と思ったのだが、人違いだったのか。女の方は遠ざかる上条を見ているのだが、上条はつれない。

「色男は大変ですね。芸者さんがじっと見てましたよ」

揶揄うように言ったが、上条はさて、と首を傾げる。

「さあ、人違いじゃないか」

啓吾も振り返ったが、先ほどの芸者の姿は既になかった。

*

啓吾は外套の襟を立て、左右を見回す。その背後には、連翹寺子爵家の重厚な門があった。

啓吾はこの敷地内にある寮、鳳雛寮に住んでいる。連翹寺家の「書生」という立場であり、この家の子爵をはじめ女中たちからは「若様のお世話係」と目されている。

この日は、その若様を訪ねて、上条一馬がやって来ることになっていた。しかも、若様が得意な「幽霊」の話を聞きたいという。そのことを伝えると、若様こと連翹寺正周は小躍りして喜んだ。

「上条さんのような記者も、私の研究に関心を示してくれるとは」

かくして、怪しげな人形や古文書の類をテーブルに並べて手ぐすねを引いて待ちわびている。恐らく上条が知りたいのはもっと手前の、軽めの幽霊話程度ではなかろうかと思うのだが……と言ったところで聞きはしない。仕方なく、啓吾は門前まで上条を迎えに出ていた。

通りを見ていると、向こうから上条が歩いて来る。お、来た来た、と手を振ろうとした時、上条の後ろに花柄小紋の着物に黒い天鵞絨の羽織姿の女がいる。束髪を結っているが、少し化粧が濃い。花柳界の女のようである。

女連れとは聞いていなかった。しかし、初めて訪ねる家に女性を伴って来るとは、上条らしくない……と思って見ていると、上条が啓吾に気付いて手を挙げた。

「おお、雲戸」

啓吾は上条に頭を下げてから、その後ろにいる女にも会釈をする。すると女は、やや驚いたように目を見開き、楚々とした所作で頭を下げる。

「上条さん、御一人だと聞いていたので……」

「ああ、そうだよ。他に誰か来るって、会社から報せでも来たか」

その答えを聞いて、啓吾は、ん、と声を呑み、女の姿を見る。

曇天の中では姿がはっきりとしているが、雲の切れ間から少し光が覗くと、仄かに女の影が揺らめいた。

これは実体ではないのだ、と気付き、啓吾はさり気なく女から目を逸らして微笑む。

「いえ……さ、どうぞ、こちらへ」

上条を屋敷に案内すると、当たり前のように女もついてくる。

視たところそこまで悪いものではなさそうに思えるが、果たしてどうだろう。そもそもこの女が、死霊か生霊かも定かではない。

正周の部屋は、元は旗本屋敷の本館と、裏手にある洋館の間にある渡り廊下の途中にある。蔵を改装して、天井までの書庫がある部屋である。啓吾が上条を伴っていくと、部屋の前で正周が待ちわびていた。

「上条さんいらっしゃい。お久しぶりです」

やはり正周の目には上条しか映っていない。ということは、やはりこの女は啓吾にしか見えていないのだ。正周が上条に歩み寄り、「どうぞこちらへ」とソファに案内すると、女の姿は少しだけ揺らめいて薄くなるが、消え去ることはない。

啓吾はほっと息をつく。

正周は怪異や霊異に関心があり、心霊研究までしているのだが、一度もその姿を見たことがない。その理由は、正周自身が「祓う力」を持っていることが原因らしい。

これまでにも、黒い霧のようになって人力車の車夫に取り憑いた邪念の塊を一瞬で散らし、昨年は悪霊化しかけた少女の霊を吹き飛ばした。しかも当人は無自覚である。

一方で、さほど悪さをしない霊については、正周の傍で姿こそ薄くなったりするものの、消し飛ぶことはないと、啓吾もこれまでの経験で分かっている。

つまり、この花柳界の女と思しき霊は、悪霊の類ではないらしい。それにしても、どういう経緯で上条に憑いたのか。或いは、上条が正周に会いたいと言い出したのは、これが原因かもしれない。

啓吾としては早々に本題に入りたいところだが、正周は久々に自室の蒐集を見せたくてならないらしい。

「これ、御覧になりますか」

などと、また怪しげな人形やら、書物やらを広げている。上条はというと、やはり記者という仕事柄、奇妙なものには興味津々だ。

その傍らで女の霊は、部屋を好き勝手に歩き回っている。そして、テーブルに置かれたクッキーに目を向けた。今朝、この家の女中が焼いたばかりで、バターの香りがしている。それを目を閉じて嗅いでいた女は、啓吾の傍らに来てついと腕を引く。

「これ、美味しそうだね」

こんな昼日中、しかも、祓う力のある正周の部屋で、腕を掴めるとはなかなか珍しい霊だ。が、驚かぬふりをして一つ咳払いをした。

「御二人とも、お茶を」

すると、ああ、と二人は振り返る。上条と正周はテーブルをはさんで二人掛けのソファで向かい合う。啓吾は、一人掛けのソファに腰かけた。女は当たり前のように上条の隣に腰かけると、クッキーを指さした。

「食べてみたいんだけど」

すっかり、啓吾とは話が出来ると分かっているらしい。「ねえ」と、言い募られ、啓吾はティーソーサーにクッキーを一枚載せ、女に差し出した。女はそれに手を伸ばすが、掴んで持ち上げはしない。しかし、啓吾の目にはクッキーを持った女の姿が視えている。そして、「美味しい」と喜んでいる。啓吾が残っているクッキーを食べてみると、見事なまでに味がしない。別の一つを食べてみると、バターの香りのする美味しいクッキーだった。霊が食べると、形は残っていても味はなくなるらしい。

目の前ではずっと正周が、最近の英国での心霊研究やら、交霊術について話をしている。上条も訪問の本題を忘れて面白がっているのだが、そろそろ切り上げないと、正周の一人講義が夜までかかりそうだ。

「それで上条さん、今日は何か話があったんじゃないですか」

啓吾が切り出すと、上条は頷き、改めて座り直す。

「いや……俺が思っている以上に、こういう類の研究が、日本のみならず英国でも広がっているのだと知って……ちょっと安心した。俺がおかしくなったのかと、不安だったんだ」

正周は身を乗り出す。

「というと、上条さんは何か、霊異に遭ったんですね。どんなことがありましたか」

上条は自らを落ち着けるように、ゆっくりと紅茶を飲んでから、ふうっと吐息した。

「先日、実はある記事を書いたんですが」

そう言って上条が正周に示して見せたのは、毎報新聞で一週間程前に出た新聞の一面である。

「馳島宗十郎議員の汚職の件ですか」

「はい。台湾の製糖会社に絡んだ一件でして」

台湾にある製糖会社の利権を巡り、日本のさる商社が、取引の優遇を求めて馳島に多額の賄賂を渡したという一件であった。

「実は、俺がとある筋から帳簿の写しを手に入れたことで、記事にもなったし、警察の捜査が始まっているんです」

上条の話に正周は、ほう、と嘆息する。

「馳島先生は、私も以前、会ったことがあるけれど……大層、居丈高な人でしたね。父や兄にも金の話を持ち掛けたようですが、却って父の怒りを買って、以来、当家には出入り禁止です」

「その帳簿の写しをくれたのは、小鈴という浅草公園芸者なのです」

その言葉に啓吾はちらりと女の霊を見やる。女は先ほどまでクッキーを食べていた様子とは違い、神妙な顔で上条の方を向いて座っている。

浅草寺辺りは、江戸の昔は吉原もあり、浅草花柳界が栄えていた。しかし明治に入ってから廃れていたのだが、二十年ほど前には浅草寺を中心に一帯が整備された。花柳界も再び盛り返し、広小路、猿若町、堀の芸者衆をして「浅草公園芸者」と呼ぶ。新橋や柳橋よりも気さくな風情が人気であった。

「馳島は、あの界隈で飲み歩くことが多かったこともあって、調べていたんです」

馳島は、北陸の出で紡績などの事業に携わっていたのだが、五年ほど前に議員となった。実業家の頃から浅草から吉原あたりによく出入りして、とっかえひっかえ遊び歩くと悪名高かった。

「遊女にせよ、芸者にせよ、お座敷で見たことを外に漏らすのは御法度。それでも悪名が漏れて来るというのは、なかなか性質が悪いということで」

昨今も界隈に出入りしていたことは知られており、馳島の裏金の隠し場所もその辺りにあるのではないかと思っていたのだが、なかなか尻尾が掴めない。

そんな二年前の暮れのこと。その日も馳島のことを探って一日中歩き回っていた。疲れて蕎麦屋に入ると、見知らぬ男から、

「馳島のことを知りたいのなら、この先の路地裏まで来い」

と、声を掛けられた。嫌な予感はしたのだが、もしかして何か掴めるかもしれないと勇んで出向いた先にいたのは、強面の任侠風の男たちだった。五人がかりで路地裏に引きずり込まれて、強か殴られた。

「これ以上、先生の周りをうろうろするな」

恫喝された上に財布まで持っていかれるという惨憺たる有様であった。

あちこち痛むし、酔いは回るし、金はない。何とか浅草寺の境内までたどり着き、本堂の階段を昇り、賽銭箱の陰に倒れ込んだ。

朝になれば寒かろう。このままだと行き倒れて死ぬな……

そう思いながら賽銭箱の陰から参道を見ていると、縞紋の木綿着物に下駄という装いの女が、浅草の本堂に向かって手を合わせると、静かに舞いを始めた。小唄を口ずさみながら袖を翻して舞う様は、見ているだけで心が華やぐ美しさ。小唄が終わると、最後にぴたりと姿を作って止まる。

上条は痛む体を持ち上げて、思わず拍手をする。女は驚いて身を縮め、初めて上条に気付いたようだった。

「誰」

上条はのそりと立ち上がる。

「いやあ、勝手に見ていてすまない。今まで、芸者の踊りは、大抵、嫌なお偉方に付き添いながら座敷で見たことしかないから、うんざりしていたのだが、こうして見るといいなあ……上手いねえ」

幾らか年下に見えることもあり、気安い口調で話しかけると、女はくすくすと笑った。

「あたしも嫌な親父さんたちの前ばっかりで嫌になってたからね、観音様にでも見てもらおうと思っていたら……とんだ行き倒れに褒められたもんだわ。でも、お酒の席じゃなくて褒められると嬉しいね」

気さくな女だな、と思った。よく見ると、まだ二十歳にもならないような幼さもある。

「酔っ払ってるみたいだけど、こんなところで寝ていると、狐か狸に化かされるわ」

「なんだ、お前さん狐かい」

「ま、そんなところかしら。夜はこっそり、ここで舞いの稽古をしているから、また見かけたら声掛けて」

「ふつうは、お座敷に呼んでって言うんじゃないのか」

すると女は上条のことを上から下までじっくり見てから顔を顰める。

「無理させるのは、性に合わないの」

草臥れた背広で、人力車も頼めずに酔いどれている男が、お座敷に芸者を呼べるはずもない。格好のつかない有様である。

「それもそうさな」

「私は小鈴。出世したら呼んで欲しいけど、今はともかく、目を覚まして帰った方が良さそうよ。凍え死ぬから」

ははは、と明るく笑われ、先ほどまでのくさくさした気分が晴れた。上条が立ち上がると、小鈴は手を差し伸べてから、驚いた様子で目を見開いた。

「怪我しているじゃないさ。もしかして、悪戯した狸かしら」

「おう……まあな」

すると小鈴は、「ここで待ってて」と言うと、そのまま走り去っていった。

それこそ、狐に化かされたのかと思ったが、目を覚ますと交番の板の間で毛布にくるまっていた。

「通りすがりの人が、行き倒れがいるって知らせてくれたけど……」

巡査は、やれやれと面倒そうに吐息した。

命の恩人となった小鈴には、遠からず礼をしなければ……と思いつつも、多忙に紛れてなかなか浅草公園の見番に尋ねに行くこともできずにいた。

昨年の春先のこと、浅草の繁華街である六区の辺りを黄昏時に歩いていると、日本髪に黒留袖といった芸者然とした装いの女とすれ違った。

「あら、先だっての行き倒れ狸さん」

と、足を止めて声を掛けられた。小鈴だった。

「先日の御礼に一杯どうだい」

「いいわね」

と、気さくに応じ、川沿いの中途半端に洋風を気取った居酒屋で酒を酌み交わすことになった。古びた木のテーブルだが、出て来るものはぬる燗と、干物と煮豆という、しゃれっ気のないつまみが並んだ。

「デカダン酒場になりそこなったってところかな」

上条が苦笑すると、小鈴も笑う。

「こんな風に、なりゆきで飲んだりするのも、デカダンでいいわね」

「よく知っているなあ。どういう意味かは分かるのかい」

「フランス語で『退廃』だっけ。流行りも知らなきゃ、芸者だってやってけないわ」

小鈴は「それなりに売れっ子なんだから」と、威張ってみせた。

小鈴は元々、孤児だったという。それを置屋の女将に拾われて、今日まで来たらしい。

「恩もあるけど……色々ね」

と、言い淀み、気分を切り替えるように、上条に問う。

「そんなことより、上条さんも浮かない顔だけど」

問われて上条は、ううんと唸り、頭を掻いた。

「ちょいとね……あ、この辺りでよく飲んでいるらしい馳島って代議士を知っているか」

「馳島って政治家の先生でしょう」

「そいつのことを調べていてね」

「偉い先生のことをそいつだなんて」

「偉いったって、間違っていたら、間違っているって言うのが記者の仕事だよ。お江戸の時分じゃなかったろうが、ありがたくも文明開化。民がお上に物申すのが、デモクラシーさ」

小鈴は、まあ、と言ってから、ふと、真顔になった。

「流行りばっかり追ってちゃダメね。デカダンよりも、デモクラシーを知らなくちゃ、あたし」

隅田川の川っぺりの安居酒屋で、芸者相手にデモクラシーを語るあたり、自分の無粋も極まったな、と思ったが、それが存外、楽しくもあった。

「それで、その馳島先生がどうしたのさ」

「馳島は、金に汚くてね。民意じゃなくて私欲で動く。賄賂の金がどこにどう流れているのか……辿っていると、どうやら浅草界隈に妾宅でもあるのか、しばしば通っているらしいんだがどうにも尻尾が掴めない」

小鈴は興味なさそうに、ふうん、と浅く頷いた。そして、遠慮なく手酌で猪口に酒を注ぎ、くいっと飲み干すとにやりと笑った。

「これからお座敷があるからさ。ここで失礼するけれど、また、話を聞かせてよ」

そう言うと、自分の分をきっちり置いて、ついと立ち上がってから、カラコロと下駄を鳴らして出て行った。

「粋だねえ」

色気のある間柄とは程遠く、気さくな古い友人と飲んだような気がした。

それからも、上条は他の仕事の合間に馳島の周囲を洗っていた。しかし、裏金の隠し場所などの話は出て来ない。お抱えの車夫に話を聞こうとしていたところ、その男の行方が分からなくなった。聞くと、馳島の地元の北陸に送られたという。

「ただ北陸に行かされただけならいいが、そこから先も行方知れず。下手をすると殺されているかもしれない」

そんな不穏な噂も聞こえ始め、「調べたところで、不発に終わりそうだ。他紙は諦めたらしいぞ」と、上司からも言われていた。

収穫のないまま年を越し、三が日を過ぎた浅草寺を通りかかった。本堂の扉は閉ざしてあったが、初詣もしていない。上条はポケットの小銭を探る。ようやくつかんだ一銭を賽銭箱に投げ入れて手を合わせた。

「信心深い性質でもねえが、御利益くれや」

凡そ不届きな願いもあったものだと自嘲していると、

「あら、上条さん」

と、聞き覚えのある声に隣を見ると、小鈴が立っていた。小粋な縞紋に、黒の天鵞絨の羽織を着ている。

「おお、小鈴」

すると小鈴は首を傾げて微笑む。

「心願成就ってあるのね」

辺りを見回してから一歩上条に近寄り、すっと耳元に顔を寄せた。

「本堂裏の影向堂の脇に一言不動があるの。その小さいお堂の扉の中に、渡したいものを隠してあるから」

え、と問い返すと、悪戯めいた笑みで肩をすくめる。

「私が立ち去って、たっぷり十を数えてからにして。そのまま知らないふりでいて」

小鈴が何を渡そうとしているのかは分からない。上条は言われるままにたっぷり十を数えて振り返ると、小鈴の姿はなくなっていた。言われるままに本堂の裏手に向かうと、影向堂の脇、灯明の灯りが微かに揺れるところに小さな木造のお堂がある。近づいて格子の扉をそっと開けて中を覗くと、憤怒の顔の不動明王の傍らに、紫色の風呂敷包があった。それが何かは分からないが、とりあえず抱えて帰った。

神田の長屋まで帰り着き、灯りの下で風呂敷を開けてみると、分厚い帳面が入っていた。中を開くと並んでいるのは、社名と数字……ところどころ乱れた文字であるが、十分に読み取れる。分からないまま帳面を捲って行くうちに、その手が早まる。

「馳島の裏帳簿……」