第三話 ハイカラ電話

*

薄暮の大手町は、仕事を終えた背広姿の男たちが忙しなく行き交っていた。

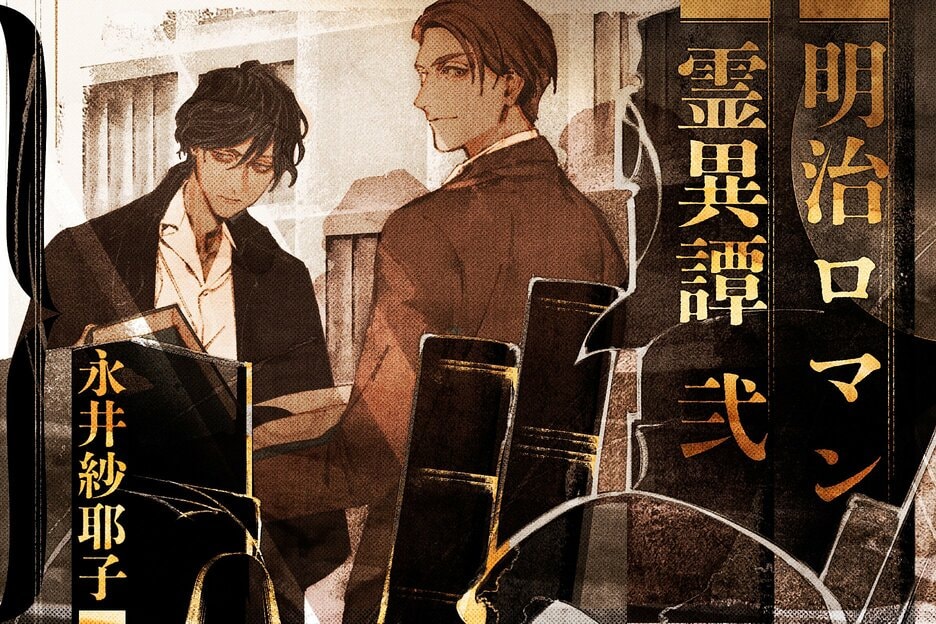

少し派手な縞模様の背広に帽子を被った正周と、その隣で開襟シャツに絣着物に袴という苦学生の啓吾。二人で並んで人々の波を眺めている。

正周の手には、あの三鈷剣を収めた桐箱を包んだ風呂敷包みがある。

「ここまで来て、こんなことを言うのも何ですが、お由紀さんしか視ていない生霊の顔をどうして僕らで探せるんです」

電話交換局からは、女性たちが退勤している。都会の職業婦人とあって、いずれも洒落た装いで、化粧も髪型も当世風だ。片やそれを眺めている場違いな二人は、さながら品定めでもしているようで、居心地が悪い。

「帰りましょう。見つけるのは無理ですよ」

正周も、うむ、と渋い顔をして踵を返しかけた。

しかしその時、桐箱からすーっと糸が伸びた。啓吾は、え、と声を上げ、正周の桐箱に目を凝らす。

「見えたかい」

正周が何度も問うので、啓吾は「静かにして下さい」と制した。かそけき糸は、話し声のような微かなゆらぎで消えそうに思えたのだ。

糸の先を目で辿る。すると、その糸は、たった今、交換局から出て来た一人の女性のもとに伸びているようだ。薄紅の小紋に藤色の羽織を着ている後ろ姿は、由紀と年の近い娘に見える。

「どの人だ」

「あの藤色の羽織……」

通りを挟んで、遠目にその顔を確かめようと歩いていた啓吾は、はたとそこで足を止める。

「あれ……凛さん」

正周もまた、目を凝らす。

「ほんとだ、凛さん……」

その顔は以前、足抜け禿の皐月として、祈り猫のお峰の記憶の中で視た。次に榊原写真館に残された写真の中で。それから、赤坂の富豪、永富祐太郎の娘、絹子の憑坐として。絹子の霊が去った後に、二人の前から姿を消していた、凛である。

啓吾は声を掛けることを躊躇った。いつもならば真っ先に駆けていくであろう正周も足を止めている。

「声、掛けないんですか」

正周は、うん、と頷いた。

「だって……楽しそうだから」

そうなのだ。

これまで、啓吾が知っている凛は、いつも悲痛な顔ばかりしていた。命すらぎりぎりの所に立ち、怒りと悲しみを糧に生きているようだった。それが今、同僚と思しき同世代の少女たちと共に、笑いながら歩いている。

どういう経緯で交換手として働くことになったのかは分からない。ただ今、啓吾と正周が声を掛けることで、彼女の居場所を奪うことになりかねない。そう思うと、一歩も動くことができないのだ。

「あの人なんじゃないかな」

正周の言葉に、啓吾もまた小さく頷く。

凛はかつて、写真家のもとで女中をしていた時に、奇妙な「笑う写真」を撮ったことがある。本人がそれを意図したわけではないのだが、呪いのようなことが出来てしまったことに、戸惑ってもいた。

今回もまた、電話という文明の利器を使って生霊を飛ばしているとするならば、納得がいく。

「あの人の腕の梵字の痣には、鬼が封じられていると、峯斎先生が言っていたことがありました」

易者である峯斎は、凛の持つ不思議な力をそう語ったことがある。

しかし今、こうして町を歩く姿は、普通の娘と変わらない。その凛の姿が道の先を曲がって見えなくなると、正周は反対側に踵を返す。啓吾もそれに続きながら、桐箱から伸びる細い糸が、夕日に透けて光るのを眺めながら、再び後ろを振り返る。

「また、会う気がします」

恐らく、この三鈷剣が持ち主のもとに帰りたがっている。その想いは、あの破崩坊の妄念よりも強いのだ。だからこそ、あの手この手で呼び寄せようとしている。そして、凛もまた、この三鈷剣の声に引っ張られるのだろう。

「しかし、そうなると不思議なのは君だよ」

屋敷への帰途、不意に正周が啓吾に問いかけた。

「何故、君まで電話を通して飛んできたんだい」

「まあ……その三鈷剣を拾ったのは僕なので。縁があるんじゃありませんか」

「あともう一つ不思議なことは、彼女が姿を見せたのは、電話が繋がっていた時ばかりではないよ」

確かに、由紀が霊を視たのは深夜であった。

「恐らく、電話はきっかけなんじゃないかと」

凛は電話が繋がったことをきっかけに、屋敷のことが気になっているのかもしれない。正周は、「なるほどねえ」と、それなりに納得をしたらしい。

啓吾は、常々、こうした霊にまつわる珍事に巻き込まれているものの、正しい法則などはよく分かっていない。巻き込まれながら、「恐らくこうだろう」という推測を重ねるしかないのだ。

だが、そこで一つの仮説を思いつく。

もしかしたら、誰も見ていないだけで、他の日にも凛は姿を見せているのかもしれない。

屋敷に戻った啓吾は、正周の書斎に泊まりこむことにした。

「私も、一緒に泊まり込もう」

正周はやる気満々であったが、もしかすると正周の存在が却って霊異を遠ざけることにもなりかねない。

「今日のところは僕に任せて下さい」

渋る正周には二階の寝室に引き取ってもらった。

夜、薄暗い正周の書斎で、啓吾は毛布を抱えてソファに座り込んだ。傍らに置いた三鈷剣の桐箱は、今は糸も見えないし、声も聞こえない。最初に姿を見せた老僧もいない。静かなものである。むしろ、三鈷剣ではない正周の蒐集物の方が、カタカタと微かな音を立てている。悪い物ではないのだが、何かしらの曰く付きの物ばかりだ。主以外が部屋に居座っていることが気になっているらしい。

「しょっちゅう出入りしているだろう」

誰というわけでもなく、物たちに声を掛けてみる。すると、次第に小さな音は鎮まっていった。

由紀が霊を視たのは深夜二時頃のこと。二時間近くあるのだが、眠ってしまっては見逃してしまう。起きていようとソファに座り、本を捲っているのだが、一日の疲れもあって、何度も船を漕いでいる。

とうとう、吸い込まれるように眠りが訪れた。

コンコンコンと、鎚を揮う音がする。一人の烏帽子を被った男が、目の前の木の塊を彫っている。それは次第に人の似姿となっていくのだが、髪は逆立ち、片目を瞑り、口には牙……ああ、不動明王だ。背に負う火焔もまた、男の手により彫られているようだ。

不動明王の目には、玉眼が入れられており、その手には三鈷剣と羂索が握られている。台座に乗せ終えて、男はゆっくりと、こちらを振り返る。

その顔は何処か見覚えがある気がした。姿かたちはおよそ今の世の人ではない。しかしその佇まいや眼差しが、谷中に住まう伯父、敬円に似ているように見えた。

よく見ると、不動明王像の傍らには、右腕を亡くした男が一人、項垂れて座っている。正に満身創痍といった様子で、古い甲冑を纏っていた。

二人は小さな御堂の中にいるようだった。

すると、さながら絵巻が巻かれるように、二人の姿は啓吾の視界から遠ざかっていく。代わって眼前に現れたのは、あの時の老僧だ。

「不動明王像は、一人の仏師が、鬼と呼ばれた男とその一族の鎮魂の為に彫り上げた。そして、山に祀ったのだ。その山はいつしか一族の里となったのだが、やがて彼らの稀なる力を秘する為に、隠れ里となった」

その話は、さながら破崩坊の言う「隠れ里」に似ていた。

「では、あの三鈷剣はその像が持っていたものなのですか」

啓吾が問うと、老僧は頷いた。

「隠れ里は焼かれ、不動明王像は叩き壊された。三鈷剣と、崩れた顔からこぼれた玉眼は、拙僧が拾った。そして玉眼はあの子の護りとしたのだ」

そう言って僧侶は自らの右手首を指さした。そこには梵字がじわりと浮かび上がる。

「あの子というのは……凛ですか」

「あの子は里の子。故に、あの子に剣を返してほしい」

そこまで言って老僧は首を横に振る。

そもそもこの老僧は何者か。何故、凛を助けようとして、そして出来なかったのか。

「貴方は……誰ですか」

その問いには答えず、ふと視線を巡らせ、

「お~い、お~い」

と、遠くに呼びかける。

声に弾かれるように、啓吾は目を開けた。ソファで眠りに落ちていたらしい。

傍らにある桐箱から伸びる金色の糸が、部屋の外へ続いていた。啓吾は箱を手に取り、廊下に出る。

するとそこには、戸惑うように佇んでいる娘の姿があった。金色の糸はその手に絡んでいる。娘はゆっくりと振り返る。それはやはり、凛であった。

桐箱を持つ啓吾の傍らには、老僧が立っていた。凛は啓吾よりも先に老僧を見つけた。

「……おじじ様」

老僧は静かにゆっくりと頷いて凛に歩み寄り、優しくその手を握る。凛が涙を浮かべるとそのまま、霧のように姿を消した。凛は老僧を捜すように視線を巡らせ、初めて啓吾に気付いたようにこちらを見た。

「ここは……何処ですか」

「僕のこと、覚えていますか」

凛は今気が付いたのか、目を見開き、頷いた。

「貴方は今、生霊を飛ばしておられる」

すると戸惑ったように自らの手を見つめ、揺らぐ影のようであることに気付いたらしい。

「貴女に渡さねばならぬものがあり、先ほどの僧侶が呼び立てたようです。もしも目が覚めた時、このことを覚えていたら、本郷にある連翹寺子爵邸を訪ねて下さい」

凛は反芻するように、「連翹寺子爵邸」と呟き、深く頷くと同時にかき消えた。

電話室には誰もいない。

啓吾は手元の桐箱を見る。先ほどまで伸びた糸も消えている。やはりこの糸そのものが霊異であり、夜半に力を増すのだろう。そして、一度、ここに繋がることが出来た凛を、こうして夜な夜な呼び寄せていたのだ。

「……さて、覚えているかな」

啓吾は桐箱を手に、再び正周の書斎に戻る。

もう少しあの老僧の話を聞いておきたかったのだが、それから眠りに落ちても、夢で話を聞くことは出来ないまま、夜が明けた。