一月末、すずがも幼稚園で開催された百人一首大会で郁登は圧勝した。クラス対抗でくじら組を優勝に導き、個人でも一位の成績を収めた。上の句が読まれるあいだに郁登がどんどん札を取っていくため、対戦相手の中には「ずるだ」と言って泣き出す子が現れた。幼稚園の先生からも「もうちょっとよく聞いて取ろうね」と注意されたらしく、帰宅後、郁登は「俺はよく聞いて取ってた。ずるくない」とぷりぷりしていたが、鼻の穴は誇らしげに膨らんでいた。

二月に入り、最初に迎えたあまのはらかるた教室の日、郁登は天野の顔を見るなり「俺も競技かるたをやりたい」と訴えた。

「ちょっと、郁登っ」

息子がそんなことを考えていたとはまったく知らなかった希海は驚き、挨拶を促すのも忘れて、「郁登にはまだ難しいんじゃない?」と説得に入った。この教室で競技かるたを中心にやっているのは、小学二年生が二人と三年生が三人と聞いている。未就学児どころか一年生もいなかった。

「難しくない。できる。俺、幼稚園で優勝したし」

「そう、優勝したの。郁登くん、がんばってたものね。おめでとう」

出席簿のチェックやチケットの精算をしていた天野は老眼鏡を外し、郁登の手を両手で包んだ。先に教室に来ていた生徒や保護者たちも「すごーい」「よかったね」と言祝ぐ。咲千は幼稚園で知ったタイミングで希海にメッセージをくれたが、今も初めて聞いたような明るい表情で手を叩いていた。

「だから、俺――」

「郁登、先生にわがままを言わないの」

「わがままじゃないわよねえ」

天野は正座したまま仁王立ちの郁登を下から覗き込み、優しく微笑んだ。「うん」と郁登の頭が大きく前後に動いた。

「競技かるたは札を吹っ飛ばしてもいいんだよね? 俺、あれがやりたい」

ちらし取りでは相手より速く札を手で押さえるか、指で札のどこかに触れなければ取ったことにならない。だが、競技かるたには競技線と呼ばれる目には見えない枠があり、読まれた札の隣の札ごとその枠から押し出しても自分の取りになるという。あまのはらかるた教室に通い始めてからの二ヶ月間で、希海もその程度の知識は得ていた。決まり字が聞こえた瞬間に思いきり札を払い飛ばす。その迫力に郁登も惹かれたようだった。

「決まり字をもう少しちゃんと覚えてから案内するつもりだったんだけど、郁登くんがそう言うなら、今日からやりましょうか。今、ちょうど光太朗が家にいるから、あの子にアルバイトしてもらえばいいわ」

天野は襖を開け、「光太朗、ちょっと来てちょうだい」と廊下に向かって声を張り上げた。数分後、教室に現れたのは、左胸に〈HEIMEI〉の文字が刺繍された青いジャージ姿の男の子だった。

「なに? 呼んだ?」

「うちの孫です。はい、みなさんにご挨拶して」

「あ、えっと、天野光太朗です。中学一年生です」

天野の家族の気配を感じたことはあったが、顔を合わせるのは初めてだった。〈HEIMEI〉とは、ここから電車一本で通学できる中高一貫校の名門、平明学園のことだろう。小さな子どもと中年女性ばかりの空間に招かれ、光太朗は所在なげに身体を小さくしている。目鼻の小ぶりな素朴な顔立ちで、強くカールした癖っ毛が印象的だった。

「光太朗、この子に競技かるたを教えてあげて。今日が初めてなの」

「えっ、あっ」

視線を宙にさまよわせたのち、光太朗は「わかった」と頷いた。突然の依頼だったが、前にも同じようなことがあったのかもしれなかった。

「郁登くんの対戦相手は、希海さん、お願いね」

「私ですか?」

「家でもやるかもしれないし、郁登くんと一緒に覚えたほうがいいでしょう? 二人の横に光太朗がついて、ルールやマナーを逐一説明するから」

希海と郁登が家でちらし取りをしていることは天野にも話していた。希海は「だったら、私もチケットを――」と切り出したが、「いらないわよ。個人がやってる小さな教室なんて、臨機応変なのがいいところなんだから」と固辞された。本日ぶんの札のおさらいが終わると、希海と郁登はさっそく向かい合って正座した。今日は教室全体の参加者が少なく、競技かるた側には希海と郁登のほか、小学三年生同士が一組いるだけだった。

「光太朗くんは普段、天野先生とかるたをやってるの?」

「今はあまり。学校のかるた部に入ったので。僕はまだE級ですけど」

光太朗は遠慮がちに頷いた。無愛想ではないが、大人との距離感を持て余しているところに中学生らしさを感じる。今は開けっぴろげな郁登も、七年後には光太朗のような、感情を表に出さない少年になっているのだろうか。希海には想像がつかなかった。

「えっと、競技線の横の幅は八十七センチです。自分の腕などを使って測れるようにしておくと便利です。今日はこれを使います」

光太朗はメジャーで測った。

「まずは札を伏せて、二人でかき混ぜるようにシャッフルして、百枚の中からランダムに五十枚を選びます。この五十枚から、今度は五枚の束を一人五つずつ作って、それを自陣に並べていきます」

「郁登、自分の前に置くのは二十五枚だって」

まだ九九を知らず、「自陣」の意味もわからないだろう郁登に希海は通訳した。その後も光太朗の説明は続いた。自陣の縦は札三段ぶんだが、上段と中段、中段と下段のあいだには、一センチ、畳の目ひとつぶんを空けること。自陣と敵陣のあいだには、三センチの隙間を作ること。自陣の札は競技線の縦枠に寄せるように置くのがスタンダードであること。次々と耳に飛び込んでくる数字に希海はあやうく混乱しそうになった。郁登もついていくのに必死らしく、無言で手を動かしていた。

「二人はまだ定位置がないと思うので、今日は好きに札を並べてください」

「定位置?」

「自陣の札は、どれをどこに置くのかあらかじめ決めておくんです。それを頭と身体に覚え込ませれば、毎試合ごとに自陣の札を暗記する手間がかなり省けます。反射的に取りやすくもなります」

「なるほど……」

「あ、今日は好きに並べてくださいって言いましたけど、利き手の下段はやっぱり一番速く手が届くので、一字決まりとか自信のある札を置くといいです」

言われて希海は〈ひとはいさ〉と〈あらしふく〉、一字決まりの〈め〉の札である〈めぐりあひて〉を右下段に置いた。二十五枚中、ほぼ瞬時に決まり字がわかったのは、この三枚のみだった。あとはぼんやりした記憶を頼りに、なるべく左右均等になるよう札を並べた。「上段にたくさんあると、つい手が触れてお手つきになりやすいので、お薦めはしないです」という光太朗の助言に従い、上段は右も左も二枚ずつにした。郁登も光太朗からアドバイスをもらいながら、なんとか札を並べ終えた。

「この五十枚の札の位置を、試合前の十五分で暗記します」

暗記時間は声は出せないが、席を外すのは公式のルールでも認められているという。希海はテスト前夜の感覚で集中できたが、六歳児にはさすがに困難だったようだ。残り時間後半の郁登は立ったり座ったりを繰り返し、明らかに札を見ていなかった。希海がどうしても決まり字を思い出せない札は、自陣と敵陣を合わせて八枚。記憶に定着している札は郁登側に多い。郁登は自分の右下段にしっかり〈あはじしま〉を置いていた。その隣に〈ゆふされば〉もある。「勇助の〈ゆう〉だから、パパの札」と郁登が言っていた札だ。左の上段には、最近希海が好きな〈あしびきの〉があった。〈あしびきの やまどりのをの しだりをの ながながしよを ひとりかもねむ〉という歌で、決まり字の〈あし〉と下の句の始まりが〈あし〉は〈ながい〉の語呂合わせで覚えやすかったのと、〈の〉の音で刻まれるリズムが心地よく、家ではわりと取れていた。

「競技開始の二分前になったら素振りができます。敵陣にもちゃんと手を伸ばして、感覚を掴んでおくといいです。構えはこんな感じで、頭が自陣の競技線からはみ出さないように気をつけてください」

希海の身長は百六十センチちょうど。光太朗に教わった四つん這い気味の体勢でも、それほど無理なく敵陣の下段に手が届いた。一方の郁登は、希海の中段と下段は思い切って飛び込まないと厳しそうだった。

「はい、では、本日の試合を始めます」

天野の声がした。

「よろしくお願いします」

手を前について礼をする。対戦相手に頭を下げた次は、百人一首読み上げ専用機に。人が歌を読まない場合はスピーカーに似た機械を読手に見立て、挨拶することになっていた。

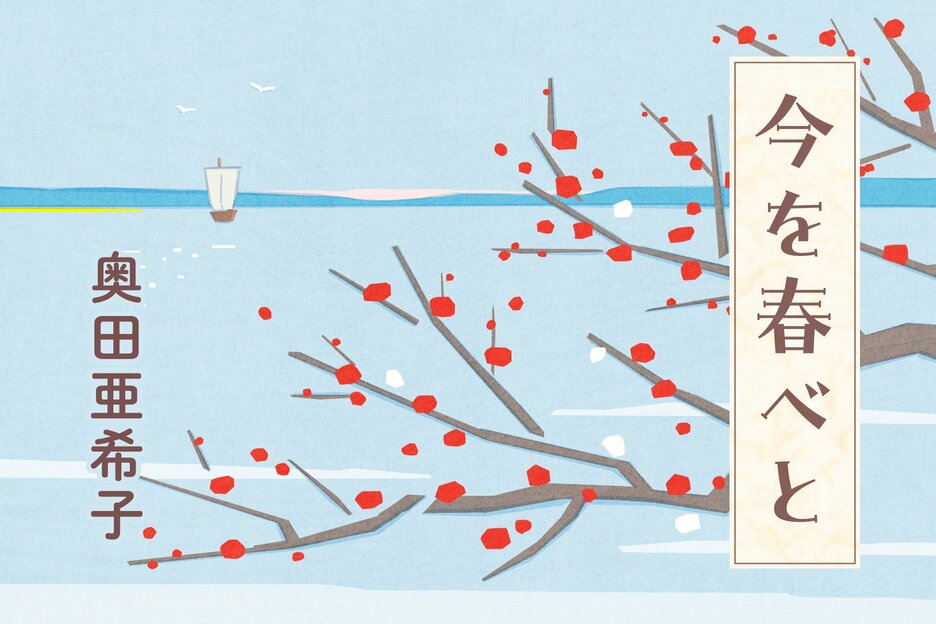

「〈なにわづに さくやこのはな ふゆごもり いまをはるべと さくやこのはな〉〈いまをはるべと さくやこのはな〉」

下の句を二回繰り返し、序歌が終わった。教室が静まり返った。

「〈いにしへの――〉」

聞いた瞬間に、わからないやつだ、と思った。場をざっと見渡したが、かすかでも記憶を刺激する札はない。百枚のうちここには五十枚しかないはずで、もしや〈いにしへの〉の札は使わなかったほうに入っているのだろうか。郁登も右手を宙に浮かせた姿勢で固まっている。「〈――ならのみやこの やへざくら〉」と上の句がすべて読まれた。「今のような場にない札は、空札と言います」と光太朗が言った。希海の推察は当たっていた。

「〈――けふここのへに にほひぬるかな〉」

下の句の余韻のあと、およそ三秒の間があり、

「〈あふことの――〉」

二首目に読まれたこの歌は知っていた。一度結ばれたために、その人の冷淡さや自分の情けなさを恨むようになってしまった、という恋愛の苦しみを詠ったものだ。天野の解説を聞いたとき、希海は勇助の前に交際していた恋人をとっさに想起し、彼の浮気を疑っていた時期のことを考えた。そのため、強く印象に残っていた歌だった。そうだ、〈うらみ〉という単語が下の句に入っていたはず。希海は敵陣の左中段に手を伸ばした。母親の動きに気づいたらしい郁登が追撃してきたが、希海が札に触れるほうが速かった。

「札が動いたときは陣を整える必要があるので、どちらかが手を挙げてください。読みを待ってもらいます。基本的には札を送る側か、そのとき手が空いているほうが挙げます。今回の場合はこちらですね」

光太朗が手の先で希海を指し示した。

「競技かるたはたくさん札を取った人ではなく、自陣の札を先にゼロにしたほうが勝ちです。なので、敵陣の札を抜いた場合は、自陣から一枚、札を送る必要があります。これを送り札といいます。送られた郁登くんは、自陣の好きな場所に札を置いてください」

「送るのはどの札でもいいの?」

「本当は戦略があるんですが、今日はどれでもいいです」

希海は郁登の得意な〈これやこの〉を選び、光太朗の指示どおり敵陣の真ん中に置いた。札を取られ、内心ふてくされているかもしれない郁登を取りなすためだった。家でちらし取りをするときも、札を取る動きで手加減はしないが、郁登の好きな札のいくつかはさりげなく彼の近くに並べている。勝負に負けても、試合の中に自慢できるポイントがあれば、郁登はそれなりに満足するのだ。また、自分と郁登の腕のリーチの差は大きい。送り札くらいは子どもに便宜を図ってもいいだろうと考えていた。

ともかく、これで自陣の札が一枚減った。ほうっ、と希海は息を吐いた。以降は一進一退の攻防が続いた。郁登陣の下段は希海が先に動き出しても、どうしても守られてしまう。決まり字の暗記では向こうに分があった。六歳児の脳は吸収が早い。希海には前日に覚えたはずの歌の一字目すら出てこないことが頻繁にあったが、郁登は一旦記憶した札をほとんど忘れない。そういう札を彼は確実に押さえた。今日は〈あはじしま〉も取られた。〈あしびきの〉はかろうじて希海が抜いた。〈めぐりあひて〉は守れたが、左上段に置いていた〈かささぎの〉には間に合わなかった。

終盤、〈もろともに〉が読まれた。希海が暗記時間の最後に上の句を思い出した札だった。自陣の左中段に置いたのは間違いなく、ただ、三枚並んでいるうちのどこかまでは閃かなかった。すると、なにかに導かれるように腕が伸び、指がその三枚をまとめて競技線の外に払った。指が札を弾くぱしっという小気味のいい音と、光太朗が漏らした「おっ」という声が聞こえた。

「希海さん、払ったのね」

天野が目を丸くして希海を見ていた。希海はよろよろと立ち上がり、壁まで飛んだ札の回収に向かった。今、自分のとった行動が信じられなかった。無意識と意識のちょうど中間が反応したような感覚だった。

「なんだか夢中で……」

「ほしいものを手で捕まえようとするのは人間の本能。始めたばかりのころは押さえ手になりがちなんだけど、よく動けてた。お見事でした」

希海は自分の右手に目を遣った。あの瞬間の爽快さがまだ指先に残っているような気がした。真夏に山の湧き水に手を浸したときのような、のぼせる寸前まで湯に浸かった風呂上がりに、氷をぎっしり入れた麦茶のグラスを掴んだときのような、単なる気持ちよさ以上の、身体の奥から新鮮なエネルギーが溢れ出すような感覚。希海はその後もあわよくば札を払おうとしたが、意識すればするほど腕は動かなくなり、郁登から四連取をくらった。

〈ゆふされば〉が読まれて郁登の陣がゼロになったとき、希海側にはまだ五枚の札があった。五枚負けだ。郁登は最後まで札を払えなかったが、結果に大喜びだった。「ありがとうございました」と礼をして、札がちゃんと五十枚あるか二人で確かめた。希海に悔しい気持ちはなかった。〈もろともに〉の札を払ったときのことが頭の中でリピート再生されていた。帰り道も翌日も翌々日も、希海はふとした拍子に右手を見つめた。

この手が、と思った。この手が札を遠くまで飛ばしたのだ。

(つづく)