四階建ての山形屋の建物を出ると、拡声器で叫ぶ声が一層大きく響く。群衆に流されないように、小柄な真弓を守る形で歩道の端を進む。

一九五二年(昭和二十七)四月二十八日、日本本土がサンフランシスコ講和条約の発効によって主権回復を果たした一方、沖縄を含む北緯二十九度以南は日本の施政権から切り離され、米軍占領下に取り残された。この日は「沖縄デー」と呼ばれるようになった。

東京でも返還を巡りデモが催されるようになったが、真弓は実家も通っていた短大も都心から外れており、全共闘のデモに参加することもなかったという。デモは縁遠いお祭りのようなものなのだろう。

「今年は大人しい方じゃないかな。俺が制服巡査だった頃はもっと激しかった」

「そうなの? まあ確かに、もう日本に返還されるんだから、盛り上がりようがないものね」

何気ない真弓の「返還」という言葉に、ざらりとした感触が走る。アメリカが主語であり、その善意で返してもらえた――そう突きつけられたような気がした。事実、沖縄の復帰は沖縄人の努力によって成し得たのでなく、日米両国の政治判断で頭越しに実現されたのだから。

考え過ぎだ。真弓はごく自然な感想を口にしただけに過ぎない。

「貴方は警備に出なくて大丈夫なの? そもそも金曜の平日に抜け出してきていいの?」

「玉城室長も今日は昼に財界主催の復帰祝賀会に出ていて、これじゃ仕事にならないから息抜きしてこいって言われた」

玉城は昔から、昼夜構わず飲み歩く豪傑タイプだ。管理職の書類仕事は「大体で問題ないさー」とうそぶいて街中に繰り出し、下の者が呆れた頃合いに誰も掴んでいない事件の端緒を引っ張ってくる。玉城の部下でそのおこぼれに与った者は数知れず、検挙に至っても「お前の手柄にしとけ」と花を持たせてくれる。真栄田を含めて慕う者は枚挙にいとまがないのはそのためだ。

「引っ越して三週間、荷ほどきも手伝わずほとんど家を空けていて悪かったし、今日はこのまま食事でも一緒にしよう」

琉球警察本部に帰任し、すぐに会議に出席してから三週間、任務に忙殺される真栄田の代わりに真弓が引っ越しの荷ほどきをしてくれていた。

「じゃあ、ビフテキがいい。沖縄のビフテキって東京のより全然美味しいもの」

真弓は丸く膨れ上がったお腹を、スイカのようにポンと叩く。

「分かった、せっかくだし高級な所にしよう」

米兵御用達の店を避けて、地元民でも比較的入りやすい店を探して入る。店によっては実質的に米兵御用達で沖縄人が入りづらい店もある。

「ステーキなんて脂っこいものを食べて大丈夫か? 飛行機に乗るんだし、あまり無理しない方がいいぞ」

「大丈夫よ、この子はいい子だから、悪阻もひどくなかったし」

通された席に座りながら、真弓はお腹を優しく撫でた。

「この子は生まれてきても、きっと夜泣きで寝不足にさせるようなことはないと思うの」

「何で分かるんだい?」

「警官の子ってそうらしいわよ。私もそうだったんだって」

真弓の父は、警視庁で定年間際の警部補で、三十数年間を所轄署一筋で歩んで来た人だ。真弓は大学時代のアルバイトで、高校受験の家庭教師として教えた生徒だった。授業後には真弓の父が、「うちは息子がいないから」と何度も酒に誘ってくれた。卒業後に沖縄で警察官になると伝えたときは、我がことのように喜んでくれた。

「私が赤ん坊だった頃にお父さん、池袋の警察署で強盗殺人事件の捜査もしていたらしいの。帝銀事件だっけ? そういう事件も起きて、毎晩帰りが遅かったんだって。でも私、夜泣きも全然しないし、父が何時に帰ってもまったく起きないから楽だったって」

「またお父さんにその辺りの話を聞いてきてくれよ。俺たちからしたら、伝説の領域だ」

「はいはい、私よりもお父さんの息子みたいなんだから」

義父は自分が沖縄人であっても差別しなかった。義父自身、青森の下北半島の寒村の出身で、東京に出てから訛りで随分と差別されたと聞いた。結婚を報告したとき、義父は「君なら娘を任せてもいいと思ったんだ」と喜んでくれた。

嬉しそうに笑う義父の横に視線を移したとき、義母の方が複雑な表情をしていたのが、今でも忘れられない。渡航にもパスポートの要るような地に娘を嫁がせることに、いい感情を抱いていないことは明らかだった。

客人としては温かくもてなしてくれただけに、その生々しい本心が一瞬でも剥き出しになったのは、少なからずショックではあった。

「お義母さんにもよろしくな。無理しないで、ゆっくりしてきてくれ」

「分かった。ま、お母さんの小言を久々に楽しんでくるわ」

ちょうどステーキ定食が二人前運ばれてきた。

「やっぱり沖縄のビフテキは、そこらの食堂でも違うわね。さすがアメリカ」

何気ない一言が、また突き刺さる。

時折、ほんのわずかな、しかし決定的な意識の差が、自分にだけ突きつけられる。

振り払うように、意識的に明るい声を出した。

「もうアメリカじゃなくなる。君がこちらに戻る頃には、パスポートは不要になっている」

「その方が楽でいいわ。きっと片手は赤ちゃんで埋まっているから」

真弓はそう言いながら、ステーキをナイフで切り刻み、子供のように嬉しそうに頬張る。

最初に出会った頃は、ほんの子供だと思っていた。彼女が高校受験に合格し、自分も沖縄に戻ることで交流は数年間途絶えた。それが警視庁に出向し、六年ぶりに真弓の父の招きで家を訪れたとき、はっと見違えるほど大人びた彼女に対し、教え子以上の感情を抱き、そして交際するまで時間はかからなかった。

きっと真弓には何も悪気はない。朗らかで屈託のない彼女に、出会った当初から好感を抱いていた。それは交際を始めて、そして結婚してからも変わらない。

「でもよかった。赤ちゃんもパスポートが必要だったら大変だったもの」

「そうだね。生まれてくる子は正真正銘、生まれたその日から日本人さ」

じゃあ、今の自分は何人なのだろう。日本人か、沖縄人か、はたまたアメリカ人か。

外に視線をやる。復帰条件見直しを訴えるシュプレヒコールを、通行人が一瞬立ち止まって聞くが、すぐに立ち去って行った。

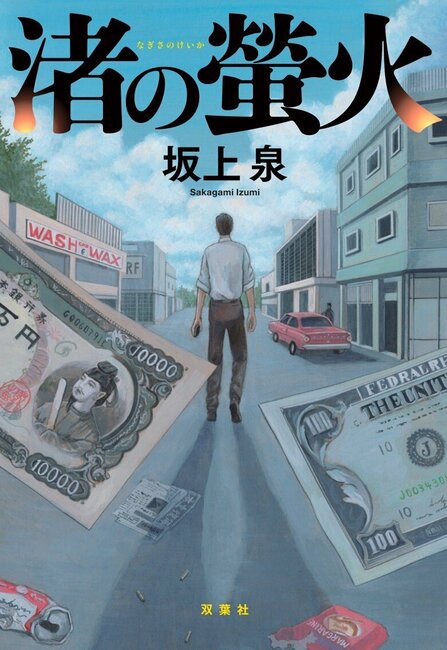

小説

渚の螢火

あらすじ

警視庁に出向していた琉球警察の真栄田太一警部補は本土復帰が5月15日に迫る1972年4月、那覇にある本部に帰任する。その直後、沖縄内に流通するドル札を回収していた銀行の現金輸送車は襲われ100万ドルが強奪される事件が起きる。真栄田は、琉球警察上層部から日米両政府に知られぬように事件解決を命じられるが……。注目の作家によるノンストップサスペンス!

渚の螢火(5/8)

関連記事

おすすめの試し読み