「喜屋武刑事部長、復帰対策は元々、警備部が仕切っている話です。人手が足りんなら、刑事部で無理する必要はないんじゃないですかね」

会議に参加している警備課長の翁長が手を挙げた。この場の最上級者である刑事部長に対して最低限の言葉遣いを選び、四角い顔の口元に笑みを浮かべながらも、黒縁眼鏡の奥の目は笑っていない。

そもそも、本土復帰に向けた特別警戒は、すでに警察庁の企画立案の下、警備部が主導している。そこで琉球警察が独自の企画立案をすべきだと、復帰を前に実績作りを急ぐ本部長と、本部長と同郷でその命を受けた刑事部長が、横槍のような形で刑事部に「対策室」を今月から一年の期限で設置した。警備部との折り合いは当然のごとく悪い。

「捜査は刑事でやって、その分、警備部さんには本来業務に専念してもらうというのが、本部長のお考えやさ」

「それなら、もう少し人員を割いてやってもいいんじゃないですかね」

翁長は鼻で笑う。刑事部内部の足並みの乱れを見透かしているようだ。

「ただでさえドル回収の警備に全人員を割いている。何かが起きたときに捜査一課ないし二課の班を投入する。それで十分やさ」

「刑事部さんがそれで良いというなら、こっちは構いませんがね。そこの東京帰りの優秀な捜査班長の実力拝見ですな」

好ましからざる視線を浴びせかけてくるのは、対岸の警備部の連中だけではない。会議室のこちら側に座る刑事部の幹部からも、突き刺すように睨まれているのを背中で感じる。

通貨偽造事犯を本来所管するのは刑事部捜査二課だ。その業務を実質的に「対策室」に移管したところ、捜査二課をはじめとする刑事部全体から「縄張り荒らしだ」と猛烈に突き上げられた。本部長と刑事部長が旗を振って立ち上げた新部署にわずか三人しかいないのは、喜屋武が彼らに安易に譲歩した結果だ。

着任時、喜屋武は「君には将来の良い箔になるぞ」と恩着せがましく言ってきたが、結果こちらが「刑事部長の腰巾着」と警備部どころか刑事部内部からも後ろ指を指される羽目になった。

「真栄田、警備部からもこのように激励のお声がかかっている。警本(警察本部)全体の期待がかかっとる。全力を尽くすように」

そんなことを知ってか知らずか、パイプ椅子にふんぞり返った喜屋武からは「警備部に余計な口実を与えるな」と言わんばかりに睨まれる。

「……分かりました。警察庁や警視庁の協力を得つつ、円滑な本土復帰を実現すべく、過去の偽造事犯の手口や偽造グループの動向について順次まとめて参ります」

言い終えて頭を下げると、真栄田の横でそれまで黙って聞いていた男が立ち上がり、机に手をついて、黒々とした彫りの深い顔を下げる。

「そういうことでひとつ、皆さんのお力添えを頼みます。私からもこの通り」

すると、刑事部だけでなく翁長ら警備部の幹部らも恐縮したように静止する。

「あいー玉城さん、顔を上げて」

「ベテランの貴方の捌きに任せますよ」

玉城泰栄は右耳から頬にかけての古い切り傷を引きつらせながら、おどけたように髪の薄くなった頭を掻いて破顔する。

「あいやあ、責任重大ね。老骨に鞭打って頑張らんと」

厄介者扱いの「対策室」が何とか波風立てずにいられるのも、対策室長である玉城の人脈と人徳があってこそだ。沖縄戦で顔に負ったという痛々しい切り傷とは裏腹に温厚篤実な人柄で、刑事部と警備部が明確に分かれる前から琉球警察に奉職していた玉城は、この場にいる幹部の多くがかつて現場で同僚や部下であった者になる。

三十分ほどして会議が終わり、幹部陣がさっさと出ていく。自分のノートと残された会議用資料を片付けていると、

「真栄田君、久しぶり」

顔を上げると、捜査二課長の島袋警視がいた。

「ご無沙汰しております、島袋さん」

真栄田は本土への出向前、本部捜査二課に巡査部長として二年在籍していた。当時島袋は捜査二課のふたりいる管理官のうちの汚職・選挙事犯担当だった。真栄田は企業事犯担当の管理官だった玉城の下にいたが、選挙の前後のひと月だけ島袋の下にいたことがある。

「遅くなりましたが、二課長就任おめでとうございます」

「なに、じきにお払い箱さ。偽造事犯も君らに取られてしまったからな」

島袋が口元を歪める。もともと皮肉屋の性質がある島袋は、以前から苦手なタイプだった。この島袋が「対策室」設立の反対派急先鋒であったことも、伝え聞いている。

「この時期だから、島袋さんが汚職捜査に専念するのが適任と思われたんでしょう」

「上手いこと言うな」

これまで本部長以下の幹部はすべて地元出身者が登用されてきた。だがこの先、上層部の人事は警察庁の送り込むキャリア組に置き換えられていく。特に汚職捜査を担う捜査二課の課長は必ずキャリア組だ。真っ先に地元出身者は排除される。

「聞いたぞ、内地で嫁さんをもらったそうだな。君、歳はいくつだったか」

「今年で満三十一になります」

「内地の水に馴染んだのか、すっかり肌が白くなったんじゃないか」

意図が掴めず「もともと色白でして」と小さく頭を下げる。

「君は内地の大学を出たんだったな」

「ええ、日大ですが」

中学すらろくに出ていない警官が珍しくないなか、真栄田は本土の大学に留学した大卒だ。琉球政府や教育機関、琉球の大手企業への就職の道も開けていながら琉球警察に入庁したことで、所轄署でも本部でも色眼鏡で見られてきた。そのことを知らぬはずはない。

「さすが学士様、道理で手元のノートもびっしり書き込まれている。琉大出たてのタイムスか新報の記者みたいさ」

「記者さんだなんて、光栄ですね」

警察にいながらブンヤ扱いされることが光栄なはずなどないが、そう返答すると、島袋は面白くなかったのか、ひときわ口元を歪ませる。

「ますます内地人か沖縄人か分からんようになったな」

そう吐き捨てて部屋を後にした。

お前はどちらの側にいる、そう問われたような気がした。

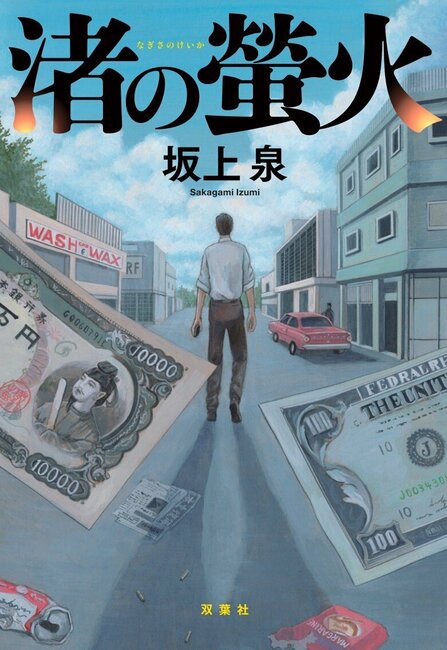

小説

渚の螢火

あらすじ

警視庁に出向していた琉球警察の真栄田太一警部補は本土復帰が5月15日に迫る1972年4月、那覇にある本部に帰任する。その直後、沖縄内に流通するドル札を回収していた銀行の現金輸送車は襲われ100万ドルが強奪される事件が起きる。真栄田は、琉球警察上層部から日米両政府に知られぬように事件解決を命じられるが……。注目の作家によるノンストップサスペンス!

渚の螢火(2/8)

関連記事

おすすめの試し読み