肩をポンと叩かれる。

「戻って早々にご苦労だったな太一。今日の便でお前が戻ってくると言ったら、本部長が早速対策会議を開くとおっしゃってな。おまけに実質ふたりだけでやる羽目になってしまって」

玉城の労いの言葉に深々と頭を下げる。

「おやっさんは色々と手を尽くしてくださったと伺っています。そもそも、『対策室』の室長だなんて、誰もなりたがらないのに引き受けて……」

「なに、俺も定年間際のお情けで所属長にさせてもらったわけ。他所から人を引き抜いてこれるような政治力なんてなくてな」

「室長就任は、これまでの実績と人望のなせる業ですよ」

玉城は今年で五十五を迎え、間もなく定年退官というタイミングで「対策室」の室長に指名された。琉球警察の黎明期から実績を残したベテラン捜査員として、捜査二課のみならず琉球警察全体での人望を見込まれたこと、そして多少無体な扱いをしても恨むことがないだろうという上からの信頼があってのことだ。貧乏くじと言ってもよいだろうが、本人は気にする様子もない。

「こんなヤクザみたいな面構えの俺が、定年前にいい土産貰ったもんやさ」

古傷を引きつらせながらも終始にこやかな玉城が、ドアを開けながら真栄田の持つノートと資料に目を落とす。

「しかし、今年の趨勢が警察白書で出るのはまだ先だろうに、大した勉強家さ。ああやって数字を突きつけられると、さすがに皆文句も言えんさ。お前は昔から何でもかんでも帳面に書いて、勉強熱心でいつも感心してたさ」

「そのために二年も内地に出されていました。東京の連中に田舎の半端者と侮られるわけにも、東京でただ飯食らいだったと本部の人らに叱られるわけにもいきませんし」

「お、その意気その意気。俺もお前と最後にまた仕事ができるのは心強い。お前を本土への出向に推した俺の目に狂いはなかったさ」

廊下の向こうにある、捜査一課の入る部屋から六~七人の男たちが駆け出てきた。何か事件が起きたのか、警邏車に分乗してこれから現場に急行するのだろう。

――コザ十字路近くのアパート? 女の素性は?

――Aサインの大島人。首を絞められて、腹も刺されてる。多分、犯しながらよ

――そういう趣味持ちか

コザは米空軍嘉手納基地のお膝元で、Aサインバーと呼ばれる米軍公認の特飲店(特殊飲食店)街が広がっている。米軍要員による殺人や暴行、強姦が絶えない街だ。被害者はAサイン従業員に多い大島人――奄美大島出身者で、また米軍要員による渉外事件の可能性が濃厚だ。当然のように米軍の捜査官も出張ってくるに違いない。

一団の横を通り過ぎようとすると、そのうちのひとりが良く見知った顔だった。刑事らしい鋭い目つきの男はこちらを認めると、露骨に舌打ちする。

「内地面しやがって」

真栄田にだけ聞こえるくらいの声で言い捨てて駆けて行った。顔を合わせるのは二年ぶりだが相変わらずの対応だ。

「今のは与那覇清徳か?」

玉城が立ち去った一団を振り返る。

「今月から一課の班長になったと聞いています」

「そりゃ清徳も出世したなあ。お前たち、高校の同期で、そんで三十そこらで揃って班長就任とは、どっちも優秀優秀。ライバル同士の研鑽は健在やさ」

「そんなんじゃありませんよ」

向こうが一方的にこちらを嫌っている、という言葉は喉元に留め置いた。かつて与那覇も一課と二課が分かれる前の本部捜査課時代に玉城の下にいたことがある。部下同士の悪口を聞いて喜ぶ人ではない。

与那覇たちが飛び出ていった部屋を通り過ぎる。かつて真栄田や玉城も在籍した刑事部の主要部署が入っており、いつも誰かが慌ただしく出入りしている。廊下の突き当たりにある渡り廊下を通って、ひっそりとした通信部庁舎の奥の小さな部屋に辿り着く。

ドアの磨りガラスには申し訳程度に半紙に書かれた部署名が掲げられている。

『刑事部沖縄県本土復帰特別対策室』

名前の仰々しさに思わず笑いが漏れた。

「何度聞いても、名前だけはご立派ですね」

「こんな島流しのような所さ。貧乏くじで申し訳ない。それでも今はここが我らの城よ。琉球警察と俺の有終の美のためにも、ここはひとつ頑張らんと」

「玉城のおやっさんのためなら頑張りますよ」

「はぁや、嬉しいこと言ってくれる」

大きな手で背中を叩かれる。駆け出しの頃から、何度もこの手に叩かれてきた。

真栄田はようやく沖縄に帰ってきたという心地がついた。

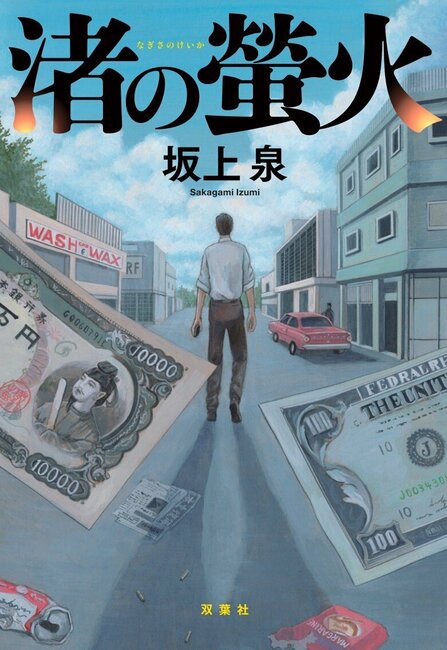

小説

渚の螢火

あらすじ

警視庁に出向していた琉球警察の真栄田太一警部補は本土復帰が5月15日に迫る1972年4月、那覇にある本部に帰任する。その直後、沖縄内に流通するドル札を回収していた銀行の現金輸送車は襲われ100万ドルが強奪される事件が起きる。真栄田は、琉球警察上層部から日米両政府に知られぬように事件解決を命じられるが……。注目の作家によるノンストップサスペンス!

渚の螢火(3/8)

関連記事

おすすめの試し読み