琉球政府庁舎の前を通り過ぎ、軍道一号線に差しかかる。主要米軍基地を結ぶために米軍が整備した、沖縄本島を南北に貫く大動脈だ。軍用トラックが我が物顔で土ぼこりを立てる合間を、新里のフェアレーンが負けじと横切る。

「私、子供の頃から警察官になりたかったんです。テレビドラマの『FBIアメリカ連邦警察』とか『特別機動捜査隊』とか観るのが好きで、この子に乗って悪い犯人を追いかけて捕まえるのが憧れだったんです」

それぞれアメリカと本土の刑事ドラマだ。沖縄ではフジ系列のOTV、TBS系列のRBC、そしてNHK沖縄放送局に替わる予定のOHK、計三局がテレビ放送を行っている。東京五輪を境に本土との同時中継も始まり、ブラウン管では本土との差はあまりない。

「高校を出たら警察に入るつもりだったんですけど、琉警は婦警を採用していなくって。だから、職員で採用試験を受けたんです」

警察職員に捜査権限はなく、単に官庁の一般職員と変わらぬ事務仕事をするだけだ。琉球警察では過去二度ほど婦人警官を採用したことがあるが、それきり登用は進んでいない。

「でも父には、警察官と警察職員の違いなんか分からなくって、警察になったんならアメリカーをこの車で捕まえろ、って言ってこの子を譲ってくれたんです。本当のことは言いそびれちゃってます」

「そりゃ言いづらいな」

思わず苦笑いしてしまうが、新里本人からすればそれなりに良心の呵責も覚えるだろう。

「真栄田さんはなんで警察に入ろうと思ったんですか?」

新里は、屈託もなく聞いてきた。

「だって、内地の大学出てるんですよね? それなら琉球政府にも、給料のいい琉球銀行や琉球電力にだって就職できますよ? なんでわざわざ警察なんですか?」

これまで何度も聞かれた問いに、何度も口にした建前で返事する。

「治安維持は、沖縄への立派なご奉公だと思ってね」

「なんかこう、もっとないんですか? 父親の背中を追ってとか、子供の頃に警官に助けられたとか、そういう理由は」

「うちの父親は学校の教師さ。ま、公務員という意味ではそうなのかもしれないね」

「面白くないなあ」

「世のなかそんなもんだよ」

話しているうちに、海に面した若狭の波上宮近くの、広々とした瀟洒な建物に着く。アメリカ映画に出てきそうな白いコンクリート造りの二階建てで、米軍将校や財界人の社交場として用いられる施設だ。駐車場に停まっているのはどれも高級な最新のアメ車ばかり。建物の入り口に『琉米経済交流協会主催 琉球返還記念祝賀会』と日本語と英語で書かれた看板が掲げられている。

受付に用向きを伝えていると、なかから笑い声が響く。奥のホールから酔っぱらった初老の沖縄人が出てきて、米陸軍の制服に身を包んだ白人と握手しながら英語で話している。

沖縄戦で一面の焦土と化した後、米軍基地から降り注ぐ米ドルを糧に復興した沖縄の経済界は、総じて親米的だ。たとえ沖縄戦で身内や知り合いを亡くしたとしても、その後二十数年を食べていくためにはアメリカとのパイプは不可欠だったし、何よりアメリカの経済的・文化的豊かさは純粋に魅力的に映ったことだろう。

経済人だけでなく琉球政府上層部や学者には、アメリカの資金援助を受けてアメリカに留学した「米留組」という派閥が存在しており、米軍や米系企業に対して非常に好意的だ。

――米軍と沖縄は一心同体です。この先も我々の友情は不滅ですよ、閣下

初老の経営者は片言の英語で将校に言いながら、ふたりで外へ出ていった。パーティー自体はちょうど今終わったところなのだろう。三々五々と参加者たちが外へ出始めていた。

「マエダさん、お元気ですか」

やや癖のある日本語に振り返ると、精悍な日本人らしき顔つきの、米海兵隊将校の礼服に身を包んだ若い男が立っていた。

「ああ、イケザワ大尉」

ジャック・シンスケ・イケザワは日系二世で、在琉球米海兵隊に置かれた犯罪捜査局CID(Criminal Investigation Division)の憲兵大尉だ。CIDは米軍の治安維持を担う憲兵(MP)のなかでも特に刑事犯罪の捜査に特化した機関だ。陸海空軍でも独自の捜査機関を持つが、沖縄駐留米軍でもっとも大所帯で事件も多い海兵隊CIDとは、現場での接点は大きくなる。

二年前、真栄田が捜査二課にいた頃にイケザワ大尉が着任の挨拶で琉球警察に来たが、直後に警視庁へ出向したので、関わることはこれまでなかった。

「マエダさんもパーティーに出ていたんですか? 気づきませんでしたよ」

「いや、酔っぱらいの上司のお迎えです。そちらは」

「ボスの付き添い兼通訳です。お互い、宮仕えは大変ですね」

「復帰後は、イケザワ大尉は本国へ戻るんですか?」

「引き続き駐留ということになります。しかし、この先はあなたがたと仕事を一緒にすることはずいぶんと減るでしょう。残念です」

「あと半月ほどですが、何かあればよろしくお願いしますよ」

社交辞令を口にしたところで、

「あいー太一かー。迎えに来てくれたばー?」

顔を真っ赤にした玉城が大きなだみ声でこちらに呼びかけてきた。イケザワに別れを告げて玉城に歩み寄ると、息も体臭も酒臭い。

「おやっさん、新里さんの車で帰りますよ」

「いぇー、こうやって足つきなんて、でーじ果報やさ」

なかなか動こうとしない玉城の背中を押して車まで連れて行く。後部ドアを開けて玉城をねじ込むと、新里も顔をしかめる。

「うわ、室長さん酒臭いですよ」

「愛子ちゃん、そんなこと言わんでくれよー」

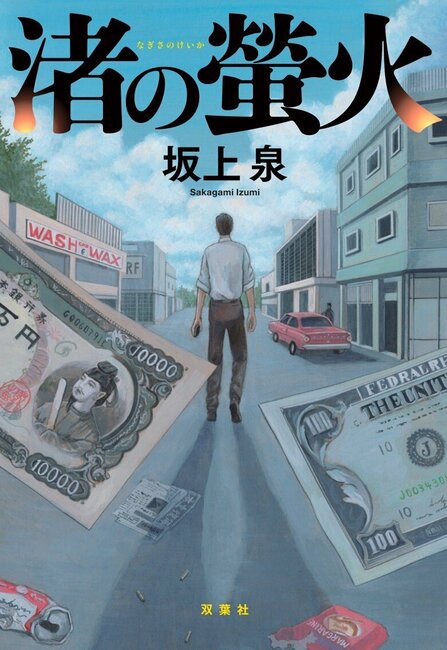

小説

渚の螢火

あらすじ

警視庁に出向していた琉球警察の真栄田太一警部補は本土復帰が5月15日に迫る1972年4月、那覇にある本部に帰任する。その直後、沖縄内に流通するドル札を回収していた銀行の現金輸送車は襲われ100万ドルが強奪される事件が起きる。真栄田は、琉球警察上層部から日米両政府に知られぬように事件解決を命じられるが……。注目の作家によるノンストップサスペンス!

渚の螢火(7/8)

関連記事

おすすめの試し読み