旭橋のバスターミナルで空港行のバスに真弓を乗せた。出発前に真弓がバスの窓を開けて手を振ってきた。

「手紙を送るよ」

真弓がにこりと笑う。

「そういえばあなた、警察官になってから父に欠かさず手紙を送ってたわよね。ほんと、筆まめよね」

「よく覚えてるな。そんなに筆まめかな?」

「何でもかんでもいつもメモしてるじゃない。沖縄の珍しい絵ハガキで送ってちょうだいよ。両親に自慢するわ」

バスが出発するのを見送って琉球警察本部に戻ると、腕時計の針はもう二時を指そうという頃だった。

先ほど見かけたデモ隊がちょうど本部の前の通りを練り歩いている。本部の向かいは那覇市役所で、行政の中枢部分へ訴えかけようとこの地区を重点的に回っているようだ。警備の機動隊が隙間なく並んでいる正面から入るのは難しそうだし、そんなことをすれば真栄田が警官だとデモ隊にバレて袋叩きに遭うかもしれない。

本部第一庁舎と第二庁舎、そして通信部庁舎と警察共済会館、警察武道場である武徳殿に囲まれた裏の駐車場に回り込む。外から届くデモ隊のシュプレヒコールと雑踏音が耳鳴りのように響いている。

「あ、真栄田さんお帰りなさい」

通用口から通信部庁舎に入ろうとすると、駐車場の一角から、ブラウスを着た髪の短い女性に呼び止められる。

「新里さん、どうしたの」

「室長さん、十二時に帰るって言ってたんですけど戻ってこなくて。心配なのでお迎えに上がろうかと。パーティー自体は二時に終わるらしいので」

対策室に玉城と真栄田以外に唯一配属された、二十歳の事務職員の新里愛子が歩み寄ってきた。沖縄人は時間に何かとルーズだが、二時間遅れることはなかなかない。

「たぶん酔い潰れているな。俺もついていくよ。抱えて連れ帰る必要がありそうだ」

「分かりました。じゃあお願いしますね」

そう言って新里は、ずいぶんと年代物の車のドアを開ける。

「綺麗に磨いているね」

「好きなんですよね、休みの日に何も考えずにボディを拭くの」

新里は若い女性であるにもかかわらず、運転技術や車に対する造詣は交通部のベテランでも舌を巻くほどだ。この車は一九五〇年代のフォードの「フェアレーン500」という車種の第二世代で、米国経済全盛期らしい豪華な車体は琉球警察の職員用駐車場のなかでひと際目を引く。

毎朝コザの実家からフェアレーンで通勤している新里は、公用車のない対策室の公用車代わりに玉城の送迎を時折請け負う。手当は特に出ないが「好きでやっているので」と気軽にハンドルを握ってくれる。

真栄田が右側の助手席に座ると、新里はキーを回してエンジンをかけ、右手で器用にギアを操りながら駐車場からスムーズに車を出し、表通りへ出る。

「真栄田さんは車持たないんですか」

「免許はあるけど、警視庁に行って内地の方に慣れちゃってね」

「あはは、それじゃおっかないですね」

沖縄はアメリカの交通方式で、車は本土と逆の左ハンドルの右側通行だ。車道にはフォード、キャデラック、シボレー、クライスラーなどの大きなアメ車が目立ち、その合間を縫うように小さな日本車が走る。逃走するアメ車に日本車の馬力では追いつけないので、琉球警察からしてパトカーはアメ車だ。

「遅かれ早かれ、左側通行に切り替えられるだろうから、今さら右側通行に慣れてもね」

すでに交通部ではこの数年、左側通行に切り替える準備を進めている。沖縄全土の信号や道路標識、バス停を一斉に切り替えるとなると、膨大な人員と予算が必要になるようで、本土復帰とともに警察庁との計画策定が本格始動するようだ。

「なら、左側通行になったタイミングでこの子は買い替えかな。最近は日本車も性能いいし、ボディが大きいから狭い道は入りづらいし」

新里は「この子」と呼んだ車のハンドルを軽く叩きながら、少し寂しそうな表情を見せた。

「愛着があるみたいだね、この車に。ずいぶん乗っているの?」

「父が基地出入りのトラック運転手で、十年前に馴染みのアメリカーが本国に帰るときに安く買ったものなんです。それを去年、就職祝いにって譲ってもらったんです」

「就職祝いで車か。豪気なお父さんだな」

「一人前になったら車をやるってずっと言われてたんです。中学の頃にはこの子を空き地で運転させてもらってましたからね」

「なるほど、運転技術は親父さん譲りか」

小説

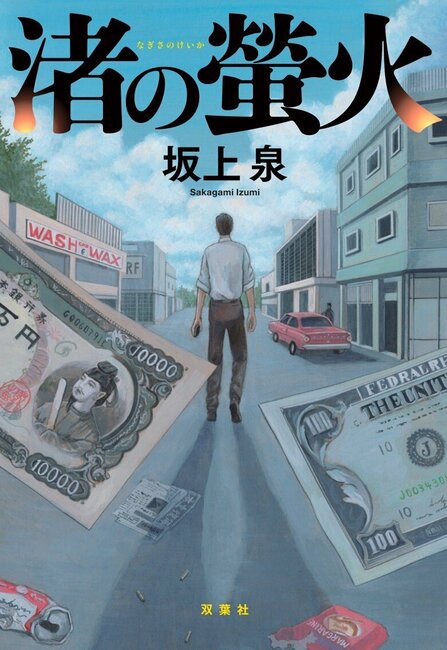

渚の螢火

あらすじ

警視庁に出向していた琉球警察の真栄田太一警部補は本土復帰が5月15日に迫る1972年4月、那覇にある本部に帰任する。その直後、沖縄内に流通するドル札を回収していた銀行の現金輸送車は襲われ100万ドルが強奪される事件が起きる。真栄田は、琉球警察上層部から日米両政府に知られぬように事件解決を命じられるが……。注目の作家によるノンストップサスペンス!

渚の螢火(6/8)

関連記事

おすすめの試し読み