正面のエントランスを避けて裏口から外に出たところで、どっと吹きすさんだ冬の風に体が縮む。こんなにも冷え込んでいただろうか。コートの前をきつく閉じ、いつも使っているバス停へと歩き出す。

地方都市ながら大善駅前はそれなりに栄えていたが、やや離れた位置にある支社の周辺は静かな住宅街であった(だからこそ、ハウスメーカーである大帝ハウスの支社が建っていた)。昼下がりということもあって誰にすれ違うこともなくバス停まで辿り着いたとき、ようやく泰介の中でファミリーレストランでの一件と、先ほど知らされたネット上での騒動が繫がった。

若者たちはやたらと泰介の様子を窺い、あまつさえ写真まで撮ろうとしていた。あれは、そういうことだったのだ。理解が追いつくと、しかし気味の悪さも加速していく。つまるところ、たまたまファミリーレストランに居合わせた若者が知り得るレベルで、自身に纏わる誤報は広がっているということになる。

ちょうどバスがやってくる。大善駅方面から走ってきたバスの中には、想像していたよりたっぷりと人が詰まっていた。どうという感慨もなくステップの一段目に右足を乗せたのだが、目の前の席で若者がスマートフォンをいじっている光景が目に飛び込んでくると動きが止まってしまう。悪い予感が脳内を満たし、左足を持ち上げることに躊躇いが生じる。どうぞぉ、という間延びした運転手の声がスピーカー越しに響くと、訝しく思ったのか若者がスマートフォンから顔を上げて泰介のほうを見る。

「すみません、忘れ物を……思い出しました」

乗車を辞退し、ため息をつきながら通りを曲がるバスを見送る。

怯えていたわけではなかったが、万に一つでも車内で騒がれるような事態は避けたかった。自宅まではバスなら五分、歩いても三十分程度の道のりだった。敢えてリスクを背負い込む必要はない。白い息を吐きながら歩き、三人ほどとすれ違うもいずれの人物からもこれというリアクションはなかった。しかし大通りを曲がっていよいよ我が家だと思ったところで、思わず息が止まる。泰介は慌てて足を止め、塀の陰に身を隠した。

家の前に、野次馬がいる。

十代後半から二十代前半といったところだろうか。五人ほどの若者が泰介の家を指差し、話題の観光スポットを見つけたといった様子ではしゃいでいた。なかにはカメラを回している若者もおり、テレビのレポーター気取りで何かをカメラに向かって語りかけている。勤務先と顔がネット上で晒されてしまっていることはわかっていたが、自宅まで割り出されていたのは予想外であった。

当たり前だが大帝ハウス大善支社営業部長の家は、大帝ハウスが施工を担当していた。来年でちょうど築二十年になる。決して新しいとは言えないが、プロが長年の知識、経験、その粋を集めて建てた家が、貧相であるはずがなかった。広々とした庭にはゴルフ練習用のネットが設えらえてあり、駐車スペースには納車されて間もないベンツのGLEが鎮座する。そしてそのすべてが、どうやら野次馬たちを無意味に興奮させているようだった。

インターホンを乱暴に連打し、挙げ句、郵便受けにイタズラをしようとしているのが確認できた。何が面白いのか泰介にはまったく理解できなかったのだが、彼らのうちの一人は一本の長ネギを取り出すと、それを強引に郵便受けに突っ込んでみせた。そして人生で一番面白い光景を目撃したとばかりに大声で笑い出す。

事態は最悪であったが、妻も娘も家にいない時間帯だったことは不幸中の幸いであった。妻はパートに、娘は学校に行っている――そうだ、家族にも連絡を入れないと。果たして、貰い事故としか言いようのないこの奇怪な状況をどのように説明すればいいものか。頭を痛めながらも、目下対処すべきは迷惑な野次馬たちであった。

どうしようかと考え始めてから、警察を呼んでしまおうというシンプルな解決策に辿り着くまで、さほど時間はかからなかった。

泰介はスマートフォンを取り出し、一一〇を入力する。しかし発信ボタンを押す直前で、わずかな迷いが生まれた。もしも、ネット上の愚かな人間たちと同様に、警察も泰介のことを何かしらの事件の犯人だと思い込んでいたとしたらどうする。弱気に曇り空を仰ぎかけるが、泰介はすぐに邪念を払った。日本の警察がそこまで間抜けであるはずがない。

二人組の警官はおよそ五分後に現れると、本棚の埃を払うよりも簡単に野次馬たちを退散させてみせた――というより、制服姿の警官を見た瞬間に野次馬たちが自発的に逃げ出した。

警官は塀の陰にいた泰介の姿を確認すると、早足で歩み寄りながら口を開いた。

「山縣泰介さんだね」

どう甘く見積もっても三十は越えていないだろうという若い警官がやや高圧的な態度で声をかけてきたことが引っかかり、用意していた感謝の言葉が声にする直前で消えてしまう。ひとまず、はいとだけ答えたところで、若い警官は畳みかけた。

「ネットのあれ、わかるよね。山縣さんのアカウント」

「……はい?」

「ちょっと家の中を見せてもらいたいから、念のため開けてもらえる? 山縣さんのアカウントの件で、たくさんの通報が来てるのよ」

悪夢を見ているかのようだった。強烈な失望の念が、泰介の意識とは無関係に力ない笑みへと変換されていく。

若い警官が暴走しているだけなのかと思いきや、後ろで控えているいくらか年かさの警官も同様に泰介に対して疑念の眼差しを向けていた。警察組織として、俺のことを疑っているのだ。デマを鵜呑みにする姿勢に憤りの気持ちはあったが、熱くなってしまえば状況は悪くなるばかりであった。泰介は意識的に気持ちを落ち着けてから、努めて人当たりのよい笑みを浮かべてみせた。

「勘弁してください。あれは私のアカウントじゃありません。すべて濡れ衣で、私は被害者です」

二人の警官は相談するように一瞬だけ視線を交わす。「じゃあ、なんだ。お家は、開けてもらえないんだ?」

一切の敬意が感じられない物言いにさすがに血圧が上昇し始める。

「開けるわけ、ないでしょ。それよりもネットで噂になってる記事を削除して、デマを正してくださいよ。家にあんなイタズラまでされて困ってるんです。被害者を守るのが、そちらさんの使命ではないんですか?」

「山縣さん。記事の削除とかはね――」それまで黙っていた年かさの警官が、まるでマッサージ店で性行為を強要した人間を諭すような口調で告げる。「うちじゃやってないの」

話にならなかった。ふつふつと煮え始めた怒りをどうにか抑え込み、泰介は静かに首を横に振った。異星人と会話しているような気分に嫌気が差し、元来た道を戻ることにする。

「山縣さん、どこ行くの」

「……仕事するんですよ。駅前の喫茶店で」

「お家帰らないの?」

「……おかしな連中がまた来るかもしれないのに、近づけるわけがないじゃないですか。できればおかしなのが寄りつかないよう、見張っておいてもらえないですかね」

返事を待たずに背を向けると、近隣の住民が二、三組ほど泰介と警官の問答を観察していたことに気づく。さすがに笑顔で事情を一から説明する余裕はなく、怒りと屈辱を胸に下を向いたまま歩き出す。ある程度歩いたところで振り返ってみると、腕を組んだ二人の警官は未だ泰介の行く先を注視していた。すぐにでも取って返し、いくら何でも非礼が過ぎるのではないかと言ってやりたい思いを堪え、早歩きで大帝ハウスへと戻る道を進む。

咄嗟に駅前の喫茶店に行くと口にはしてみたが、実際に足を運ぶつもりはなかった。ここからでは距離がある。また可能であるならば、衆目に晒されるような場所は避けたかった。どうしようかと頭を捻ったとき、駅からやや離れた場所にビジネスホテルがあったことを思い出す。地元住民であるがゆえに利用したことはなかったが、ここからならさほど遠くもない。ひとまずそこに避難しよう。目的地を見つけると足取りは軽くなる。

402号室の扉を開けたとき、泰介はようやく文化と人権を取り戻せたような心地になった。コートをハンガーにかけ、敢えて姿を晒すようにカーテンを思い切りよく開け放つ。初めての角度で見る街の姿であったが、紛うことなき泰介のホームグラウンドであった。道幅のある広い道路がどこまでも、豊かな緑の中にまで続いている。お世辞にも都会とは呼べなかった。それでもいずれの建造物もよく手入れがされており、どこか品がある。車が、人が、いつもの速度でいつもの道を流れていく。

ほら、日常だ。

大善市は泰介ではなく、妻である芙由子の故郷であった。二人の出会いは大帝ハウス町田支店で、事務員をやっていた芙由子とは社内恋愛の末に結ばれた。仕事を辞めて家に入った芙由子は、すぐでなくとも構わないが、いつかは東京を出て愛着のある大善市で暮らしたいと望んだ。一人娘であるがゆえに両親のことが気がかりでもあったのだろう。

大善支社への異動願いを提出することに抵抗はなかった。その気になれば東京まで一、二時間での移動が可能という立地のよさもあったが、何より大善支社に配属されることが社内的に、割合誉れ高いことでもあったからだ。大善支社では、市内にとどまらず実質的に県内すべての案件を統括管理している。都内の端のほうの支店で小さくまとまるよりも、開発のポテンシャルのある大善支社で活躍したほうがよほど大きな出世が見込めた。そして事実として、泰介は順調としか言いようのないペースで部長職にまで上り詰めることができていた。

そんな俺が、どうして。

泰介は洗面所に向かい、時間をかけて丁寧に顔を洗った。そして顔についた水滴をやはり丁寧に拭き取ると、ベッド脇に置かれた椅子に深く腰かけ長いため息をつく。すぐにPCを取り出して仕事をする気にはなれず、備えつけられていたテレビをつけることにする。午後のワイドショーが放送されていた。煽り運転で逮捕された男がふてぶてしくも居直っているという気分の悪いニュースがピックアップされていたが、しばらく視聴してみたところで、泰介はもちろん、大善市や万葉町といったワードは一切飛び出す気配がなかった。何局かザッピングしてみても結果は同じ。やはり自身についてのデマは所詮ネットの世界でのみ流布されている噂にすぎないのだ。

そう判断できると、泰介はささやかな安心感に包まれる。

思えば二人組の警官も通報が来ているから家の中を見せろとは言ったが、泰介のことを逮捕しようとはしなかった。またそこに強制力もないようで、たまたま通報があったからついでに家の中を確認したいといった程度の様子であった。噂がただの噂であることの何よりの証左だ。事件は存在していない。死体などどこにもないのだから、逮捕などできるはずがない。泰介は事実を一つ一つ噛みしめることによって気持ちを落ち着けていく。

どれだけ時間がかかるのかはわからないが、事実無根のデマが永続的に残り続けるとは思えなかった。数時間後か、あるいは数日後か。どこかの時点で汚染物質が浄化されていくように、正しい情報がデマを取り除いてくれるに違いない。

何の気なしに合わせたチャンネルでは、警察が夜の歓楽街を警戒する密着ドキュメントが放送されていた。警官がネオン街で目を光らせる。そしてこれという若者に声をかけると、まるで仕込みでもしてあったかのように鞄から違法薬物が見つかる。どうして彼が怪しいと踏んだのですかと撮影スタッフに尋ねられれば、警官は当たり前のような表情で「挙動が不審でしたので、すぐにわかりました」と答える。

よくあるテレビ番組に違いなかったが、今の泰介にとっては一種の至言であった。なるほど、世に蔓延る悪が摘発される端緒は、実際のところなんとなく怪しいからという、いわば個人の印象の域を出ないものなのだ。びくびくと周囲を警戒しているからこそ警察を引き寄せてしまい、心にやましいところのない善良な人間は堂々としているからこそ怪しいとも思われない。泰介は椅子に座ったまま背筋を伸ばした。そうだ、そうではないか。無実なのだから、堂々としていればいい。胸を張って過ごしていれば、誤解が解ける速度もいくらかあがるに違いない。

ホテルの部屋という安全な空間に守られていることもあり、徐々に泰介の思考はポジティブなものへと傾いていった。誤解はきっとすぐに解ける。いや、ひょっとするとすでに解けているのではないだろうか。まだ完全にとはいかなくとも、炎上の炎が鎮火のフェーズへと移っている可能性は大いに考えられる。泰介はスマートフォンを取り出し、野井に教わったやり方でもう一度、自身の名前を検索してみた。

リアルタイム検索:キーワード「山縣泰介」

12月16日14時56分 過去6時間で20120件のツイート

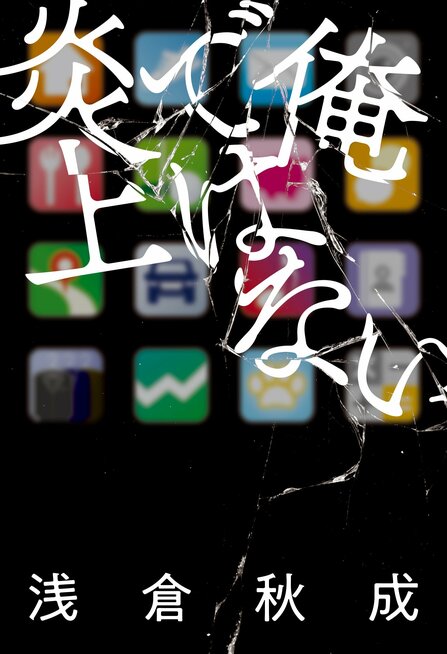

小説

俺ではない炎上

あらすじ

外回り中の大帝ハウス大善支社営業部長・山縣泰介のもとに、支社長から緊急の電話が入った。「とにかくすぐ戻れ。絶対に裏口から」どうやら泰介が「女子大生殺害犯」であるとされて、すでに実名、写真付きでネットに素性が晒され、大炎上しているらしい。Twitterで犯行を自慢していたそうだが、そのアカウントが泰介のものであると誤認されてしまったようだ。誤解はすぐに解けるだろうと楽観視していたが、当該アカウントは実に巧妙で、見れば見るほど泰介のものとしか思えず、誰一人として無実を信じてくれない。会社も、友人も、家族でさえも……。ほんの数時間にして日本中の人間が敵になり、誰も彼もに追いかけられる中、泰介は必死の逃亡を続ける。

俺ではない炎上(8/9)

関連記事

おすすめの試し読み