「何か……」野井が躊躇いがちに口を開いた。「部長に怒ってらっしゃるみたいで」

「俺に?」

「はい……何だか、部長のTwitterがどうとか」

「Twitter?」

「やってるんですか?」

「まさか」

Twitterが何かわかりますかと尋ねられれば、呟きを投稿できるSNSであると答えられる程度の知識はあった。しかし実際に触れたことや、覗いてみたことはなかった。「呟き」というものが実際的にはどのような行為を指しているのかも、いま一つピンときていない。大帝ハウスの公式アカウントもあるんですよという話は社内で何度か聞いたことがあった――あったが、やっぱりそれがどのようなものなのか正確には理解できていない。面白そうならやってみたいと思ったことも、勉強がてら軽く利用してみようかと思ったこともない。

泰介にとってネットは社内システムへの入力、それから飛行機や新幹線の予約のために使用するものであって、積極的に関わっていきたいと思えるような代物ではなかった。それで不便を感じたこともない。むしろネット経由のシステムを活用するときのほうが手続きの煩雑さに不便を感じることが多い。

何かTwitter絡みでミスを犯してしまったのだろうか。考えてみるが、当然ながら泰介に心当たりはなかった。

東内駅近くのファミリーレストランから大善支社まで三十分程度で戻り、駐車場に車を止めたところで裏口から入るよう指示されていたことを思い出す。社員証をリーダーにかざしてロックを外し、鉄製の重たい扉を開ける。社屋は五階建てで、ビル自体が大帝ハウスの所有物であった。自席のある二階を目指して階段を上ろうとしたとき、清掃業者の女性とすれ違う。名前はわからなかったが、泰介のフロアにもよく顔を出す女性だった。どんな役割の人であっても、絶対に挨拶は欠かすまい。泰介は自らに課していた習慣に則り小さく頭を下げた。

「お疲れ様です」

いつも挨拶をしっかりとは返してくれない女性であったが、それでも会釈程度のレスポンスはあった。それなのにこのときは、まるで泰介のことを認識できなかったかのように完全なる無視を決め込まれた。心持ち早歩きで通路の奥へと消えてしまう。米粒程度の不快感はあったが、平生からあのような態度だったはずだと思い直し二階の扉を開ける。

「戻りました」

誰であろうとも、オフィスに戻ってきた同僚にはきっちりお帰りなさいと挨拶をしよう。泰介が大善支社の営業部長に就任したその日から徹底していたルールであった。ショールームや取引先、あるいは一階の応接スペースに出ているのか、離席している社員も何名かはいた。それでもざっと見渡す限り二階には二十人以上の社員がいたのだが、この場にいるほぼ全員が、泰介の挨拶を無視した。あるいはお辞儀のつもりなのか、既成事実を作るように曖昧な頷きのようなものを見せた社員も数名いることにはいたが、お帰りなさいと口にした者は一人もいなかった。

さすがにおかしい。

そうは感じたが、よもや自分に対しての敵愾心、嫌悪感からとは思えない。見れば電話対応をしている社員も多い。本当にトラブルが――それこそ支社長が軽くパニックになるほどのものが――発生しているのだと解釈する。ただ事ではない。どことなくオフィス全体に淀んだ空気が垂れ込めている。明らかに今朝とは別の空間であった。

「野井、ちょっと例の鈴下方面の施工予定図を用意してくれ。支社長が進捗を気にしてたから、話を聞きに行くついでに報告してくる」

「あ、わかりました」

野井は鈴下方面を担当している部下に資料を用意するよう指示を出す。何やら泰介に対して思うところのある様子であったが、上司に指示されれば断ることはできない。野井の部下は整理されていない自席をがさがさとまさぐり始める。しかし資料が一向に出てこない。多少だらしのないところがあるという噂は聞いていた社員だったが、よもや大事な資料を紛失するはずがない。当人と、そして彼の上司である野井を信じて待っていたが、野井の部下はやがて青い顔を上げた。

「すみません……ちょっと」

「なくしたのか?」と野井は愕然とする。

「いや、ちゃんと机の上のここに、箱に入れて保管してたん……ですけど」

泰介は舌打ちこそ我慢できたが、ため息は我慢できなかった。野井がもう一度ちゃんと捜せと言うと、またがさがさと紙の山を漁り始めるのだが、手つきの自信のなさからして資料が出土される期待は薄かった。さすがにこの失態は看過できない。

紛失してしまった資料はどう補填するべきか、そしてどんな言葉をかければ反省を促すことができるのだろうかと内心頭を抱えていると、開いた扉から大声が響いた。

「山縣」

血相を変えて飛び込んできたのは支社長であった。

あ、支社長。先ほど戻ってきたので、今から伺おうと思ってたんです。ちょっと鈴下の件についてのご報告があったんですけど、資料を紛失してしまったようでして――瞬間的に頭に描いた一連の台詞は、結局一言たりとも口にすることができなかった。

「早く来い」

有無を言わさず、五階にある支社長室へと連れられる。見たこともないほど顔を真っ赤に染めあげた支社長は、もうすでに五十件以上問い合わせが来てるとだけ言い、ソファにどっかりと座ってテーブルの上のタブレット端末を叩いた。

「……これはお前、どういうことだ」

それは、泰介の台詞だった。泰介にはいったい何の問い合わせが五十件以上来ているのかすらわからない。画面を見る前からどういうことだと尋ねられても答えられるわけがない。

本当に直情的な人だなと呆れながらも、これ以上支社長の機嫌を損ねればただただ面倒ごとが増えるだけであった。不承不承タブレット端末を掴み上げる。商談に用いるので営業部員は基本的な操作を理解しているはずなのだが、客と対面する機会の乏しい部長職はなかなかタブレットに触る機会がない。どう操作したものだろうと画面を覗き込むと、何もタップしないうちから大見出しに息が止まった。

【速報】死体写真投稿者の詳細判明! 本名山縣泰介、大帝ハウス勤務、大善市在住

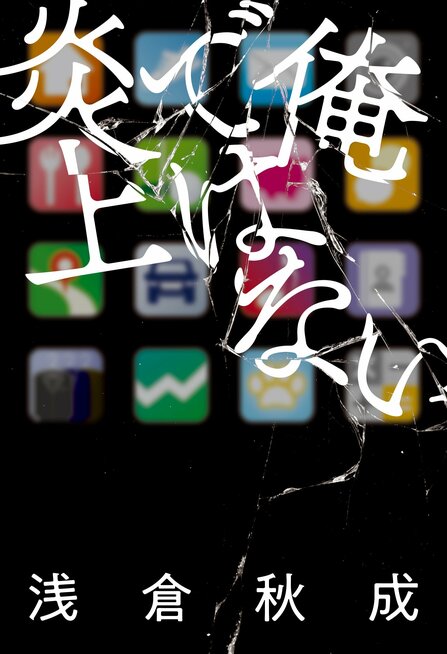

小説

俺ではない炎上

あらすじ

外回り中の大帝ハウス大善支社営業部長・山縣泰介のもとに、支社長から緊急の電話が入った。「とにかくすぐ戻れ。絶対に裏口から」どうやら泰介が「女子大生殺害犯」であるとされて、すでに実名、写真付きでネットに素性が晒され、大炎上しているらしい。Twitterで犯行を自慢していたそうだが、そのアカウントが泰介のものであると誤認されてしまったようだ。誤解はすぐに解けるだろうと楽観視していたが、当該アカウントは実に巧妙で、見れば見るほど泰介のものとしか思えず、誰一人として無実を信じてくれない。会社も、友人も、家族でさえも……。ほんの数時間にして日本中の人間が敵になり、誰も彼もに追いかけられる中、泰介は必死の逃亡を続ける。

俺ではない炎上(6/9)

関連記事

おすすめの試し読み