空気が凍る。

何だ、これは。

表示されていたのは「たび男速報」という通俗的なまとめサイトであったのだが、疎い泰介にはそれがどのような機関が運営している、どれほど影響力のあるサイトなのかがわからない。一種のニュースサイトであるのだろうと予測はついたが、それ以上のことはわからない。

恐る恐る画面をスライドさせると、目の前に現れたのは泰介自身の顔――会社のホームページに掲載されている写真だった。支社の営業部長の挨拶を掲載するのが慣例だったのでスタジオで撮影した写真であったのだが、なぜその写真がここで出てくるのかは、やはり理解できない。意味がわからないまま更に画面をスライドさせると、腹部から血を流して倒れている女性の写真が続く。ショッキングな写真には違いなかったが、混乱が先行してグロテスクさが頭に入ってこない。何だこれは、が頭の中で繰り返される。文脈も読み取れないまま万葉町第二公園という文字が目に入り、確かに写真に写っているのが泰介もよく利用している近所の公園であるとわかる。しかしだから何だというのだ。何なんだ、これは。

たいすけ、ゴルフ仲間が欲しい今日この頃、イライラする、現在はアカウント削除済み。

あらゆる情報が泰介を驚かせるが、驚かせるだけで意味のある像を描いてくれない。ああ、そういうことなのかなと、どこかで腑に落ちることを期待するのだが、一向に全容が把握できない。

「お前は……何を考えてるんだ」

支社長の問いかけに、何も答えることができない。

「お前のTwitterなんだろ」

奇妙な日本語だったが、そこでようやくこのサイトで取り上げられている「たいすけ@taisuke0701」という存在が、Twitterのアカウントというものなのだなと合点がいく。なるほど、先ほど車内にて野井から聞いたTwitterの話はここに紐づいてくるのか。「たいすけ@taisuke0701」が問題のある発信――どうやら人殺しをほのめかしているようだ――を行ってしまい、それが同名である泰介のものであると誤認されている。それがネットでちょっとした騒動に発展しているのだ。

朧気ながら問題の骨格が掴めてくれば、反論の糸口も見えてきた。

「もちろん、私じゃないですよ」

なんだ、そうだったのか。そうだよな。信じてたよ。

直情径行な人だが、話のわからない人間ではないはずだった。赤ら顔に浮いた汗をハンカチで拭って、そうだと思ってたんだ、カッとなってすまん。そんな言葉が聞けると思っていたのだが、支社長の充血した瞳は変わらず泰介のことを憎々しげに捉え続けていた。

「そんな言い訳……通用するわけないだろ」

「……言い訳?」

「どうすんだ……この大馬鹿が」

なぜ支社長がここまで頑なにTwitterアカウントの持ち主が泰介であると妄信しているのか、泰介には理解できなかった。確かにゴルフは好きだった。今や泰介のライフワークと言ってもいい。中学では短距離走、高校ではラグビー、大学時代はトライアスロン――学生時代から様々なスポーツに挑戦してきたが、会社員になってからはもっぱらゴルフだった。少なくとも月に三度はラウンドする。問題となっている万葉町第二公園の近くに居を構えているのは確かだし、アカウントの末尾についている数字と泰介の誕生日である七月一日が一致しているのも、事実と言えば事実だった。

ただ、だからといってどうして殺人犯と勘違いされなければならない。

「とりあえず、今日はもう帰れ」

「……はい?」

「自宅待機だ」支社長はそれ以上のコミュニケーションを拒否するように、むっくりとソファから立ち上がって背を向ける。「野次馬が何組か、表のエントランスに来ては帰ってを繰り返してる。山縣は体調不良で帰ったと説明するから、とにかくすぐに帰ってくれ。ここにも、本社にも、お前の件で大量の電話がかかってきてるんだ」

「……何で私が帰らなくちゃいけないんですか」さすがに苛立ちを隠せなくなってくるが、感情的にならぬようどうにか自分を律し、冷静に言葉を積み上げていく。「無実なんですから、無実だと説明すればいいだけの話です。誤魔化すような真似をするほうが却って世間に与える心象は悪くなる。ここはしっかりと――」

そこまで口にしたところで、支社長室の電話が鳴った。

しかし部屋の主である支社長は電話のほうを振り返ろうともしない。電話に近いのはお前なのだから、お前がとれという意味だろうか。泰介は小さな咳払いで喉を整え左手を伸ばす。電話はとらなくていいという支社長の声が響いたのは、泰介が受話器を耳に当てた後だった。

「はい、大帝ハウス大善支社です」

三秒ほどの静寂。ちりちりというノイズは聞こえているので電話は繫がっているはずなのだが、何も発声がない。もしもしと泰介が口にしたところで一言、男の声が響く。

「人殺し」

反論しようと思ったときには、すでに電話は切れていた。

イタズラ電話だ。

言いようのない怒りが脳内でぱちぱちと弾けた。当て逃げか、あるいは通りすがりに意味もなく生卵をぶつけられたような心地であった。見えない通話相手の顔が浮かんでくるような気がして、しばらく受話器を睨みつける。何の生産性もない電話だ。まだしも、山縣泰介を出せ、説明をしろ、会社から公式発表を出せというような要求があるのならわかる。同時にこちらにも反論の余地が生まれる。しかしこの幼稚な嫌がらせはなんだ。

「自宅待機だ」

支社長は繰り返した。

「詳細は調査中。当人は体調不良で本日は帰宅しました――これで乗り切る。今日は帰れ」

とんでもない面倒ごとを持ち込みやがって。

納得などできるはずがなく、捨て台詞に噛みつきたい気持ちもあった。いったいこちらが何をしたというのか。どんな面倒ごとを持ち込んだというのか。しかし支社長が考えを改めるとは思えず、本社の上役に抗議をしたとしても結果が変わるとは思えなかった。

諦めた泰介が二階に戻ると、フロア全体に緊張の糸が張り詰める。自分たちの上司が嫌疑をかけられており悔しいというよりは、身近に殺人鬼がいたことが判明して戦慄しているといった表情だった。戸建て住宅部門、集合住宅部門、店舗部門、エネルギーインフラ部門。フロアの端から端まで視線を移動させてみるが、全員が呪いにかかるのを恐れるように俯き、口を開こうとしない。

なぜ一緒に仕事をしてきた人間のあり方よりも、根拠不明の流言を信用するのか。泰介は誤った情報にいとも簡単に毒されてしまった部下たちの不明に愕然としながらも、言うべきことは言う必要があると判断して大きな声を出した。

「何か、おかしなことを書いてるネット記事があるらしい」

全員の動きがわずかに鈍化するが、泰介と目を合わせようとする者はいない。

「もちろんわかってくれているとは思うが、すべて事実無根で、デタラメな情報だ。今日は一時帰宅するが、土曜日――明日も通常どおり出社する。イタズラ電話の対応で迷惑をかけるが、基本的にはいつもどおりの業務を頼む。携帯は持っておくから、確認をとるべきことがあったら遠慮なく連絡をくれ」

幸いにして野井はまだ状況を把握しかねている様子だった。何があったんですかと尋ねる野井に、泰介のスマホでもTwitterの検索はできるのかを尋ねてみる。泰介よりはいくらかデジタル方面に明るい野井は、アカウントがないと公式アプリの閲覧は面倒なので、すでにインストールされている別のアプリでリアルタイム検索をしてみたらどうかと勧めてくる。検索ボックスに調べたい言葉を入力して、リアルタイムのボタンを押せばTwitterでの呟きが手軽に確認できますよ、と。

言われるがまま自身の名前を打ち込み、リアルタイムのボタンを押した瞬間に血の気が引く。

リアルタイム検索:キーワード「山縣泰介」

12月16日13時44分 過去6時間で12652件のツイート

五十件以上の問い合わせが来ているという支社長の言葉から、漠然と百から二百人程度の人間が騒いでいるのだろうと予想していた。ツイートという言葉の持つ意味合いがもう一つ正確にはわからなかったが、それでも何やらとても多いことだけは直感できる。一万二千件以上のツイートという表示に、気管がきゅっと狭まる。

画面を覗き見していた野井が思わず、え、と零す。

「すごいことになってるのか?」

野井は泰介の質問には答えなかった。「……何が、あったんですか?」

課員のためにも、そして自分自身のためにも、今はこれ以上オフィスに留まるべきではない。悟った泰介は一時帰宅の準備を始めた。幸いにしてこの日、シーケン以外にアポはなかった。自宅で作業するために月末の会議資料をクリアファイルに挟み、ACアダプタのコンセントを抜いてノートPCを鞄に入れる。泰介宛に届いていたいくつかの郵便物もひとまず鞄に詰め込むのだが、そこに見慣れぬ封書が交じっている。

長3サイズの茶封筒――差出人の名前がない。

おそらくどこぞの無益な広告だろうとは思いながらも、家で確認してから捨てればいい話だと割り切って詰め込む。現状、唯一まともにコミュニケーションがとれる社員である野井に対し、進行中の案件について他の課の分も含めて思いつく限りの方針を言づける。どんな状況に陥ろうとも、泰介にとって自らの職務を中途半端な形で放置することは許されぬ所業であった。ひとまず大丈夫だろうと判断してからも手帳のタスク一覧を確認し、机の上を完璧な状態に整頓してからオフィスを出る。

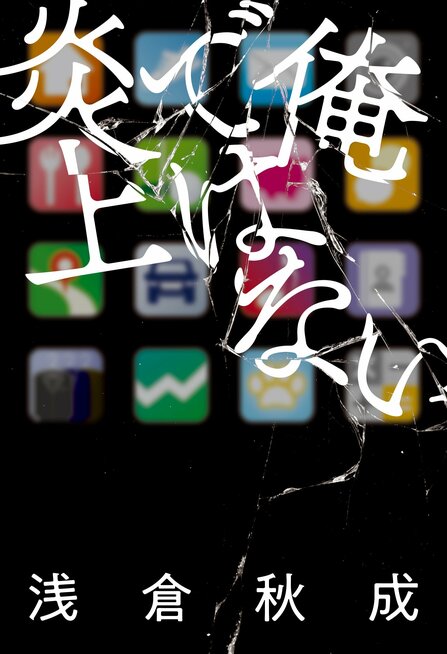

小説

俺ではない炎上

あらすじ

外回り中の大帝ハウス大善支社営業部長・山縣泰介のもとに、支社長から緊急の電話が入った。「とにかくすぐ戻れ。絶対に裏口から」どうやら泰介が「女子大生殺害犯」であるとされて、すでに実名、写真付きでネットに素性が晒され、大炎上しているらしい。Twitterで犯行を自慢していたそうだが、そのアカウントが泰介のものであると誤認されてしまったようだ。誤解はすぐに解けるだろうと楽観視していたが、当該アカウントは実に巧妙で、見れば見るほど泰介のものとしか思えず、誰一人として無実を信じてくれない。会社も、友人も、家族でさえも……。ほんの数時間にして日本中の人間が敵になり、誰も彼もに追いかけられる中、泰介は必死の逃亡を続ける。

俺ではない炎上(7/9)

関連記事

おすすめの試し読み