些細なトラブルはありつつも、私たちは無事に収録へと漕ぎつけた。

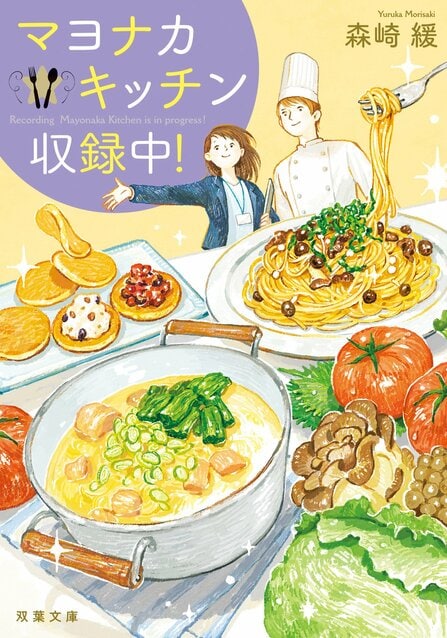

本日は『文山遼生のマヨナカキッチン』第三回の撮影だ。

「文山さん入られまーす!」

先導する私の声掛けの後で、文山さんはスタジオ内へ向けて深々と一礼した。

「よろしくお願いします」

お辞儀一つとっても様になるのは俳優さんならではだ。姿勢のよさと均整の取れた身体つきに白いコックコートがよく似合っている。デビュー当時は『正統派イケメン俳優』としてドラマや映画に引っ張りだこだった文山遼生は、三十代半ばを過ぎた今でもその容貌に陰りが見えない。

コンクリートグレーのセット中央にはぴかぴかのアイランドキッチンが設置してある。フライパンや鍋、包丁やまな板といった調理器具がきれいに並び、本日のメイン食材であるシメジやエノキダケといったキノコ類はバスケットに、ブーケみたいに飾られていた。

「ではこれより収録を始めます!」

惠阪くんが声を張り上げる。カーキアッシュの髪と、極彩色の絵の具を適当に数色混ぜたようなTシャツのお蔭で、後ろ姿だけでも彼だとわかるのが非常に便利だ。

その横では古峰ちゃんが、さっき一緒に作ったカンペをめくって確かめているようだった。小鳥のしっぽみたいに結んだ髪が、やっぱりぴょこぴょこ揺れている。慣れない収録で緊張しているのだろうか、あどけない横顔が今は少し硬く、本番前でもなければ声を掛けてあげるのに、と思ってしまう。

技術スタッフであるカメラの来島次郎さんはこの道三十年近いベテランで、社内で最もミスをしない人だった。坊主頭で草野球仕込みの立派な足腰を誇る来島さんは、どっしり構えてアシスタントさんに指示を飛ばしたり、VEさんと合図を送り合ったりしている。

ディレクター卓に座っている土師さんが片手を掲げた。

「本番十秒前!」

キュー出しはディレクターの役目だ。土師さんの低い声が響くと、既に張り詰めていた現場が水を打ったように一層静まり返る。本番直前に走るひりっとした緊張感は、私の皮膚にすっかり染みついていた。

ちなみに今回の私の仕事は、編集の際に作業がしやすくなるよう見どころを押さえ、書き留めておくことだ。なのでスケッチブックを抱えて収録に立ち会っている。

「八、七、六、五、四──」

三秒前からは声に出さずにカウントする。マイクが声を拾ってしまうからだ。代わりに土師さんの手が空を切るように時を刻む。

三、二、一、キュー。

「皆さんこんばんは、文山遼生です」

文山さんはカメラに向かって、形のいい二重の目を細めた。

まだ三度目の収録だからか、表情は柔らかいとまでは言えない。通った鼻筋と薄い唇という整った容貌からは、ともすれば冷徹で作り物めいた印象も受ける。ただ深夜番組らしい妖艶な笑みとも言える、とは初回放送を見たプロデューサーからのコメントだ。

「本日は旬のキノコを使ったパスタを作ります。栃木県産のキノコをたっぷり使用して、ランチにもお夜食にもぴったりなお手軽パスタを仕上げますよ」

文山さんは滅多にNGを出さなかった。一応用意するカンペも、古峰ちゃんがいかに一生懸命掲げていてもほとんど見られず収録が進む場合が多い。

プロフィールに『趣味:料理』と書くだけあって、料理の手際のよさはさすがの一言だった。

「キノコは石突きを切り落とします。もったいないので、ぎりぎり根元で切りましょう」

包丁を持つ手は危なげなく、丁寧に石突きを切り落とす。カメラが寄っても震えるどころか、見やすいように画を意識して調理できるのが文山さんだった。

パスタを茹でる為のお湯を沸かしつつ、フライパンでキノコと豚肉を炒める。スタジオ内にじゅうじゅうといい音が響き始める頃が、撮影班にとっては一番の難所だ。いかにきれいに、そして美味しそうに撮るか──スタジオの空気が一層張り詰める中、文山さんはフライパンに醤油を投入した。

「調味料はシンプルに醤油とバターだけです。先に醤油を入れて、水分を飛ばしたらバターを絡めてください」

醤油の焦げるいい匂いに、更にバターが足されると、こちらもお腹が空いてくる。この手の番組で作られた料理は『スタッフが美味しくいただきます』ということになっているけど、さすがに全員に行き渡る量が作られることはないから、まず撮影班が優先でAPの私にまでは回ってこない。朝ご飯を食べておいて、本当によかった。

「さあ、パスタも茹で上がる頃ですね」

文山さんは慣れた手つきでトングを使い、茹でたパスタを掬い上げる。手には年齢が表れるというけど、彼の手はいつも白くなめらかできれいだった。細長い指はいい感じに関節が目立ち、手の甲には百合の葉脈のように血管が浮き上がっている。

視聴者層のニーズに応え、彼の手は入念に、そして美しく撮るようにとプロデューサー命令が下っているそうだ。カメラの来島さんがズームを多用するのもそのせいだろう。

私もまたその手に見入っていれば、いつの間にか隣に当のプロデューサーが立っていた。

千賀信吾さん──チルエイトの社長でもあり、私にとって業界の大先輩でもある千賀さんが、穏やかな表情で腕組みをする。来年で五十歳になる千賀さんは私よりも頭一つ分背が高く、それでいて手首は私よりも細いほど痩せていた。私が無言で視線を送ると、笑い皺を一層深めて頷いてみせる。収録は順調だ。そう言いたいのだろう。

確かに、収録自体は順調だ。結局今日もNG一つ出すことなく調理を終えた文山さんは、カメラに向かって湯気の立つパスタを差し出してみせる。

「最後に大葉の千切りを載せたら──本日のメニュー、旬のキノコのバター醤油パスタの完成です」

カメラに向かって微笑む彼は、妖艶というより、私にはやや冷たい表情に見えていた。

その表情と同様に、番組の視聴率もいささか冷えている。

『文山遼生のマヨナカキッチン』、初回放送分の視聴率は一・七パーセントだった。

収録後の制作会議で視聴率が告げられると、出席者全員が難しい表情になる。

「一・七かあ……思ったより、って感じですかね」

惠阪くんが疲れた顔に苦笑いを浮かべた。

「まあ、悪いわけでもないけどね」

千賀さんがなんとも言えない表情で応じる。

実際、深夜帯の視聴率として一パーセント台は珍しくもない。測定不能だってざらにある時間帯で、とりあえず普通の数字が出たということだ。

ただ、私たちはもっといい数字が出るかもしれないと期待していた。

チルエイトのあまり広くない会議室には収録後の疲労感も相まって、気だるい空気が漂っている。出席者はプロデューサーの千賀さんとディレクターの土師さん、チーフADの惠阪くん、そしてAPの私の計四人だ。華のない四角い作業机を囲み、視聴率という現実と向き合っている。

「文山遼生を起用した割には、って思いますけどね」

土師さんは遠慮のない口調で言って、肩を竦める。

「ネットでは話題になってたし、もっと注目集まってるかと踏んでましたよ。初回放送で楽に数字が取れるんじゃないかと──見込み甘かったですね」

「一応、録画率は高めに出てます」

私が口を挟むと、土師さんがこちらを見て皮肉っぽく笑った。

「それって、何らかの失言を期待してじゃないのか? 仮に爆弾発言があったとして、そのまま流すわけないのにな」

全くもってその通りだけど、視聴者には彼の失言を期待する向きもあるようだ。残念なことに。

文山遼生は昔こそ正統派イケメン俳優として飛ぶ鳥を落とす勢いがあった。彼を深夜の料理番組に起用したのは帰宅後の働く女性たちに見てもらえるようにとの狙いがあったからだし、もちろん料理上手だからという理由もある。

ただ、この起用には別の側面もあった。

ここ八年、文山さんは仕事を失い、芸能界を半ば干されている。八年前にスキャンダルを起こしていたからだ。若手人気女優との密会報道は、本来ならただの熱愛発覚として処理されるべきものだったけど、間の悪いことにその女優には直前に親密さが報じられた別の俳優がいた。渦中の女優が恋愛映画への初主演を控えていた為、『魔性の女』として箔をつけようと密会の時点から事務所側が仕組んだ──などとも言われている。

結果、件の女優は芸能界に嫌気がさしたと電撃引退。

更に釈明を求められた文山さんは、報道陣に向かってこう怒鳴ったのだ。

「俺は何も間違ったことはしてない!」

彼のその叫びはセンセーショナルに報道された。女優のファンたちからは『彼女を引退に追い込んだ男』としてバッシングを受け、週刊誌やネットニュースには面白おかしく書きたてられ、今では『マヨナカキッチン』しか仕事がないという窮状である。

逆に言えば、そんな状況だからこそ深夜の料理番組に二つ返事で出演していただけたのだ。