「食材の下ごしらえがまだ終わってなくて、手伝っていただきたいんです……」

スタジオに置かれたキッチンセットに身を潜める古峰ちゃんが項垂れた。

既に今日の収録に向けて準備が着々と進んでいる頃だった。セットは背景も含めて組まれているし、キッチンにはぴかぴかに磨かれた調理器具が揃っている。技術スタッフのみんなが忙しなく行き交うスタジオ内はざわめいていて、古峰ちゃんの不安げな声を聞き逃しそうなほどだ。

「終わってないってどのくらい?」

私も屈んで聞き返すと、申し訳なさそうな答えが返ってくる。

「もう、全然です」

料理番組の収録では下ごしらえから完成まで通しで実演してもらう。だけど実際に収録したものをノーカットで放送するわけではなく、調理の手元が見えにくければ別撮りでもう数カット撮ることもあるし、完成した料理を大写しするカットは何より映えを追究しなくてはならないので、別撮りをする必要がある。その為に食材はタレントさんが調理する用の他に、すぐに使えるものを用意しておくのが基本だ。放送分ではすんなり作っているように見えて、現場ではNG連発、編集で上手く撮れたシーンを繋ぎ繋ぎ作っていた──なんてことも日常茶飯事だから、なんにせよ予備の食材は準備しておく必要があった。

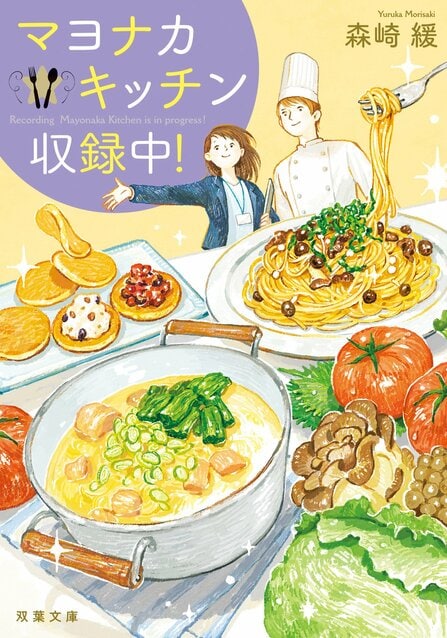

本日のメニューは『旬のキノコのバター醤油パスタ』。その具材となる豚バラ肉の薄切りはまだ冷蔵庫に積まれて入っていたし、野菜室のエノキダケやシメジもしっかり石突きがついたままだ。

「ええ? 今朝のうちにやっておくって言ってただろ」

チーフADの惠阪耀くんが、彼女の傍らで眉尻を下げる。

入社五年目の彼は最近めきめきと頭角を現している若手の有望株だ。仕事に慣れてきた感じはファッションにも表れていて、髪は根元まできれいなカーキアッシュに染めているし、Tシャツやスニーカーは原宿で買ったというサイケデリックなデザインばかりだった。

その風貌とは裏腹に気配り屋でもある惠阪くんは、しょげる古峰ちゃんを問い詰めることはできないようだ。ただ困り顔で溜息をつく。

「まあ、できてないもんは仕方ないよな。今からやろう、浅生さんもいるし」

「うん、手伝うよ」

私も励ますつもりで頷いた。

ところが古峰ちゃんは面を上げ、青ざめた表情で口を開く。

「実はその、本番用のカンペもまだできてなくて……」

「お……おお、盛大にやらかしたな」

よろめく惠阪くんに向かって、古峰ちゃんは勢い良く頭を下げた。

「昨夜帰ったの日付変わってからで、寝坊しちゃったんです! すみません!」

「し、しいっ。周りに聞こえちゃうだろ」

声を潜め、辺りをきょろきょろと窺う惠阪くんが誰のことを気にしているかはわかっている。このトラブルが知られたら、うちのディレクターはまず黙っていない。

「土師さんにバレる前に終わらせよう」

彼の口からその名前が出ると、古峰ちゃんは瞬く間に震え上がった。

「内緒にしてくださいっ、ディレクターに知られたら私ボコボコにされちゃいますよ!」

さすがにそこまでは、というか土師さんも手を出すような真似はしないだろうけど、責任感の強さゆえに収録中はことさら厳しい人だ。バレたら叱責は免れないだろう。

「なら、急いだ方がいいね」

私は落ち込む古峰ちゃん、うろたえている惠阪くんを急かした。

「下ごしらえは私がやっておくから、二人はカンペお願い」

「えっ、浅生さん一人で……?」

「こなせます? 結構量ありますよ」

二人は揃ってぎょっとしていたけど、笑って応じておく。

「できるできる。休憩室のキッチンで済ませてくるね」

「でも……」

「急がないと収録始まっちゃうよ。こっち終わったらカンペも手伝うから、どこでやるかだけ教えて」

「あ、じゃあ、五階の会議室で」

惠阪くんがそう言って、促すように古峰ちゃんを立たせた。その様子を横目に、私は冷蔵庫から下ごしらえが必要な食材を回収し、スタジオを抜け出す。

出る直前にちらりと確認すれば、ディレクターの土師さんはスタジオの隅で技術スタッフと話し込んでいるところだった。どうかこのままバレないうちに片づけられますように──祈りながら廊下を走り抜け、階段を二段飛ばしで駆け下り、階下にある休憩室へ飛び込んだ。途中、誰にもすれ違わず、休憩室が無人だったのも私にとっては幸運だった。

チルエイトの休憩室は社長の趣味で、落ち着いたアースカラーに統一されている。会議室が埋まっている時にも使える丸いテーブル席、もっぱら仮眠に用いられるソファー席、仕事の話なんてしたくない時用のカウンター席がそれぞれ設置された室内に、今は自動販売機の低いモーター音だけが響いていた。その中を突っ切って奥まで行くと、小さいながらも清潔なキッチンが備えつけられている。コンロと流しがあるキッチンは普段あまり使われていないけど、一応ひと通りの調理器具も揃っていた。

「よし、さっさと済ませちゃおう」

誰もいないのをいいことに、私は引き出しにしまっておいたキッチンバサミを取り出す。

食材を手早く、確実に切りたい時は包丁よりもこれがいい。このハサミは自前のもので、切れ味のよさも折り紙付きだ。野菜だろうがお肉だろうがすいすいサクサク切れてしまう。

使い慣れたキッチンバサミをよく洗ってから、早速下ごしらえを始めた。キノコの石突きは切り落とし、切り口も美しく揃える。豚肉の薄切りはちょうどよい一口サイズに、真っ直ぐな線で切っておいた。切ってしまえばハサミを使ったかどうかなんてわからない出来映えだ。ましてや味に影響があるはずもない。

ものの数分で下ごしらえを終えると、私はハサミを洗ってしまい、食材を抱えてスタジオへ取って返す。そして人目を忍ぶようにスタジオの冷蔵庫にしまい、ほっと胸を撫で下ろした。

さて、次は会議室に行ってカンペ作りを──。

「浅生!」

急に名前を呼ばれて、一瞬びくっとしてしまったのは不覚だ。それでも一呼吸置いて、何でもない顔をしたつもりで振り返る。

「土師さん、どうかした?」

スタジオを足早に突っ切ってこちらへ近づいてくるディレクターは、今のところ不機嫌そうでもなく無表情だ。うねり気味のミディアムヘアと黒縁眼鏡がトレードマークの、土師知彬さんだ。

「この間話したホームページに載せる写真だけど、撮ってきてくれたか?」

古峰ちゃんのミスを問い詰めに来たわけではないようだ。安堵したのを悟られないように答える。

「撮ってきたよ。あとで送るから、手の空いている時に確認してもらえるかな」

「わかった、会議の前に見ておく」

土師さんは真面目に頷いた。

彼は業界歴で言えば私と同期、でも中途入社なので一応こちらが先輩の扱いだ。『文山遼生のマヨナカキッチン』では撮影班のリーダーを担っており、その仕事への熱心さから私も尊敬の念を込めて『土師さん』と呼んでいる。ADさんたちからすれば熱心すぎて怖い人なのだろうけど、私としてはこの上なく頼もしい人でもあった。

「それと、惠阪見なかったか?」

次いで土師さんがそう尋ねた時は、内心ひやりとしたものの。

「そろそろリハの時間なのに見当たらないんだよ。古峰もいないし──」

「二人なら会議室にいたかな。私も今から行くところだから、ついでに呼んでくるよ」

早口でまくし立てた私を、土師さんは怪訝そうな目で見る。もっとも追及する時間も惜しかったのだろう、すぐに納得した様子で「頼んだ」と言った。

頼まれたからには堂々と会議室へ向かう。室内では惠阪くんと古峰ちゃんが急ピッチのカンペ作りを進めていて、私が飛び込んでいくと二人揃って顔を上げた。

「浅生さん!」

「え、もしかして下ごしらえは……」

「もちろん終わったよ。さ、次はカンペ片づけよう」

たちまち惠阪くんの表情がゆるんで、古峰ちゃんも深く息をつく。彼女は少し目を潤ませながら、私に向かって手を合わせた。

「本当にありがとうございます!」

その表情と言葉だけで、報われた気分になるから不思議だ。私には歳の離れた妹がいるから、どうしても古峰ちゃんを放っておけない──もちろんそれだけではなく、私にもADの頃があったから、先輩に怒られる怖さが身に染みてわかっているのもあるんだけど。