「まあ、あくまで可能性というか、今にしてみれば、推測だけで書いた駄記事でした」

「しかし当時、その可能性を唱えた者は俺が知る限り君だけだ。推測とはいえ、きっかけは何だったの?」

「あの頃、堀隆太郎って、ネットでもテレビでも、すごかったじゃないですか。それで何でもいいから、記事書けって言われて……。ネットとかに落ちてる記事や資料を片っ端から読みあさったんです。そしたら、どうしても引っかかるところがあって」

「それは?」

「被害者像っていうんですか? 堀は金目的で見ず知らずの人間を殺してたわけでしょう? だけど、安田さんって、今の私が言えた義理じゃないですけど、お金持ってそうな感じじゃなかったし、実際、被害金額ってほかより少なかったですよね」

笠門はうなずいた。

たしかに、捜査本部もその点を疑問視していた。だが、折られた人差し指と歯という「堀の癖」は無視できなかった。マスコミや世論の圧力、逃走を許している事への焦りもあり、捜査は「堀」一本で進められた。

「それに」と彩名は続けた。

「安田さんの次の犯行って、二週間後だったじゃないですか。いつも一ヶ月くらい間が空くのに。警察は安田さんから奪った金が少なかったから、犯行を早めたって考えたみたいですけど、私はそこからちょっと飛んで、別犯人説を考え始めたんです。だってありきたりの記事じゃ、読んでもらえないでしょう?」

笠門は曖昧にうなずく。彩名は居心地悪げにモジモジと肩をゆすった。

「まさか、警察の人にこんな事、話すハメになるなんて……」

「構わないよ。失礼な言い方で恐縮だが、素人の意見の中に、予想外の真実が隠れている場合だってある」

「ただ、こっちはぺーぺーのライターだったから、警察とかに取材なんてできないし、どうしようかって考えていたら、思いついたんです。被害者の方を調べてみようって」

「見事な着眼点だと思う。いや、これはお世辞じゃない。当時、警察も堀の犯行と早々に断定し、被害者の身辺を洗う事にそれほど注力していなかった」

「記事にも書きましたけど、調べたら、けっこう問題ある人だったんですよ、安田さん。死んだ人の事、悪く言いたくはないですけど、正直、良く言う人なんて誰もいなかったです」

その辺りの事は、いずみがくれた資料にも載っていなかった。

「詳しく聞かせてくれるか?」

「精神的に不安定な人だったようです。なのに一人暮らしで面倒を看る人もおらず、生活は荒れ放題で、昼間から酒を飲んでは、近所を徘徊して、誰彼なく怒鳴り散らす──」

「生活費はどうしていたんだろう?」

「被害に遭う何年か前までは、そこそこの企業に勤めていたので、蓄えはあったようです。詳しい事情は知りませんが、会社を解雇され、それからおかしくなったようですね」

たしかに、聞けば聞くほど、堀の被害者像とはかけ離れている。

「特に被害を受けていたのが近隣住民で、話し声がうるさいとか、ゴミの出し方が悪いとか、毎日のように怒鳴りこまれていたそうです。つまり……」

「動機を持つ者は多数いたわけだ」

「そう、そこです。だから、彼に恨みを持つ誰かが、堀の犯行に見せかけて、そのうえ、殺しちゃったんじゃないかって」

「そいつは凄い推理だ」

「でしょう? 当時はそこそこ自信あったんですよ。それで記事にまとめて、編集長にぶつけてみたんですけど門前払いで」

記事として面白くても、日本中で話題となっていた事件だ。確かな根拠もなく警察見解と異なる記事をだす事は、リスクが大きすぎる。

「ウェブの編集長だけが取り上げてくれて、載るには載ったんですけど、すぐに炎上しちゃって、寿命は三十分。何だかなぁって」

彩名は携帯で時間を確認すると、慌てて立ち上がった。

「ありゃ、休み時間過ぎてる。ごめんなさい、もういいですか?」

笠門も立ち上がり、頭を下げた。

「忙しいところ、ありがとう」

「じゃあ。ええっと、ピーボだっけ、またね」

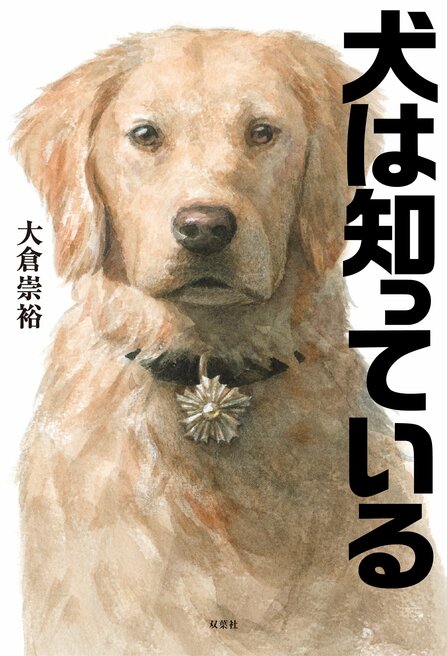

彩名は右手を上げたまま、全力で駆けていく。その少し寂しげな姿が角の向こうに消えるまで、ピーボはじっと見つめ続けていた。

六

どこの警察署もそうであるように、江古田警察署は喧噪の中にあった。地域課の窓口では、財布入りのバッグを無くしたという女性が、課員に書類の書き方を尋ねている。交通課の窓口では、免許証を受け取りに来た男性が、いまだ受取期日になっていないという説明に納得せず、署員に噛みついていた。さらに廊下のベンチには迷子と思しき男の子がいて、女性警察官が懸命に相手をしていた。

そんな彼らの目が、いっせいに笠門の方に向けられる。病院と同じだ。誰も笠門は見ていない。視線の先にいるのは、ピーボである。

正面玄関から入り、カウンター前を通って廊下へ。笠門はピーボと共に足を止め、泣きべそをかいている男の子の前に立った。

ピーボは男の子の膝にそっと顔を近づける。明らかに怖がっていた子供の表情がすぐに和み始める。

若い女性警察官が目を丸くして尋ねた。

「この犬、警察犬ですか!?」

「まあ、そんなようなものだ。この子、どうしたんだい?」

「バスを乗り間違えて、迷子になったようなんです」

「誰か迎えに来てくれるのか?」

「母親がこちらに向かっています。あと十分ほどで」

「では、申し訳ないんだが、地域課総務係の伊吹巡査部長に会いたいんだ。男の子の相手は彼が引き受けるから、呼んで来てもらえないだろうか」

「伊吹ですね。判りました」

女性警察官は快活にうなずくと、廊下を駆けていった。男の子はもう、ピーボに夢中だった。

「乗り間違えたの、二度目なんだ。またママに怒られちゃうよ」

彼はピーボに事の次第を勝手に喋っている。

「参ったなぁ」

そう言いながらも、さほど恐れている様子はない。見知らぬ町で道に迷う恐怖を体験した少年にとっては、たとえ厳しい母親であっても、いまは救世主なのだろう。

女性警察官はすぐに戻ってきた。

「すぐに来るとの事でした。裏の駐車場で待っていていただけるとありがたいと」

「判った」

名残惜しげな少年に微笑みかけると、笠門はピーボと共に廊下横の扉から、駐車場に出る。

建物の裏側は帰署したばかりのパトカーや自販機の補充をする業者のトラックなどで混沌としていた。人の出入りも忙しない。

笠門はピーボを連れ、隅の方へと避難する。車の轟音や排気ガスはピーボにとってもストレスだ。

扉が開き、三十代前半くらいの細身の男性が姿を見せた。

伊吹だ。彼は犬連れの笠門を見て、表情を硬くする。

どうやら、犬は苦手らしい。

青白い顔で、実年齢より老けて見える彼は、強ばった笑みを浮かべ、言った。

「犬連れとはちょっとびっくりです」

そう言いながらも、ピーボとは、一定の距離を取ろうとする。

笠門は言った。

「オレは本庁総務部総務課の笠門巡査部長。彼はファシリティドッグのピーボだ」

「ファシリティ?」

「警察病院で働いているんだ」

「それで、ボクに何か? おかげさまで健康なんで、警察病院には行った事もないですけど」

「二〇一五年に起きた堀隆太郎の事件、覚えているか?」

伊吹の表情に緊張がみなぎった。

「当たり前です。あれは……忘れようとしても忘れられるものでは……」

「実は総務課の資料編纂室に頼まれて、何点か確認させてもらいたい事があってね」

「資料編纂室?」

「紙の資料を電子化する部署だよ。捜査資料なんかをひたすら入力するんだ。俺にはとても無理な仕事だ」

「その手伝いを?」

「同じ総務課だから。それに、まあ言ってしまえば、暇なんだよ。毎日警察病院には行くんだが、一日中いるわけじゃない。ピーボのストレスなんかを考えると、せいぜい半日だ。残った時間、何かやれって課長に言われてね」

「そうですか……」

納得の様子を見せた伊吹だが、不安そうな様子は消えない。

「どうした? なぜそんなに不安がる?」

「あの時の事は、あまり思いだしたくないんです。本当に酷い現場で」

「現場写真を俺も見たよ。堀という男は人間じゃない。答えるのが難しいようなら、日をあらためるが。上司に同席して貰ってもいい」

伊吹は「いえ」と首を振る。そこまでされては、警察官としての面子が立たないという思いもあるのだろう。

「聞きたい事と言うのは?」

「遺体発見時の状況について。君は異常を通報後、一人で安田さん宅に入ったんだね。どうして、応援を待たなかった?」

「一つは玄関のドアノブに血痕が認められたから、もう一つは軒先に設置してあった防犯カメラが壊されていたからです」

「安田さんは防犯意識の高い人だったのか?」

伊吹は複雑な思いを噛みしめるよう、目線を落とした。

「安田さんは、ご近所の住人と折り合いが悪く、地域でも浮いた存在でした。家を覗かれていると騒いだり、車の音がうるさいと怒鳴ったり」

「防犯カメラもその流れで?」

「ええ。ご本人は自宅が覗かれていると思いこんでいたようでした」

「そのカメラが壊されていた事から、安田さんの身に危険が迫っていると考えた」

「はい。拘束されているかもしれないですし、賊がまだ中にいるかもしれない。そう思ったら、体が勝手に動いていました」

「中に入った君は、居間で遺体を見つけた」

「はい。最初は怨恨を考えました。ご近所トラブルの件がありましたから。ただ、人差し指が折れ、歯が……何本か床に落ちていたので……」

「待ってくれ。堀が指を折り、歯を集めている事は……」

「自分は蓮根交番勤務になる前は、新宿北交番に勤務しておりました」

「それは、堀が最初の三人を殺した……」

「はい、管轄警察署です。すぐに捜査本部が立ち上げられ、総動員で捜査に当たりました。自分も捜査本部に呼ばれ、捜査に当たりましたので……」

「堀の『癖』を知っていたわけか」

「はい。その旨はすぐに報告し、現場保存のため建物から出ました」

結果としては、その報告が初動捜査に先入観を与え、「堀ありき」で進むきっかけとなってしまったわけか。

「そうか、判った」

彼から聞けるのは、こんなところだろう。もう終わりにしようと思ったが、彩名の記事の件が気になった。

「安田さんは、ご近所からかなり恨まれていたんだよな」

「ええ、まあ」

「交番に誰か相談に来た事は?」

「勤務外の時までは判りかねますが、ご近所の方々が時々、相談にみえていました。ただ、よほどの事がない限り、住人同士のもめ事に警察は介入できないので」

「その説明で納得していた?」

「まあ人によりけりです」

「安田自身が相談に来た事は?」

「それは一度もありません。警察を避けているようでした」

「何か攻撃的な言葉をかけられた事は?」

「自分の知る限り、それもありません。これは私見ですが、安田さん、実のところ警察に相談したかったんじゃないですかねぇ。交番の方をじっと見ている事が何度かありました。そんな事があったので、自分も積極的に声かけしたりしたんですが、結局、最後まで無視され続けました」

「時間をとって悪かった。ありがとう」

伊吹に気を遣ってか、少し離れたところで待機していたピーボが、「ありがとう」の言葉に反応し、かすかに耳を揺らした。笠門の用件が終わった事を察したのだ。

「では、失礼します」

伊吹は素早く回れ右をすると、建物の中に消えた。最後までピーボを見ようとはしなかった。