第一話 犬に囁く

一

病院の廊下には、目を輝かせた子供たちが五人、待ち構えていた。

「ピーボ、来たね!」

「ピーボ」

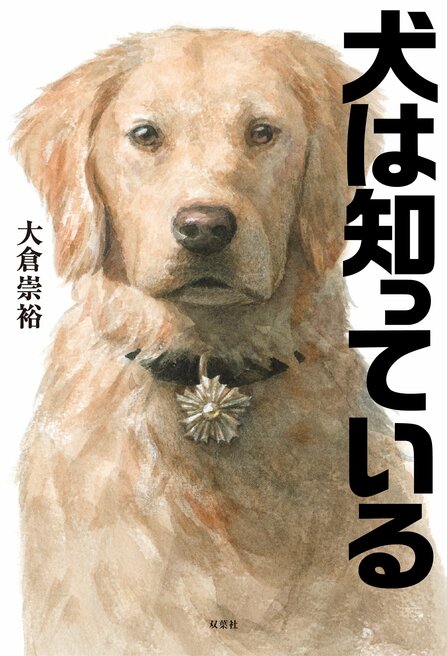

笠門達也巡査部長は、リードを握る手を少し緩めた。誰も笠門の事は見ていない。子供たちの後ろから、微笑みながらやって来たナースステーションの看護師たちもだ。彼らの輝くような笑顔の先には、一頭のゴールデンレトリバーがいる。体高五十センチ、光が当たると犬種名の通り金色に輝く毛に覆われている。長い耳に、トロンとした優しい目、口をわずかに開き、廊下の真ん中をゆっくりと静かに歩いて行く。

ピーボ、七歳の雄。ここ警察病院のファシリティドッグである。

「ピーボ、ありがとな」

十歳になる男の子が頭をなでる。難治性喘息で長期入院していた子だ。治療が終わり、明日、退院予定なので、ピーボと会うのは今日が最後となる。

ピーボもその事を理解している。椅子に座り、頭をなで続ける男の子の前で、薄く目を開いたまま動かない。

一方、母親に支えられた六歳の女の子が、ピーボの尻尾を小さな手で握ろうと奮闘していた。女の子は小児癌で、来週、手術の予定だと言う。ピーボは彼女の動きに合わせて、小刻みに尻尾を振る。

「わぁ、犬だ!」

初めてピーボを見た男の子が大声を上げた。笠門は反射的に緊張し思わずリードを握る手に力が入ってしまった。それでもピーボは動かない。そう訓練されているからだ。

ピーボと子供たちがふれ合っているのは、五階小児科病棟のナースステーション前に設けられた遊戯スペースだ。絵本や知育玩具が柔らかなマットの上に置かれている。本棚の前に女の子が一人、やや強ばった顔で座っていた。初めて見るピーボが、怖いらしい。

彼女の横にいた母親と思しき女性がさっと近づいてきた。

「あの犬は警察犬なんですか?」

よく尋ねられる質問だった。

「違います。ピーボはファシリティドッグとしての訓練を受けた犬で、警察犬ではないんです」

「ファシリティ?」

「こうした病院で患者さんに寄り添う、つまり、恐怖や苦痛といった精神面の負担を和らげるために働いている犬の事です。セラピードッグとも、少し意味合いが違ってくるんですよ。特定の病院に常駐するための専門的な訓練も受けています。能力がないとなれないですし、患者の治療計画にも介入します」

「治療計画にも?」

「ええ。動物介在療法と言います。ピーボは病院のスタッフとして、毎日、ここに出勤してくるんです」

「あなたは、警察官?」

笠門は濃紺のシャツに同色のパンツを着用し、黒いウェストポーチをつけている。警察官に見えなくても不思議ではない。四十歳にしてこの格好には多少抵抗もあったが、動きやすさなどを考えた上で正式に決められたものなので、いたしかたない。

笠門は苦笑いを交えつつ、うなずいた。

「五年ほど小児科の看護師をしていたのですが、思うところあって、警察官になりました。ファシリティドッグのハンドラーになるには、看護師としての経験が求められるんです」

「へえ、大変なのね。でもピーポ、とってもかわいい」

「名前はピーボなんです」

「ピーボ? ピーポじゃないの?」

「もともとピーポだったんですけど、子供たちは言いにくいらしくて。いつのまにか、ピーボに訛ったようです」

「うちの娘はピーボが怖いみたいで、近寄ろうともしないの。それに……」

母親の表情が曇った。

「入院が長引きそうで」

「ピーボはほぼ毎日、ここに来ますから、少しずつ慣れていきますよ。何かあったら、いつでも声をかけて下さい」

母親は礼を言うと、娘のもとに戻っていった。入れ替わりに小児科病棟担当の看護師長、畠中が来て、笠門の隣に立つ。

「ピーボが来ると、みんなの顔つきが変わるのよ」

「訪問を始めて来週で一年ですよね。大分、浸透してきたみたいで」

「この間は、手術室の前まで付き添ってくれたでしょう? あれにOKが出るとは、正直、思ってなかったけど」

「それで、手術の結果は? 脳腫瘍のお子さんでしたね」

「手術は成功。術後の経過も順調よ。ピーボと会うの、今日は無理だったけど、そのうち許可が出るんじゃないかな」

「それは、良かった」

「ところで、今日は行くんでしょう? 特別病棟」

「ええ」

「憂鬱そうだから、すぐ判った」

笠門は苦笑する。

「師長に見抜かれているんだから、ピーボにはとっくだな」

「特別病棟の患者さんたちだって、同じ人間よ。ピーボにとって、相手が誰かなんて関係ないと思う。善人だろうが、悪人だろうが」

「頭では、判っているんですがね」

「さて、そろそろ一時間たつから、休憩の時間ね。終わったら、そのまま特別病棟に行ってもらって構わない」

「了解」

笠門がうなずいた時、ピーボは既に姿勢を変え、移動の準備を始めていた。

彼には何でも判るのだ。

二

最上階である七階でエレベーターを下りると、白く無機質な壁が左右に延びている。笠門はピーボと共に右へと進む。十メートルほど進みさらに右へ曲がると、目の前に緑色の扉が現れる。天井には監視カメラ、壁には指紋認証用のモニターがある。

モニターに右手人差し指を押し当てると、扉がゆっくりと横に開いた。

左手に壁、右手にナースステーション。その手前には制服警官が二名、立っていた。左側に立つ女性警察官の浜尾が敬礼をした。

何度も会っているので、もう顔なじみだ。

敬礼を返し、言った。

「笠門巡査部長とピーボ号、定期巡回に参りました」

浜尾は手にしたファイルにちらりと目をやると、固い表情のまま告げる。

「本日の巡回は七〇二号室。巡回対象者は、五十三番、氏名は堀隆太郎、男性、三十一歳」

「末期癌の患者ですね。巡回はこれで三度目」

「容体が思わしくないようです。巡回は恐らく、これが最後になるかと。面会時間は通常通り三十分。何かあった場合は、看護師長にすぐ連絡を」

感情がこもるのを拒否するかのように、彼女は早口でまくしたてた。

「判りました」

一連のやり取りを、ピーボは微動だにせず、正面を見つめたまま聞いている。

このときばかりは、ピーボの真意が掴めない。

ピーボ、おまえ、本当はやりたくないんだろう? こんな事。

ピーボは顔を笠門の足にこすりつけてきた。表情はまるで微笑んでいるようだ。

笠門はピーボの脇にひざまずき、リードと繋がっている首輪をそっと外した。特別病棟内で着ける首輪とリードはどちらも黒色だ。首輪は従来のものより少し厚く、留め具も大きい。腰につけた専用のポーチからそれらを取りだす様を、ピーボは褐色の目で穏やかに見つめている。

「よし、着けるぞ」

首輪を装着する。ピーボは大人しく従う。リードを手首に巻き、しっかり握ると、笠門は言った。

「さあ、行くぞ、ピーボ」

彼は既にスイッチを切り替えていた。笠門の歩行に合わせ、いつもと変わらぬ様子で、真横を歩いて行く。

ナースステーションの前を通っても、笑顔の出迎えはない。看護師たちは、笠門たちと目を合わせぬよう、そわそわと動き回っていた。

ステーションを通り過ぎると短い廊下があり、部屋が左右に四つずつ並んでいる。すべて個室で、全八部屋。現在は、満床である。

病室のドアは開いたままで、廊下の真ん中には警官が一人、立ち番をしている。がっしりとした体格で、ピーボを見ても眉一つ動かさない。

笠門は一番手前、向かって左側の部屋の前に立ち、壁に貼られたネームプレートを確認、壁を叩いてノック代わりにすると、ピーボを連れて中に入った。

大きな窓はカーテンが下ろされ、昼間ではあるが明かりがついている。部屋にあるものは、ベッドと医療器具のみで、テレビはもちろん、戸棚、冷蔵庫の類いも一切、見当たらなかった。

ベッドの周囲には様々な医療器具が並び、血圧、脈拍などの波形が、モニターに現れていた。

ベッドに横たわっているのは、痩せ衰えた男性である。頭髪はなく、まるで骨が寝ているように見える。皮膚はカサカサに乾き、病院着の裾から見えている手首は枯れた枝のように細かった。落ちくぼんだ目は閉じられており、灰色になった唇が痙攣でもしているかのようにピクピクと動いている。三十一歳とあるが、とてもそうは見えない。

そんな男の目が突然見開かれ、ベッド脇に立つピーボへと向けられた。

「……来たか」

堀隆太郎。二〇一五年から一六年にかけて、関東一円で九人を殺害した死刑囚である。

「もう来ないかと思ってた」

かろうじて聞き取れるほどの掠れ声で男は言うと、笠門の存在など無視し、ピーボに向かって手をだそうとした。もはや体を起こす力もなく、低いうなり声を発しながら、数分をかけ指先数センチをベッドの縁からだした。

笠門は、患者への接触を禁じられている。堀隆太郎が手伝って欲しい素振りを見せたとしても、何もする事はできない。また、するつもりもなかった。

笠門は来客用の折りたたみ椅子を取り、ベッドの横に置いた。ピーボはひょいとその上に飛び乗ると、堀の方を見ながら座った。

直接触れる事はできないが、ピーボとの距離が近づき、堀の表情は幾分、和らいだように見える。

「かわいいな、おまえ」

笠門は堀の様子を確認しながら、静かに病室を出た。廊下の壁に寄りかかりながら、ポーチからイヤホンをだし、耳につける。立ち番の警官がチラチラとこちらをうかがっていた。

そんな顔でこっちを見るな。言いたい事は判っている。

イヤホンからの音に集中する。耳障りな雑音に混じり、病室内の音が聞こえてきた。

「おまえは……ああ……痛てぇ……」

堀のうなり声。意味不明の言葉の羅列が、ポツリポツリと発せられる。

腕時計で時刻を確認する。まだ十分しかたっていない。あと二十分。

「……会うの……最後だろうな」

ふいに、堀の言葉が明瞭になった。思わずイヤホンに手をあてる。

「死刑じゃねえぞ。病気で死んでやんだ」

末期の膵臓癌だ。痛み止めなどで意識は半ば朦朧としており、まともなやり取りは難しいと聞いていた。

それでも、セラピードッグやファシリティドッグを前にした時、患者は思いがけない反応を示す事がある。認知症で家族の呼びかけにもほとんど反応を示さなかった女性が、犬を見た瞬間、強い反応を示し、犬を抱きしめたり、かつて飼っていた犬の名前を呼んだりした事例も報告されている。

それらと似た反応が、堀にも起きているのかもしれない。

ともすれば、周囲の雑音にまぎれてしまいそうになる掠れ声に、意識を集中する。

「……いい気味だなぁ」

特別病棟担当の看護師長柴田が、こちらをうかがっていた。そのまま待機だと、身振りで伝える。

そこから十分、無音が続いた。堀がどんな様子なのか、確かめる術はない。笠門が部屋に入れば、堀はすぐに心を閉じてしまうだろう。

頼りはピーボだけだった。椅子に乗ったピーボは、いまこの瞬間も微動だにせず、堀を見つめ続けているはずだ。

残り時間が五分を切った。

撤収の準備にかかろうとした瞬間、堀の声が耳を打つ。

「九人殺した──今さら、詫びるつもりもないんだ。だが最期に、おまえにだけ喋っちゃうよ。七件目はオレじゃねえんだ」

小説

犬は知っている

あらすじ

癒やしのファシリティドッグのピーボと、わけあり警察官が知られざる重大事件を鮮やかに解決! 史上初!? 犬が主役の警察小説が登場!

ファシリティドッグのピーボは警察病院の小児病棟に常勤して患者の治療計画にも介入する癒やしのゴールデンレトリバーだが、実は密命を帯びていた。特別病棟に入院する受刑者と接し、彼らから事件の秘密や真犯人の情報などを聞き出すこと。死を前にした犯罪者はピーボに癒やされ、誰にも語ったことのない秘密を語り出すのだった。それを端緒にして、ハンドラーの笠門巡査部長とピーボは捜査を開始する──。本作の冒頭を特別公開!

犬は知っている(1/6)

関連記事

おすすめの試し読み