仕事用のデスクに置かれた娘たちの写真を眺め、山代忠雄はため息をついた。

(おれの仕事はセコいのか……)

年の離れたふたり姉妹である。それぞれ中学校と幼稚園の制服に身を包み、あどけない笑顔を見せる愛娘のうち、彼の視線が向けられていたのは長女のほうであった。

この写真を撮ったのは一昨年の暮れである。娘たちが同時に卒業と卒園を迎えるため、ふたりとも制服姿で写真を撮る機会は今後ないだろうと、近所の写真館に出向いて撮影したのだ。

現在、長女の真菜美は高校二年生、次女の阿由美は小学二年生になった。当然ながら写真よりも成長しているが、変わったのは見た目ばかりではない。

(この頃は、真菜美も素直で優しかったのにな)

長女の変化が、忠雄の悩みのタネであった。

グレて非行に走ったわけではない。彼女は都立でも名の知れた進学校に入り、優秀さを認められて生徒会役員にも選ばれた。まさに自慢の娘である。

ところが、高校生になった直後から、父親である忠雄に憎まれ口を叩くようになった。

そういう年頃だからと、妻の初美はさして気に留めていない様子である。言葉が過ぎるときにたしなめることはあっても、せいぜいそのぐらいだ。

忠雄とて、女の子を授かったその日から、男親はいずれ疎まれるのだと覚悟していた。知り合いから、娘の反抗について話を聞かされるたびに、我が子もそうなるのだなと暗澹たる気分に陥った。

よって、想定内の現状ではあるものの、長女の反発は予想していたものとは違っていた。侮蔑の対象は父親自身ではなく、もっぱら忠雄の職業なのである。

ここは彼が勤める東京地方裁判所の執務室である。

かつては刑事事件を担当したこともあったが、忠雄は長らく民事畑を歩んできた。現在は東京地裁の民事部で、合議も含めて週に三日ほど法廷に出ている。

ここまでの道のりを振り返れば、大学の法学部から大学院に進み、修士課程と並行して司法試験に合格。司法修習として研修を受け、二回試験に合格して法曹の資格を得た。そして、判事補として十年務めたのち判事となった。

それを契機に結婚。今年で五十五歳になる。

大学時代に裁判官を志して以来、忠雄はその道をはずれることなく、真っ直ぐ進んできたわけである。それゆえ、己の仕事への誇りと責任感は、人一倍あると自負していた。

なのに、真菜美は父親の職業を嘲るのだ。

『民事って、結局のところお金でしょ。どっちが悪いからこれだけ賠償金を払えって、なんかセコいんだよね』

今朝も彼女はそう言い放ち、忠雄を不機嫌にさせたのである。

民事は損害賠償のみを扱うのではない。労働関係の争いや知的財産権、DVなどに関わる保護案件など、様々な紛争を裁く。

とは言え、その解決策として金銭の支払が多くを占めるのは事実だが。

真菜美が民事を軽んじるのは、自身の趣味と大いに連関しているようだ。

小さい頃から読書が好きで、特に中学ぐらいからは国内外を問わず、多くのミステリー作品を読み耽ってきた。また、ドラマや映画も同ジャンルを好み、衛星放送では海外ミステリーのチャンネルがお気に入りである。

よって、事件の謎を解いて悪人を裁くという展開こそ王道であり、正義だと決めつけているフシがあった。そのため、善悪ではなく金勘定で解決すると思われがちな民事を小馬鹿にするのだ。

『パパも刑事裁判の判事だったらよかったのに。極悪人に死刑! とかって判決を下すのならかっこいいんだけど』

まるっきり子供じみた見解に、怒るより前にあきれてしまう。仮に刑事裁判の判事であっても、簡単に死刑判決が言い渡せるものではない。

だいたい、裁判所で扱う事件数は、刑事よりも民事のほうが多いのだ。東京地裁の裁判官も、民事部の人数は刑事部の数倍である。真菜美の言い分だと、忠雄の同僚たちの多くが「かっこ悪い」ことになる。

もっとも、彼女がそんなことを言う理由も見当がつく。裁判官が検事と一緒になって悪人を追い詰めるという、リーガルドラマのファンだからだ。忠雄も視聴したことがあるが、主役の片割れである判事が法廷で、時代劇のお白洲さながらの啖呵を切る場面で鼻白んだ。

(あんなことができるわけないだろ)

芝居がかった判決の言い渡しはともかく、そもそも公正中立であるべき裁判官が、検察に荷担するなど許されない。現実問題として、同じ役人同士の裁判官と検事の近しい関係が取り沙汰されることはあっても、両者が結託するのはフィクションゆえの演出だ。

高校生にもなって、現実と虚構の区別がつかないとは情けない。そう反論したかったが、子供相手にこちらが大人げない気がして、喉元まで出かかった言葉をぐっと呑み込んだ。

(真菜美も、昔は可愛げがあったのにな……)

小学生のときには作文で、判事を務める父親を尊敬すると書いたこともあったのに。そんなこと、とっくに忘れてしまったというのか。

父親を軽んじる長女に辟易する反動からか、近頃の忠雄は小学生の次女ばかりかまうようになった。

阿由美はパパっ子で、帰宅すると仔犬みたいにまつわりついてくる。愛くるしい笑顔で話しかけられると、一日の疲れやストレスも吹き飛ぶのだ。忠雄にとって、彼女はまさに天使であった。

そのため、マスコット人形や洋服など、おねだりされるとつい財布の紐が緩んでしまう。仕事帰りに買い求めるデザートのお土産も、阿由美が好きなものになりがちだった。

妹が贔屓されれば、姉として気に食わないのは当然である。おかげで、真菜美がますます父の仕事を小馬鹿にするという悪循環に陥っていた。

阿由美は姉も大好きだし、まだ子供だから、民事の裁判官を貶める言動を理解していない。また、真菜美も妹を可愛がり、姉妹の喧嘩に発展していないのは幸いであった。

それに、真菜美が嘲るのは、忠雄自身ではない。巷間伝わるような、たとえば父親の衣類と自分のものを一緒に洗濯されるのを嫌がるみたいに、あからさまな嫌悪を示されたことはなかった。

(真菜美のやつ、阿由美に嫉妬してるのかもな)

近頃はそんなふうにも思える。

長女が民事裁判官を貶すようになったのは、次女が忠雄にべたべたと甘えだした時期と重なる気がするのだ。妹に父親を取られるのが悔しくて、憎まれ口を叩きだしたのかもしれない。

まあ、あくまでも忠雄の希望的観測だ。本当は自分も甘えたいのにという気持ちの裏返しなら、要は慕われていることになるのだから。

もう少し大人になれば、反抗も終わるだろう。しかしながら、今度は下の娘に嫌がられるようになる恐れもある。男親の悩みは尽きない。

やれやれと嘆息したとき、執務室のドアがノックされた。

「失礼します」

入ってきたのは、書記官の安田沙貴であった。

裁判所書記官は、裁判手続きに関する調書を作成する他、裁判が迅速かつ適正に進められるよう裁判官と協働する。民事訴訟では、訴状に不備があれば原告に補正を勧めたり、弁護士や当事者に準備を促したりするなど、訴訟の円滑な進行を確保する。

つまり、裁判をスムーズに進めるための、重要な役割を担っているのである。

沙貴はまだ二十七歳と若いが、書記官に必要な法律的素養を身に付けた優秀な人材である。黒のパンツスーツをかっちりと着こなした身だしなみや、眼鏡越しの真っ直ぐな眼差しにも、それが表れている。

ちなみに独身で、恋人もいないらしい。正義感が強く、困っているひとを助けたいと、今は仕事ひと筋で頑張っているようだ。

そんな彼女は、忠雄にとってなくてはならない存在である。仕事は常にパーフェクトだし、全幅の信頼を置いていた。

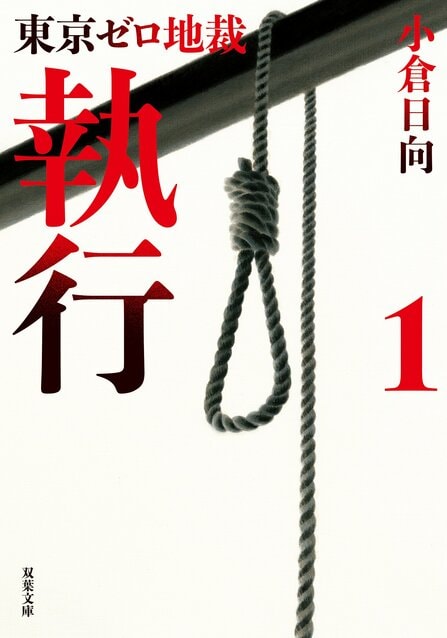

小説

東京ゼロ地裁 執行 1

あらすじ

東京地裁民事部の山代忠雄は派手な刑事裁判とは無縁の中年判事。だが、誰にも言えぬ裏の顔があった。その正体は霞が関「東京ゼロ地裁」裁判長──刑事事件の被害者側が民事で勝ち取った賠償金を踏み倒す悪党を、同じ手口で100万倍返しのうえ取り立てる影の裁判所のボスなのだ。いじめの主犯格や極悪レイプ魔など許せぬ未払い人を追う山代は、部下の熱血執行官、歌舞伎町の凄腕美人女医らとともに、ターゲットの金も命も容赦なく強制執行していく。書き下ろしシリーズ第1弾!

東京ゼロ地裁 執行 1(1/3)

(「憐れみの詩」より改題)

関連記事

おすすめの試し読み