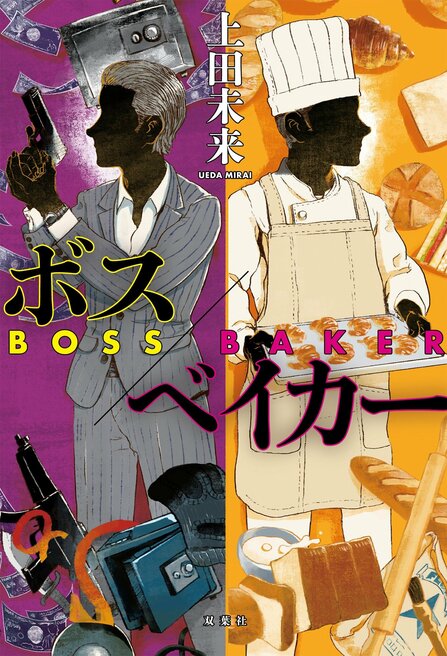

本作は途中から世界が[BOSS]パートと[BAKER]パートに分岐します。今回は[BOSS]パートをご紹介します。

BOSS 1

俺の手にはまだ発砲の衝撃が残っていた。手の震えが収まらなかった。

――俺はなんてことをしたんだ……。

目の前の床に、額にどす黒い穴を開けた太陽が顔を横にして倒れていた。すでに血は流れていなかったが、血が流れたあとが太陽の顔に残っていた。その筋は顔を流れ落ちて床に達し、太陽の頭の下にある床に血だまりをつくっていた。

俺は、呆然とその光景を見つめた。

もうもとに戻すことはできない。やってしまったのだ。この世界で一番大切だと思っていた人を撃ち殺してしまったのだ。

だが……悪いのは太陽だ。太陽が俺を疑い、殺そうとしなければこんなことにはならなかった……。

「くそっ!」

壁を殴りつけた。

どうして、俺を殺そうなんて思ったのか……。

恐ろしいほどに黒々とした血だまりを見つめながら、俺は沸々と怒りがこみあげるのを感じた。

――鬼山め……。

原因はあいつに違いなかった。あいつが仲間を唆し、俺が仲間の金を盗んだと思わせたのだ。

もともと俺とは相性がよくない奴ではあったが……。

あいつはこのチーム内での存在感を示したかったのか。

太陽がまさか俺を殺そうとするとまでは思っていなかったのかもしれない。普通はそうだろう。

だが、太陽は違う。あいつは自分の大切なものを守るためだったら、非情になることができる。

彼は、自分の愛するものを守るためには、何かを犠牲にしなければならないことを知っている。そのふたつを天秤にかけ、重くないほうを迷わず切り捨てるのだ。

今回、切り捨てられたのが俺だったというわけだ。

だが、俺は太陽を恨んではいなかった。そんな太陽を利用した鬼山が許せなかった。

チームの隠れ家に俺がひとりで現れたとき、メンバーたちは驚いているように見えた。そこは古びたアパートの二階の角部屋だ。

「お疲れ様です……」

最初に俺に声をかけてきたのは、警備破りの島袋瞳だった。彼女は俺を見たとき、一瞬驚いた顔をしたが、そこには、どこか、ほっとした感情があるようにも見えた。

鬼山は口を半開きにして、唖然とした顔で俺を見ていた。ハッカーのトマリはいつもと同じようにノートパソコンを開き、ゲームをしていた。

三人は、ひとつのテーブルを囲むようにして、床に直に座っていた。テーブルの上には、それぞれの前にペットボトルがあり、真ん中に広げたスナック菓子が二種類置かれていた。テーブルの横にコンビニのロゴの入った白いビニール袋がある。俺たちのチームは、仕事が終わると、隠れ家に集まって簡単な反省会と祝宴をおこなうのが決まりだった。

豪華な祝宴はあげない。太陽の指示だ。それをすると、それが目的で仕事をするようなことになりかねないからだ。だから、仕事が終わったあとは、簡素な食事で、アルコール抜きの反省会を開く。それは形式的なものではなくて、仕事を細かく振り返り、どうすべきだったかを本気で考える集まりだ。

俺たちは遊び半分で盗みをしているのではない。

俺は玄関で靴を脱いで、なかに入った。まだ鬼山は驚いた表情で俺を見ていた。俺のうしろにちらちら目をやるのは、太陽を捜しているのだろう。

「ボスは、どこにいるんですか?」瞳が訊いてきた。

その口調から、俺は、この女は裏切っていなかったのだろうかと思った。だが、裏切っていて、何も知らない演技をしている可能性もある。

俺は、三人の前に立って、彼らを見おろした。トマリは、さがっていた眼鏡を指であげ、瞬きしながら俺を見た。

「ボスは、俺が殺した」

俺は、鬼山を睨みつけながら、いった。

部屋の空気が固まった。皆が硬直して俺を見ていた。トマリの前に置かれたノートパソコンのファンがまわる音だけが微かに聞こえていた。

最初に口を開いたのは、鬼山だった。

「ボスを殺したって、どういう意味ですか?」

「そのままの意味だ。こいつで」腰に挟んでいた拳銃をとりだして見せる。「撃ったんだ」

瞳が、怯えた顔で拳銃を凝視した。

俺は続けた。

「あいつが俺を疑ったからだ。俺がチームの金を盗んだとな。おそらく誰かに嘘を吹きこまれたんだろう。あいつはまっすぐな奴だからな。それで俺を殺そうとした。だから、あいつを殺したんだ」

それから、俺は皆を見まわした。

「……さてと」

一人ひとりに銃を向ける。

「誰が、太陽に俺がチームの金を盗んだといったんだ?」

三人が怯えているのが肌で感じられた。

トマリの顔に銃を向ける。

「お前か?」

トマリが小刻みにぶるぶると首を振った。眼鏡が鼻からずり落ちる。

「じゃあ、瞳か」俺は瞳に銃を向けた。

瞳はすっかり血の気の引いた顔で固まっていた。数秒、瞳の顔に銃を向け続けたあと、最後に銃口を鬼山に移した。

「それじゃあ、お前か」

鬼山は俺を睨みつけるような目をしていた。その頬は痙攣しているように小刻みに動いている。

両手で銃を支えて、撃つ格好をすると、

「お、俺じゃありません」とぶるぶると顔を振った。

俺は銃をおろした。

鬼山の目を見ながら話す。

「まあ、いい。きょうのところは許してやろう。だが、これが最後だ。いまからは俺がこのチームのボスだ。もし、今度おかしな真似をしたら、二度目はない。太陽と同じように殺す」

銃を背中のベルトに差した。

「金をわけるぞ。きょうの反省会は終わりだ。いまの話でじゅうぶんだろ」

この続きは書籍にてお楽しみください