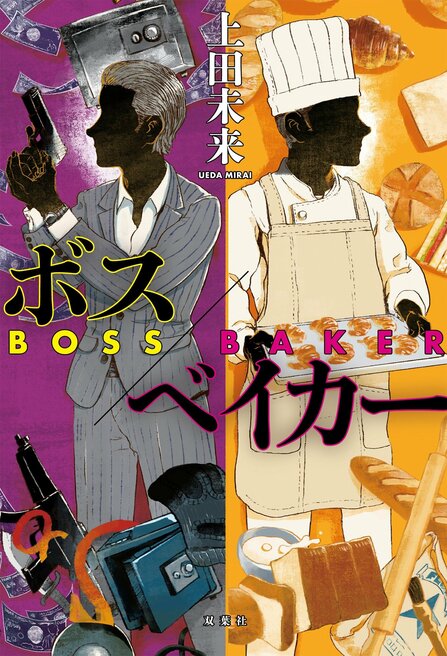

本作は途中から世界が[BOSS]パートと[BAKER]パートに分岐します。まずは世界が分岐する前の場面をご紹介します。

運命の出会いとはこういうことをいうのだろうか。その男との出会いが、ぼくの人生を変えた。ぼくに生きる意味を、目的を、価値を教えてくれたのだ。彼に出会わなかったなら、間違いなく“ぼく”という人間は存在できなかっただろう。

いや、存在していたとしても、それは完全な“ぼく”ではなかったはずだ。

ぼくがはじめて金庫からものを盗らずに家を出た数日後のことだった。

オープンテラスの喫茶店で、コーヒーを飲んでいたとき、突然目の前の席にひとりの男が座った。ぼくになんの断りもなく、その男は平然と座ったのだった。

見まわすとほかにも席は空いている。平日の午後二時だ。たとえ、席が埋まっていたとしても、すでに男がひとりで座っているテーブルに座るのは不自然な行為だった。

「やあ」と男はいった。

浅黒い顔をした男だった。何歳かはわからなかったが、雰囲気と物腰からすると、ぼくより少し年上のように思えた。髪の毛を茶色に染めて、真ん中でわけている。細いフレームの眼鏡は髪の毛と同じような薄茶色だった。眼鏡のレンズをとおして、細い目が見える。こんな出会い方にもかかわらず、優しそうな目だと思った。

背の高さは百八十センチぐらいだろうか。スラリとした体躯だった。

その瞬間、あの男を思いだした。盗みに入っていたときにいた先客だ。リラックスした声の感じも同じだった。

ぼくは黙って男を見つめた。どうしてぼくがここにいることを知っているのだ、と考えていた。

「あのあと、お前をつけたんだ」男はぼくの心を読んだかのようにいった。

――やはり、あのときの男か……。

「……どうして、そんなことをしたんだ」

男が薄い笑みを浮かべた。

「スカウトするためだよ。前から、お前の存在は知ってたよ。調べたんだ。なかなか手際がいい。少し慎重さが足りない感じがするけどな」

穏やかな口調だった。

男は脚を組んでいたが、上にある足先が小刻みに揺れていた。リラックスしているように見える男には似つかわしくない動作だった。

それを見て少し気分が落ちついた。

昼下がりのオープンテラスで交わすには相応しくない話題だったが、興味を惹かれる自分がいたことも事実だ。

ぼくはこれまで、ひとりで盗みをしていた。悪人とわかった者からしか盗まない。盗んだものの半分は慈善団体に寄付し、もう半分はぼくの収入になった。

少しでも正義をおこなっていることがモチベーションになっていたが、誰にも知られずにするその行為は同時に虚しくもあった。

「スカウトって、何に?」男に尋ねた。

「俺と一緒に組まないかってことだよ。お前とならいいチームになれる」

「ぼくは金儲けのためにしているわけじゃない」

「わかってるよ」男がいい、ぼくはどきりとした。この男が知るはずもないことだった。

そのとき、ウェイトレスがテーブルにやってきた。男がコーヒーを頼むと、ウェイトレスはさがっていった。

「わかってるって、何をだ」ぼくは警戒を緩めずに、男を睨んだ。

「お前のことだよ。お前は悪人からしか盗まない」

男は白地にブルーの線が入ったカップに手を伸ばすと、口元に持っていった。カップを傾けてコーヒーを飲む。そのあいだ、彼の視線は、ずっとぼくに注がれていた。

「……どうしてわかった?」

「蛇の道は蛇、というだろう。お前の存在に気がついたのは、半年前のことだ。俺が狙っていた家にお前が来たんだ。俺は、その家を偵察するために来ていたところでね。そこにお前がやってきたというわけだ」

「どの家だ」

「青い屋根の豪邸だ」男はいった。

ああ、と思った。あの家の主は、詐欺グループのトップでダミー会社としてエステティックサロンを経営している男だった。実際に、その男は、ぼくが盗みに入った一週間後に詐欺容疑で警察に捕まり、実刑を受けることになった。あのときにこの男は、ぼくを見ていたというのか?

「それから何度かお前の仕事を見させてもらった」

ぼくは、そのとき何を考えたか。

気味が悪い、あるいは、恐ろしいと思うべきだったのかもしれない。だが、そうは思わなかった。ぼくは感心していたのだ。

ぼくは自衛隊でも偵察活動の訓練を受けている。それらは、おもに森のなかや戦地においての活動で、街中で尾行に気づくというようなものではない。それでもじゅうぶんに注意を払っていたにもかかわらず、この男はぼくに気づかれずにあとをつけていた。その能力に、驚くと同時に感心したのだった。

「俺たちには共通点が多い」男はいった。「俺の親父もお前の親父と同じで盗みをしていた。つまりこれは、ファミリービジネスなんだよ。俺もこれを金目当てでしているわけじゃない」

ファミリービジネス……。

ぼくの父が盗みをしていたことも知っているというのか。この男はどこまでぼくのことを知っているのだろうか?

それから男は名乗った。

「俺の名前は、吉田太陽だ」

これが、ぼくと太陽との出会いだった。