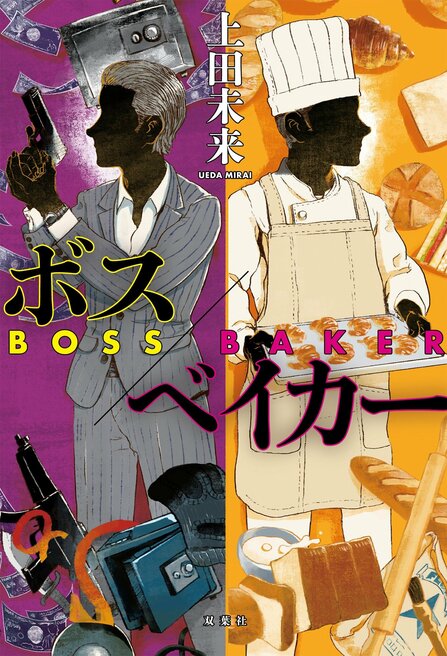

本作は途中から世界が[BOSS]パートと[BAKER]パートに分岐します。今回は[BAKER]パートをご紹介します。

BAKER 1

思わず、目を瞑っていた。いつからそうしていたのかはわからない。

ふいに、前から声が聞こえた。

「ジャムったな」

――え?

目を開けると、そこには額に銃弾の痕がない太陽がいた。血も流れていなかった。

僕は目の前の光景が信じられない思いで、目を瞠った。

――太陽は生きている?

“ジャムる”とは拳銃で弾が詰まったときに使われる言葉だ。

自衛隊時代には一度もなったことがなかった。改造のオートマティック拳銃ではよくある、ということは聞いたことがあったが、これがそうなのか……。

呆然と、傷のない太陽の顔を見つめた。

――いったい、僕が見た、“あれ”は何だったのか? ただの幻だったのか? 僕はいつから目を瞑っていたのだろう。

太陽も呆然としていた。“ジャムった”と冷静にいってのけたが、彼もやはり強烈な動揺をきたしているのだった。

もしも、この拳銃が正常に作動していたなら、太陽の世界は完全に閉じてしまっていたはずだ。そのことに動揺しているのかもしれなかった。

僕は拳銃を持った右手を横におろした。手が震えていた。いまさらながらに、恐ろしいことをしようとしていた、と思った。

太陽を撃ち殺そうとしていたなんて……。

ついさきほどまで、自分がしようとしていたことが信じられなかった。ほんとうに、これが自分の意思によってなされたことなのか。

自分の意思……。どうだろうか? 一度は死を覚悟したが、地震という偶然によって命拾いし、それから無我夢中で逃げた。そして、拳銃で太陽を殺そうとした。殺さなければ殺されると思ったからだ。実際、そのとおりだったろう。僕が拳銃を撃たなければ、逆に太陽に撃たれていたはずだ。

太陽は呆然としたまま動く気配がなかった。彼の顔から殺気はまったく感じられなかった。

僕は太陽を見ながら、自分の胸に、強烈に太陽がこの世界にいてくれてよかったという思いが膨れあがるのを感じた。

気づくと、僕は太陽に抱きついていた。

太陽は虚を突かれ、最初は身体が緊張していたが、僕が太陽の肩に顔を伏せ、泣きだすと、彼の硬直した身体から力が抜けていくのがわかった。それは、まるで、ふたりのあいだの大きな氷が解けていくかのようだった。

太陽が、ゆっくりと僕の身体を離した。

「すまない」僕はいった。

太陽が僕をじっと見て、

「謝るのは俺のほうだ。お前はほんとうに金を盗ってないんだな」

僕は頷いた。

「仲間の金は盗らない」

「つまり、俺は騙されていたってわけか」そこで太陽は軽く笑った。それから笑顔を消して、「それじゃあ、ほかの仲間たちは、全員でお前を陥れようとしたのか?」

「そういうことになるな」

「どうして、そうなったんだ?」

僕は首を振った。

「さあな。とくに僕が嫌われてたって感じはないけどな。おそらくは僕が邪魔になった者がいて、僕の評価をさげたかったんだろう」

僕はドライバーの鬼山のことを思い浮かべながら話していた。

「すまない」

もう一度、太陽がいった。

「もういいよ。僕だって君を殺そうとしたんだ」

ふたりは顔を見合わせて笑った。さっきまで互いを殺そうとしていたことが嘘のようだった。

この奇蹟をふたりで笑いとばしたかった。笑い合えることの素晴らしさを噛みしめていた。身体のあちこちに格闘の痛みがあったが、それさえも愛おしく感じた。死んでいれば痛みもない。

もしも、あのとき、拳銃が“ジャム”っていなければ、太陽とこうして話すことはできなかっただろう。

そう考えると、不思議な気がした。あの時計屋の主人は、この拳銃は撃てるときは撃てるし、撃てないときは撃てない、といった。今回は、たまたま撃てなかっただけだ。ほんの些細な偶然の結果によって、この瞬間が成立しているに過ぎない。

ふたりは、壁に背をつけて並んで座った。

「あれは嘘だな」太陽が前を向いたままいった。

「あれって何だ?」

「死ぬ前に、走馬灯のように人生のハイライトが見られるってやつ」

僕は顔を顰めて太陽を見た。

「どうしてそう思うんだ。君は死ななかっただろ」

「そうなんだけどな。……あのとき、銃が正常に作動してたら、弾丸は俺の額を撃ち抜いていたはずだ。そうしたら即死だよな。そんなもの見る暇がないじゃないか」

僕は笑った。もう少しで死ぬところだったのに、そんなことを考える太陽がおかしかったのだ。

「どうだろうな」僕はいった。「一瞬でそれだけのものが見られるのかもしれない」

「そうかな……」

「僕は、自分が死ぬ前は人生で一番楽しかった場面を見たいな。その光景を見ながら、世界からフェードアウトするんだ」

僕は半ば本気でそういった。死ぬ前に何を見るかなんて、これまで考えたこともなかったが、死が身近に感じられたこのときは、ひどく切実なことのように感じていた。

今度は、太陽が僕を見て笑った。

「それもいいかもしれないな」

しばらく、ふたりは黙って壁に背をつけていた。背中にひんやりとした冷たさが伝わってくる。

工場が立ち並ぶこのあたりは、静かな場所だった。どこか遠くで救急車のサイレンの音が響いていた。

「太陽!」僕は急にあることを思い、太陽に顔を向けた。

それは突然、僕の頭に浮かんだことだった。いや、それは、以前からもずっと頭にあったものだったのかもしれない。しかし、このときまでは、このような明晰な形を持って僕の頭に浮上したことはなかった。

「何だ?」太陽が驚いた顔で僕を見た。

僕は太陽の目をまっすぐに見た。

「足を洗おう」

「なんだって?」

「盗みをやめるんだよ。僕はもう少しで君を殺すところだった。それは君だって同じだろ。あのとき、地震が起きなかったら、僕は死んでいた。この偶然には意味があると思うんだ。もし人生をやり直すときがあるとすれば、いましかない」

太陽が目を見開いて、僕を見つめた。

「やり直すって……お前は自衛隊に戻るつもりなのか?」

「そうじゃない。太陽の夢のほうだよ。太陽はもう一度パン屋をやりたかったんだろう。それをするチャンスだと思うんだ」

「お前は何をするんだ?」

「僕もパン屋を手伝う。ふたりでパン屋をやろう」

とにかく僕は別の生き方をしたかった。せっかく生き残ったこの命で別の可能性に賭けてみたかった。それが八百屋だろうが、床屋だろうが、なんだって構わなかった。この歳になって目指せるものにかぎりがあることはわかっている。なりたくてもなれないか、あるいは、かなりの時間を要するものもあるだろう。

だけどパン屋なら――といって、何も簡単にパン職人になれるとは思っていなかったが、かつて太陽がしていたことなら、できるかもしれないと思ったのだった。太陽がもう一度パン職人になりたいことを僕は知っている。それを僕は支えたいと思った。そうすれば、僕はずっと太陽と一緒にいられる。

悪人から盗みをするような生き方を長く続けられないことはわかっていた。いつか悲惨な結果に辿り着くはずだ。

「お前、パンづくりに興味があったのか?」

「いや、とくにはない」

「だったら、どうして?」

「僕は君と仕事がしたいんだ。太陽はパン屋に戻りたかったんだろ。ほかの仲間は必要ない。あいつらが先に裏切ったんだ。僕たちが生き残ったのには何か意味があると思うんだ。そう思わないか? これは違う生き方をしろって、神の啓示なんだよ。いま変わらなかったら、もう君がパン屋に戻る機会は永遠になくなってしまう」

太陽は僕をぼんやりとした視線で見た。

「ほかの生き方か……」

「それをするチャンスなんだ。あのとき死んでたら、ここでこうして話をすることもできない」

太陽はただ黙って僕を見つめるだけだった。