知れば知るほど、太陽は複雑な男だった。知識があり、情熱があり、信念を持っているが、ひどく神経質。

彼の立てる計画はいつも完璧で、盗みをする相手は悪事をした者に限定される。その調査は恐ろしいほどに徹底したものだった。いわば「盗みのパーフェクト・プロデューサー」とでもいえるような男で、どのタイミングでどの家に侵入し、何を狙うべきかを完璧に把握して計画を立てていた。

彼の優秀さもそのひとつだが、ぼくは、彼の不安定さにとくに惹かれた。それは、ぼくのなかに内在するどろどろとした、固定されていない心の有様を体現しているように思えたからだ。彼の内部には、完璧さと不安定のふたつの矛盾する性格が奇妙なバランスを保って共存していた。

かつて、それほどくっきりとその分裂を見せてくれた者はいない。

彼がそんな性格を有することになったのは、彼の生い立ちに関係するのかもしれなかった。

彼が、ファミリービジネスといったように、彼の父親も盗みをしていた。が、同時にその父は警察官でもあった。罪を犯す側ととり締まる側が同じ人間のなかにあったのだ。だから、太陽の相反する性格は、遺伝的なものかもしれなかった。彼の父は、昔ぼくの父と組んで盗みをしたことがあるようだった。

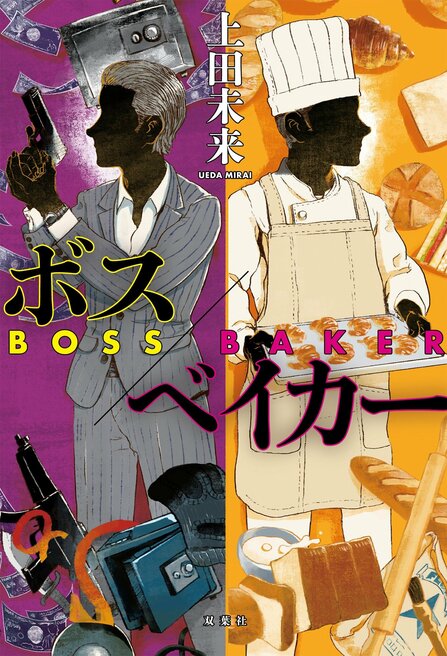

太陽は、ずっと盗みを稼業にしていたわけではない。彼は一度はパン職人になっていた。

「昔からパンが好きだったからな。パン屋になることが夢だったんだ」太陽がそう語ったことがある。

実際、太陽はパン職人を養成する学校に通い、卒業したあと、住みこみでパン職人として五年間過ごしていた。その後、二十六歳の若さで東京にパン屋を開業していた。

かなり繁盛したらしいが、父親のかつての仲間に営業妨害され、やめざるを得なくなった。そのときにはすでに彼の父は他界していたが、盗みのチームのリーダーをしていた彼の父は、過去の諍いで仲間に恨みを買っていて、それが息子の太陽にぶつけられたらしい。

そのとき太陽は、自分も父のように裏の道で生きるしかない、と悟ったのだそうだ。そして、その生き方をするなら完璧な盗みのチームをつくろうと考えた。父のように悪人からしかものを盗まない。だが、仲間から裏切られることのないチームだ。それで、ぼくを見つけたというわけだった。

ぼくたちふたりは完璧なチームだった。太陽が計画を立て、ぼくが金庫を破る。ふたりで一緒に侵入することもある。息はぴったりで、ふたりのあいだに入るものは何もなかった。

ぼくは、こんな生活が永遠に続けばいいのに、と思った。そこには、ひとりで盗みをしていたときには得られなかった達成感があった。太陽は、ぼくの持っていないものを持っている。それは、熱い情熱だ。その熱にぼくはすっかり焼かれていた。

ぼくたちのチームに変化が起こったのは、一年が過ぎたころだった。

メンバーが増えたのだ。ぼくには歓迎したくない変化だった。

ぼくは太陽とふたりだけのチームがよかった。実際、ふたりだけのときは、完璧なチームだったと思う。失敗したこともない。

しかし、太陽はそれ以上のことを望んでいた。

ぼくの考える完璧さよりも、さらに上の完璧さだ。そのために、彼は仲間が必要だと考えたのだった。

確かに、侵入できる場所は増えた。メンバーのひとり、島袋瞳は警備会社に勤めていた女で、警備システムに詳しく、どんなに厳重に警備された建物でも警備の穴を見つけることができた。小柄で、オレンジがかった茶色に髪を染めている。

それからもうひとり、トマリ徹はハッキングして防犯プログラムを書き換えることができる。彼の助けを借りれば、監視カメラの向きを変えることさえできた。眼鏡をかけて、坊主頭、痩せ細った身体つきの男だ。

そして、最後に加わったのが、鬼山だった。目の下に隈のある暗い顔の男で、こいつはドライバーだ。昔はF3のレーサーだったらしい。

この男の加入をぼくは問題視した。ぼくたちの仕事に逃走車両が必要になるとは思えなかったからだ。持ち主や警察に追われなければ、鬼山は安全運転して仲間を運ぶだけになる。

「保険のようなものだ」と太陽はいった。

しかし、これまで逃げるような機会は一度もなかった。彼が自分の技術を発揮する機会はほとんど――いや、まったくない可能性だってある。それに、奪った金はメンバーで五等分することになっていたが、安全運転をしただけの鬼山も同じだけもらうことに不満を持つ者がいるかもしれない。

「君も不満に思うのか?」太陽は尋ねた。

「ぼくは思わない。金が目的じゃないからな」

「それなら問題はないだろ。ほかのメンバーは賛成している」

しかし、ぼくはいやな予感がしていた。概して、いやな予感はあたるものだ。