1.

ヒルデヒルデが生まれたのは険しい灰色の山々に囲まれた、ワルプルギイという魔女の集落でした。ワルプルギイの女の子には生まれつき魔法の力が備わっており、小さなころからその技に磨きをかけるために厳しい修業をすると決まっていました。

「いいかい? 自由に魔法を使えれば、王国に仕官できる道も開かれる。人間の役に立つようになれば、あんたの人生は安泰だよ」

母親はヒルデヒルデにそう言ったものでした。

「それから、何があっても人間を殺すんじゃないよ。この村の魔法使いには代々、人間を殺したら魔法を使う力が失われてしまうという呪いがかけられているからね」

ヒルデヒルデも他の女の子たちと同じように、一生懸命修業しましたが、残念ながら落ちこぼれでした。ほうきに乗れば落っこちる、火炎魔法を使えば火傷をする、眠り術を使えば自分が三日間も眠ってしまうという具合です。特に立派な魔女になるには必須の毒薬術は、大の苦手でした。

ヒルデヒルデは他の女の子より可愛らしい顔立ちをしていたのでやっかみを受け、失敗するとひどくからかわれたり、いじめられたりしました。いちばん強く当たったのは、マイゼン家という魔女の名門一族のヴェラという子でした。家柄はいいのに見た目は骸骨のようでちっとも可愛くないのです。右肩に黒い子猫、左肩には気味の悪い大きなおたまじゃくしをいつも乗せていて、話す言葉は常に、誰かを呪っているかのように聞こえました。

「あんた、嫌いよ! 私が大人になったら、ゴキブリの姿にしてやるから楽しみにねっ!」

マイゼン一族には、生き物を思いのままの姿に変えることのできる恐ろしい魔法が伝わっており、ヴェラも十八歳になったらそれを教えてもらえるとのことでした。そんなの怖くないわ、とつんとした態度が気に入らなかったのでしょう。他の子たちもヴェラにつき、ヒルデヒルデは孤立してしまいました。せめて魔法を教えてくれるお母さんが優しかったらよかったのですが、失敗するたびにがみがみ言われるので、ヒルデヒルデは修業がすっかり嫌になり、ますます落ちこぼれていったのです。

ああ、こんな集落から出ていきたい――。いつしかヒルデヒルデはそんなことを思うようになっていました。

十五歳になった年のこと。ある月のない夜、ヒルデヒルデはお母さんが大事にしている鏡を壁から外し、家出をしました。「鏡よ鏡」と話しかけて質問をすれば、この世で今起こっていることを何でも答えてくれ、また、必要に応じて世界中の好きな場所を映し出してもくれる素晴らしい鏡でした。もちろん、魔女以外の者が覗いてもただの鏡なのですが、ヒルデヒルデは持って生まれた能力により、この鏡を操ることができました。

ワルプルギイを離れて人間の街にやってきたヒルデヒルデは、魔法の鏡を使って占いを始めました。占いはすぐに評判になり、たくさんのお金を稼ぐことができました。ヒルデヒルデはおいしいものを食べ、きれいな服やアクセサリーで着飾り、酒場に出向いて豪遊するという暮らしをするようになりました。

もともと顔立ちの整ったヒルデヒルデのことでしたので、お化粧をして着飾れば、男が寄ってこないわけはありませんでした。昨日はあの男、今日はこの男、調子のいいときには午前の男、午後の男、夜間の男と次々に相手を変えるといった具合です。時には、嫉妬にかられた二人の男に決闘をさせ、命がけの勝負を別の男の膝の上で見物するなど、文字通り「魔性の女」として日々を過ごしたのです。

そんなヒルデヒルデが初めて真剣に恋に落ちたのは、二十一歳の春でした。相手は朴訥で真面目な毛皮職人の青年で、ヒルデヒルデのほうから声をかけて交際が始まりました。その秋、ヒルデヒルデは妊娠しました。毛皮職人にそれを伝えると、とても喜んで子どものために毛皮のハンモックを作るなどはりきっていました。

しかし次の日、彼は姿を消しました。熱をあげていたのはヒルデヒルデのほうだけで、彼のほうには結婚するつもりなどなかったのでした。

魔法の鏡は相手の男の居場所を逐一報告しましたが、追いかける気も起きないほどに、ヒルデヒルデは傷ついてしまったのでした。

やがてヒルデヒルデは男の子を生みました。ヴィクトルと名付けられたその子は病弱で夜泣きがひどく、とても手がかかりました。子持ちとなった彼女に、かつてあれだけ寄ってきた男たちは見向きもしなくなり、ヒルデヒルデはヴィクトルと魔法の鏡を抱えて住まいを転々とする暮らしをするようになりました。鏡による占いのおかげでお金に困ることはありませんでしたが、夜泣きをする幼い子供を抱えてあやしているときなど、ふとむなしくなることがありました。このまま、子育てをするだけの暮らしになってしまうのではないか。考えてみればヒルデヒルデにはむかしから、心を開いて話のできる相手がいませんでした。――あの鏡を除いては。

「鏡よ鏡、私はこれからどうしたらいいのかしら」

〔幸せではないのですか。あなたにはヴィクトルという可愛い子がいます〕

鏡は戸惑ったように答えました。

「それはわかっているけど……これでいいのかっていうこと。子どものころ、私をからかった子たちの中には立派な魔女になって人間たちに必要とされている子がたくさんいるはずよ。私はせっかくの力を棒に振って……」

〔あなたには、あなたにしかできないことがあるはずです、ヒルデヒルデ。たとえば、あなたと同じ悩みを持つ母親は、こんなにいるのです〕

鏡には、子どもを抱えて困った顔をする母親が次々と映し出されます。みな、ヒルデヒルデよりもずっと貧しい身なりをしていました。

〔こういった母親を救うことはできませんか。たとえば、父親のいない貧しい家庭を救う施設を、あなたの財産を使って作るのです〕

それは素晴らしいアイディアだと思いましたが、少し考えてヒルデヒルデは首を振りました。

「いくら私一人が頑張っても、きりがないわ。国の制度を変えなければ。私みたいな落ちこぼれ魔女の意見を、国が聞いてくれるわけはない」

鏡はこれを聞いて、〔うーん〕と黙り込んでしまいました。

ところが、それからしばらく経ったときのことです。ヒルデヒルデがヴィクトルを寝かしつけると、鏡のほうから話しかけてきました。

〔ヒルデヒルデ。アプフェル国の王様が新しいお妃さまを探すために、公開でお見合いをするそうです〕

アプフェル国のお妃さまが亡くなったことは、街の噂でヒルデヒルデも知っていました。魔法の鏡によれば、王様とお妃さまのあいだにはまだ三歳のお姫様がいて、まだ母親に甘えたい年頃だからと、新しいお妃を探すことになったそうです。

「私はもう子持ちだし、お姫様の母親になんてなれないわ」

〔いいえヒルデヒルデ、あなたはまだお美しい。それに、これは国の中枢に入り込むチャンスです。お妃さまになれば、貧しい母親を救う制度を作れるではないですか〕

アプフェル国がそういう制度を作れば、周辺の国も取りいれるかもしれない。結果的に、悩みを抱えている世界中の母親を救うことができる――鏡の話を聞いているうちに、ヒルデヒルデの気持ちも変わり、公開お見合いに参加することにしたのです。

アプフェル城は、真っ赤な屋根の塔が三つある、小さいながら風格のあるお城でした。中央の塔の屋根には由緒正しきアプフェル一族の紋章をモチーフにした、ブロンズでできたリンゴのオブジェが取りつけられているのです。

お見合いにはアプフェル国内外から四百人もの女性が参加していましたが、かつて魔性の女として男どもを手玉に取ってきたヒルデヒルデにとって、彼女たちは敵ではありませんでした。ヒルデヒルデはその美貌と会話で王様を魅了し、見事アプフェル国のお妃の座を得ることに成功したのです。魔法の鏡のことも王様に認められ、専用の部屋まで持たせてもらえるほどの好待遇でした。

さて、このアプフェル国の王様の娘は、白雪姫といいました。

肌は雪のように白く、瞳は湖のように青く、唇はバラのように赤く、三歳ながらに美少女という言葉では足りないほど美しい顔立ちでした。彼女はその愛らしさから城じゅうの召使いに可愛がられ、幸せそうでした。心優しく、一つ年下のヴィクトルともすぐに仲良くなりました。

ヒルデヒルデは人生で初めて希望を持てた気がしました。新しい家族四人、幸せな暮らしが始まったのでした。

――魔法の鏡に少しでも未来を映せる力があったら、この時に知ることができたのでしょうか。十五年後、ヒルデヒルデが白雪姫を亡き者にしようと画策することを。

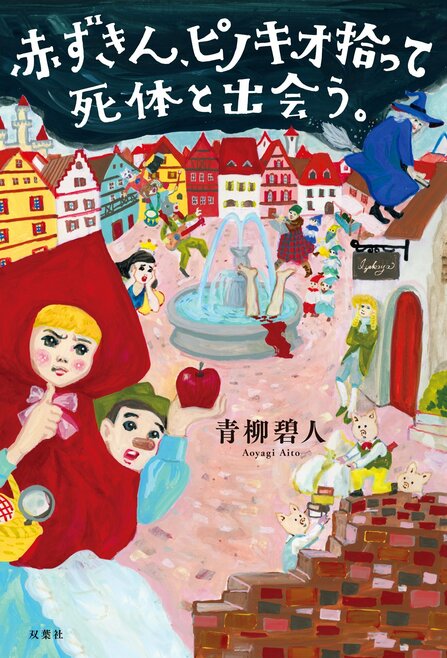

幸せな暮らしを送っていた落ちこぼれ魔女のヒルデヒルデ。なぜ義理の娘の白雪姫を殺そうとしたのか。赤ずきんがその謎を明解痛快明らかに……。