見世は昼も夜も開けてはいるが稼ぐのはもっぱら夜で、というのも傾城屋でも大見世の主な客はほとんどが武家であるので、日中は見物がてらの素見客が多い。町人の上客といえば、江戸の普請続きでにわかに財を成した材木商や廻船問屋の主くらいだろうか。

しかも近頃は、昼間の客の入りが少しばかり減っている。隣町には芝居小屋や風呂屋がずらりと軒を連ね、安く遊べる岡場所も増えているからだ。

それで花仍は女たちに声をかけ、大門の外に出てきた。家の中でしんねりと客を待っているより、風に吹かれた方がよほど心地好いというものだ。

「駕籠を奢るけど、江戸に出たい者はついといで」

吉原では、廓の外に出ることを「江戸に出る」と言い慣わしている。その理由をよくは知らない。御城の天守閣はどこからでも見え、晴れた日には西田屋の二階から富士の山を見晴るかすことさえできるけれども、城下とは幾筋もの川や濠で隔てられている。

自分たちの住む土地は、江戸の埒外だ。

いつしか、誰ともなく、そう考えるようになったのだろう。

遊女が参詣で外出をする場合、姉格の太夫が皆を引き連れて面倒を見るのが尋常だ。

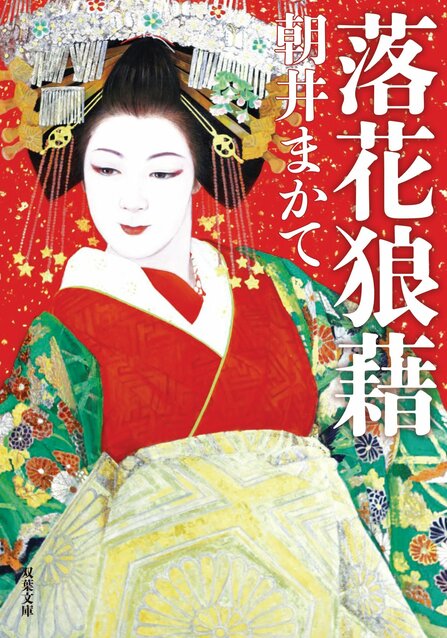

西田屋は、夕霧と辻花という二人の太夫を抱えている。格子女郎から最上位の太夫に格が上がるのは大変難しいもので、吉原では千人近い遊女がいるが、太夫はすべての見世を合わせても五十人に満たない。

口争いの相手はやはり踊子のようで、唐渡りらしき極彩色の衣だ。珍しい草木や花、獅子も染め出してある。他の者も同様の男装で、腰には鞘巻を佩び、短く切った髪を唐輪髷に結っている。皆、袖をゆらゆらと揺らしながら嘲笑している。

その背後には太鼓や笛、篳篥、鉦を持った男らがにやついて、腰を前後左右にくねらせる。額や頬には青や黄色の星、波線を描いており、それが刺青か化粧なのかはわからない。たちまち、瀬川ら三人の周囲を踊りながら回り始めた。

花仍はようやく瀬川の背後に追いつき、腕に手を置いた。

「瀬川さん、駕籠に戻って」

他の二人にも顎をしゃくり、この場を離れろと目で命じた。

「でも、姐さん。このまま引き下がったら、吉原の名折れになりいす」

「いいから、お戻り。お前さんがたに何かあったら、親仁さんに申し訳が立たぬ」

三人を押し返すようにしたが、歌舞妓連中は「ありいす」「ありいす」と唄うように煽ってくる。両肘を大きく左右につき出し、脚を高く掲げては踏み鳴らす。足首に鈴をつけているらしく、いつしか皆で拍子を取り始めた。

気がつけば、四人もろとも取り囲まれていた。

「ありいす、ありいす」

「吉原にゃ、何がありいす」

「ぼぼが、ありいす」

「ほな、歌舞妓芝居には何がありいす」

「歌舞音曲、阿国の芸がありいす」

「ありいす、ありいす」

挑み、誘うような卑猥な踊りだ。どろどろと太鼓が鳴る。

花仍は瀬川らを背後に回し、連中をぐいと睨め回した。

京の鴨川の河原を根城にする踊子の集まりが江戸に下ってきたと騒ぎになったのは、十年ほど前のことだっただろうか。頭領は出雲の国と名乗る女で、男装で踊りながら今様を唄い、語り、江戸者の大評判を取った。花仍も一度だけ観たことがあるけれど、その唄、詞、笛太鼓や鼓の音の生々しさに引き込まれて、総身が熱くなったほどだ。いきなり胸の裡に入り込み、魂を惑わせにかかってくる。

しかも御城にも召され、大御所様や公方様の御前で歌舞妓踊りを披露した。徳川家は太閤秀吉公ほど贔屓にして愛でることはなかったが、時の権力者の上覧を賜ったことで、さらに市中の人気が高まった。

その芸を誇り、吉原の遊女は売色しかできぬだろうと見下げてかかっているのだ。しかし歌舞妓の踊子がしていることも同じで、派手に興行を打っては幕裏に客を引っ張り込む。

以前は吉原は武家、歌舞妓は商人や職人と客のすみ分けができていたが、近頃はこなたが押されつつある。

ひと昔前までの諸大名は屋敷の中に能役者や太夫を抱え、扶持を与えていたほどだ。吉原はその代わりの場として座敷をしつらえ、上級武士の格にふさわしい手順、決まり事を作って磨いてきた。

太夫の馴染みと決まれば盃事を行ない、つまり仮初めの夫婦になるわけで、その日を迎えるためにいくつもの儀式を重ね、見世を挙げての慶事を執り行なう。しきたりの元は大坂新町や京六条の傾城屋にあり、吉原も上方に倣い、さらに武家の嗜好に合わせて興趣を高めてきた。

一方、歌舞妓の踊子や風呂屋の湯女は目と目が合えばすぐにまぐわえ、後腐れもない。目の前の踊子は「我らに芸があるゆえ客が集まるのだ」と言いたいらしいが、そのじつは売色の手軽さが受けているだけだ。

「手前は傾城町吉原の西田屋にござりまするが、見世の女が何か粗相をいたしましたか」

言いようは丁寧を心掛けたが、中央の踊子の眉間にぴたりと目を据えた。

相手は唐輪髷を振り立てるようにして睨み返してくる。鮮やかな小袖の内着は、花の芯のようにぬめりを帯びている。前を軽く合わせているだけなので、白い乳房の半分は剥き出しだ。

「あんた、女あるじか」

歌舞妓の者は皆、こんな上方訛りを遣う。

「あるじの女房にござりまするが、あなたはよもや、名にしおう阿国様ではありますまいな」

わざと訊いた。国という頭領でないことは、見ればわかる。国は五年前ですでに四十を超えており、江戸では自身で踊らず、振り付けや唄の節回しを指図するのみとの噂が巡っていた。ばかりか、すでに江戸を去って京に帰った、内輪揉めで殺された、病死だという話も耳にしている。

この踊子はまだ若い。せいぜい、十七、八だろう。

踊子はそうだとも違うとも言わず、紅をたっぷりとつけた唇の端を吊り上げた。

「こなさんも、えろう気取っておいでやこと。ああ、臭い、臭い。やれ太夫や格子女郎やと見栄を張ったとて、もとは戦場で首を洗うてた女どもやないか」

遊女は馴染みの武将に招かれれば戦場にも従いてゆき、夜は舞い、酌をして閨を務める。それが稼業だ。戦が長引けば、敵方の首級を川や沼で洗う仕事も引き受ける。

この踊子も一度ならず、洗ったことがあるのではないか。

ふと、そんな考えが過った。

見れば白粉で塗り込めた肌は荒れ、目の周りの隈取りは撚れて滲んでいる。唇にも皺が目立つ。

「うちら歌舞妓者は違うで。宮中にも上がって舞うてきた、白拍子の末や」

あまりにつまらぬことを言い出すので、ひとたび寄せた想いが消え失せた。今度はこちらが嗤う番だ。

「素姓の知れぬ田舎者に限って出自を飾るは、世の常人の常。さぞ、京の河原でご苦労をなさったのでありましょうな」

半分は皮肉で、半分は同類だというつもりだ。鴨川沿いも吉原も、場末の河原に違いはない。

踊子は「何やて」と、さらに前に出てきた。

「傾城屋ふぜいが、うちら芸の者を見下げるか」

ずんと、胸を突かれた。咄嗟に身を立て直し、その拍子に瀬川ら三人を背中で輪の外に押し出した。背後で「姐さん」と瀬川が声を震わせる。

「駕籠へ」

小声でそれだけを告げ、後ろ手で「行け」と命じた。