一 売色御免

桜の花が風にほどけて、はらはらと行き過ぎる。

花仍は駕籠の揺れに身を合わせながら左手の綱を握り直し、半身を右へと傾げた。

帰り道の堤に、一本の桜樹が見える。石神井川に向かって大きく枝を張り出すそれは、枝々から花弁が湧くかのようだ。

今、女たちを引き連れて花を見てきたばかりである。

御城の虎の御門から愛宕にかけては早緑の田地が広がっており、その畔では毎年、千本万本とも謳われる桜が常磐木の合間で白や薄赤の花を爛漫と咲かせる。ゆえにその辺りは江戸者に「桜田」と呼ばれ、田の中をゆるゆると光りながら流れていた川は「桜川」だ。

けれど、この一本の散りようの潔いこと。

花仍はふと、右の手を差し出してみる。花弁に惹かれてであったけれど、掌は三月の陽射しを掬った。

そういえば、御城の周囲の濠も空の色を映して長閑に青かった。

花仍は物心ついてから、戦の行方をごく当たり前に耳にして育った。戦乱はこのかた数百年も続いており、三年前の慶長十九年冬、そして二年前の夏も大坂で戦があった。豊臣家の大坂城はついに滅ぼされ、炎で焼かれて崩れ落ちたらしい。これでようやく定まったかに見えた天下の形勢だったが、昨年、また怪しくなった。

大御所様、つまり徳川家康公が薨去したのである。

けれど御門前には乱世の物々しさがなく、城郭も春の深まりの中で泰然としていた。

満ち足りた心地になって、花仍は風の香気を思うさま味わう。桜の足許には一面に菜花の黄色も咲いているので、温い土の匂いもする。

「えいッ」「ほいッ」

堤の道を進む舁声は、空を突くように拍子が良い。城下の南から東に向かって五挺もの駕籠が連なり、しかもすべて女を乗せているので、行き交う男は目を瞠る。

「吉原だ」

男が振り向いたまま、連れに囁いた。大きな布包みを背に担いでいるので、小間物や反物を売り捌く商人だろうか。

「ありゃあ、参詣で出てきたのかい」

「まあ、参詣という名目の花見だろうて」

「なんと、仕合わせのよいことよ。目の極楽だ」

火照ったような横顔のそばを、花仍の駕籠が行き過ぎる。

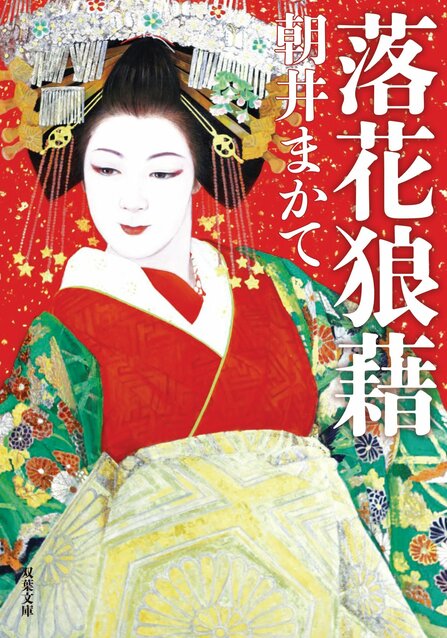

前の四挺に乗っている女は皆、誰の目にも傾城屋の遊女だとわかる装いだ。白粉も刷かぬ素顔に紅だけを挿し、頭も水髪を白い元結でつかねているだけだけれども、身に着けているものが違う。

先頭を行く瀬川という名の格子女郎などは、水色地の波紋に蝶を刺繍で遊ばせた小袖をつけ、さらにその上にゆったりと菜花色地に桃花の咲く小袖を重ねて羽織っている。他の三人も同様の華麗さで、神社の鳥居前でも駕籠から降り立つなり、衣に薫きしめた香と共に匂い立つようなさまだった。誰もが「ほう」と熱い息を洩らし、境内を引き返す時にはもう幾重もの人垣ができていた。

「南無、阿弥陀仏、ありがたやありがたや」

観音菩薩を拝むかのように、手を擦り合わせて頭を垂れる年寄りもいたほどだ。

ただ一人、花仍だけは装いを別にしていて、白と紅殻色をだんだらに染め分けた小袖で、腹の下で低く結んだ細帯も渋い柳色である。それでも堅気の女には見えないだろう。ただでさえ女の少ない江戸では、町を歩く女といえば頭に籠をのせた青物売りや花売りくらいで、藍の野良着を縄や麻紐で結んでいるだけだ。むろん御城や大名屋敷の奥には大勢の佳人が住まっているらしいけれど、高貴の筋は滅多と出歩かない。外出の際は黒漆の引戸か御簾が付いた乗物で、こんなふうに姿形が露わになる駕籠は使わないものだ。

「ええいッ」

「ほッ」

前の駕籠からも、雪白の小さな手が出ていることに気がついた。花仍と同じ心地になったものか、掌をかざしている。神社のあと近在の増上寺にも詣でたので手首にはまだ数珠が揺れていて、水晶珠が透き通る。

男らが言ったように参詣を名目にして大門の外に出てきたのは本当だが、ちゃんと寺社を巡って拝むし、拝まれたりもするのである。

横顔がひょっくりと出て、こちらを振り返った。

「姐さん、かような日和に参詣できるとは、お茶を挽くのもたまには有難いことでありいすな」

遊女たるもの、微かに笑むだけが作法であるのに、若菜ときたら悪戯っぽく目を光らせ、糸切り歯を見せている。桜を照り返すかのように頬が染まって、あどけないほどだ。この愛嬌と素直な物言いが客に可愛がられ、若菜はこの正月に格子女郎に格上げされた。

遊女の序列は下から端女郎、格子女郎、そして最上位が太夫だ。

「そうだね。ゆっくり気をお伸ばし」

目を細め、うなずいて返した。

花仍は日本橋のはずれに在する傾城町、吉原は西田屋の女将である。

とはいえ歳は二十三で、遊女の中には年嵩の者がたくさんいる。まして花仍が西田屋の主、甚右衛門の女房になってまだ一年だ。ゆえに見世の者からは「女将さん」と呼ばれず、「姐さん」だ。それはべつだん気にしていない。自分でも、まだ半人前にも足りぬと思っている。