山縣 泰介

「せっかく海辺のショールームなんで、一応、リゾートがコンセプトになってます」

確かに、夏場であったのならリゾート気分になれたかもしれない。しかし十二月の海風の前では、あらゆる演出が寒さに飲み込まれていった。丘陵状になっている海岸線の麓という立地も風の強さに拍車をかけているように思われた。風が吹く度に、泰介の耳や鼻頭は痛みを訴える。オープンは翌一月の予定なのだからもう少し夏の装いを抑えればいいものを、植えられた植物の雰囲気から、ウッドデッキ風の通路に至るまで、施された装飾はどこまでも南国の趣であった。コートを車内に置いてきてしまったことを後悔しながら、泰介はようやく株式会社シーケンLIVEが満を持して投入するコンテナハウスの一つに足を踏み入れる。

「大帝ハウスの皆さんはこちらに」と言われ、本社から来た研究開発担当者と泰介、それから泰介の部下である野井の三人は並んでソファに腰かけた。壁が薄いので断熱性に不安があったのだが、幸いにして室内はしっかりと暖められていた。音を立てないよう小さく洟を啜る。

「こちらが資料になります」

シーケンの営業担当である青江が、いつもながらの無表情で三人の前にパンフレットを並べた。

「前回ご送付したものからはきちんと改善されてると思いますんで、ご確認いただければと思います。ロゴもすべて御社のものになっています」

別荘やセカンドハウス需要に対して、フレキシブルに対応できる商材は何かないものだろうか。そんな上層部の意見を受けて研究開発部が見つけてきたのが、このコンテナハウスだった。木造の家屋に比べて頑丈であるだけでなく、工期は短く、費用も安く抑えられる。定住する住居としてはやや心許ないところもあるが、別荘としてならあばたもえくぼ。多少の不便さは一周回って非日常感を演出する魅力となる。

もともと輸送用の海上コンテナを製造していた株式会社シーケンから派生した子会社、シーケンLIVEと手を組み、この度、大帝ハウスが代理店となってコンテナハウスの販売に着手することになった。全国展開の前に、まずは地方都市として需要のありそうな大善市の支社から販売を始めたい。そんな本社の思惑から、泰介はシーケンの青江との打ち合わせに何度か同席していたが、ショールームを見るのは初めてのことだった。

踵で少し強めに床を叩いてみる。耐久性に問題はなさそうだったが、想像以上に重たい音が室内全体を包んだ。部下の野井が驚いたように天井を仰ぎ、本社の研究開発担当者もやや不安げに顔を顰める。実際に販売することになった際には客に音の問題を説明する必要があるなと考えていると、シーケンの青江が批難の色を帯びた一瞥をよこした。あまり乱暴なことはしてくれるな。そんな言外のメッセージを感じた泰介は、すみませんねと言って笑顔を作った。

「ちょっと足音を確かめたかったんです。やっぱり少し響きますね」

「コンテナですから。仕方ないんです」

不器用で口下手なだけなのかもしれないが、コミュニケーションに一切の柔らかさを持たないシーケンの青江のことが、泰介はあまり好きになれなかった。視線を合わせるときにやたらと目を細めるのも何かしら不快感を表明しているように見えてあまり気分がよくない。代理店販売を買って出た大帝ハウス側のほうが立場は強いはずなのに、それを理解しているようにも思えない。

キッチンで温かいコーヒーを淹れてくれるが、紙コップを差し出す手つきにもてなしの心は感じられなかった。ミルクも砂糖も差し出されないのでブラックのまま口に含み、間を持たせるように室内を見回す。

身も蓋もない言い方をしてしまえば旧来のコンテナの一部分をくり抜いて扉と窓をつけましたというだけの代物だったが、想像していたよりも貧乏くささはなかった。音の響きは多少気になるが、別荘としてならそこまで神経質になる必要もない。フローリングと壁さえ整えてしまえば立派な部屋だ。こうして男四人が入っても窮屈さは感じない。夏場はガラス戸を大きく開けて外気を目一杯に取り込めば、涼しげで開放感のある海辺の秘密基地、あるいはプライベートな海の家といった雰囲気が漂う。悪くない。悪くはないのだが、しかしこの値段では。

改めて価格表を見ると、ため息が零れそうになる。確かに通常の施工に比べればいくらか安くはあがるが、この程度の金額差で顧客が喜ぶ姿はイメージできない。

「コンテナハウスで日常の生活がきちんと送れるということをアピールするために、ここのショールームはキッチン、トイレ、すべて実際に使用できる設計になっています。耐震性も高いので、三階程度なら少々歪な形に組み上げることも可能です。その辺りも営業の際にはご相談いただければ。ここはリゾートコンセプトですが、パンフレットには無骨なガレージ風だったり、子供用のプレイルーム、プライベートオフィスのモデルも載せてますんで、よければ」

促されるままパンフレットを捲る。

写真は悪くなかったが、三ページ目の記述に目が点になる。

「あの青江さん──」嫌味なニュアンスだけは出すまいと努めて笑顔を作ったが、腹の底から湧き上がってくる強烈な呆れの思いが目元を強ばらせてしまう。「ここの記述、直ってないです。『今まで別荘は敷居が高いと思っていたあなたに』のところ」

青江は目を細めて泰介の示す箇所を睨みつける。

「『敷居が高い』は、何となく高級そうでハードルが高く感じるという意味でないことは、以前、お伝えしましたよね? 本番では直しましょうって話にもなった。ここの『あなただけの世界観を表現する』の『世界観』の部分も厳密には意味が違うんですけど、まだ目はつぶれます。でも『敷居が高い』はちょっと」

青江は謝罪も弁解もせずしばらくパンフレットを無表情で見つめ、長すぎる沈黙の後に一言「はい」とだけ口にした。

やりづらい。

このくらいのミスならこのままでいいんじゃないですかと助け船を出す研究開発担当者を制し、泰介は小さな記述を疎かにするべきではないことを改めて説いた。うるさいことを言ってるなと思われるかもしれないが、大帝ハウスの名前でパンフレットを出すからには手抜きはできない。一生に一度の買い物をしようというお客は家に帰ってから何度もパンフレットを読み返す。気にならない人もたくさんいるだろうが、泰介自身のように日本語の誤用にうるさい人間は小さなミスがずっと気になってしまう。それは会社、担当者、ひいては商材そのものに対する不信感にも繋がっていく。ここの日本語おかしいですよと、お客さんに突っ込まれるのは営業社員なのだ。パンフレットの刷り直しにはコストも手間もかかるのはわかるが、今ここで直さないと後々もっと面倒くさいことになる。

「先日、妻と娘にシーケンさんのコンテナハウスのことを話したら、ものすごく素敵だと目を輝かせてました。御社のコンテナハウスは間違いなくいい商材なんです」泰介は青江の目をまっすぐに見つめ、自信を滲ませた笑みを見せる。「お客さんに一棟でも多く気持ちよく買っていただくために、パンフレットの再修正、頼みますよ、青江さん」

青江はまたしばらく目を細めて黙り込み、了解の意を示すためというよりは、興味のない話に相槌を打つようなトーンで「はい」と、零した。

「シーケンの青江さんは、あれ、いくつだと思う」

「歳ですか?」

泰介が頷くと、部下の野井は考えるように腕を組んだ。

「三十はいってますよね。私よりは一回りは若いと思いますんで、三十二、三ってところじゃないですか?」

泰介も大体同じような見解だった。もう少し若い可能性もあるが、いずれにしてもあまり好感の持てない人物だ。食後のコーヒーにミルクを垂らしながら、不快な思いが溶けてくれるのを待つ。

打ち合わせ後、すぐ本社に戻ると言っていた研究開発担当者を東内駅で落とし、泰介と野井の二人は近くのファミリーレストランで昼食をとることにした。時刻は十二時五十一分。空腹だったはずなのだが、いささか控えめな量のスパゲティを食べただけで満たされてしまった。先のコンテナハウスの件が食欲をいくらか減退させている。

「あれは、厳しい闘いになりそうだな」

「コンテナハウスですか?」

「言うほど安くあがらない。それに──」コーヒーをかき混ぜたスプーンをソーサーに戻す。「支社で年間二十四棟が目標だそうだ」

「に、二十四?」

「本社の肝煎りだからな」

野井は目を閉じると、ぎゅっと顔を歪めた。大善支社の営業部門を統括しているのは部長である泰介であったが、実際的にコンテナハウスの営業を行うのは戸建て住宅部門であり、そこの長であるのが課長の野井であった。頭が痛くなるのも無理はない。

「うちの研開も研開ですけど、もうちょっと、青江さんが……ね」

それ以上は言わずもがなといった雰囲気で、野井は苦笑いを浮かべる。

苦笑いは泰介にも伝播した。「何だろうな、あれは」

「何なんでしょうね」

「世代なのかね」

こういったことは可能ですかね、もう少し譲歩していただけませんかね、この部分をもう少し変えていただけるだけでだいぶ売りやすくなるのですが──大帝ハウス側のあらゆる要望に対して、シーケンの青江は考える素振りもなく無理ですを繰り返し続けた。

「こういうことを言うこと自体がタブーになりつつあるのが問題なんだが、どうして最近の若い子ってのは『頑張る』ってことをしないのかね」

「わかります。三十五以下くらいからですかね。いやあ、顕著ですよ」

「教育が原因なのかはわからないが、平気で無理です、駄目です、できません。ちょっと難しい注文をするとすぐに、どうやればいいんですか──効率よくスマートに生きたいって気持ちはわかるし、それがうまくいっている部分もあるのは認める。ときに、こいつらなかなかやるな、結構すごいもんだなと感心させられることもある。でもまあ、何だ。ネットで何でも検索してほいほい答えがわかる時代で育ったせいなのか、基礎的な『馬力』がないよな。やっぱり社会で生きていくにあたっては寝ないで頑張らないといけない日もあるし、お客さんのところに百ぺん通わないと見えてこないこともある。でもそういう地道な作業は全部すっ飛ばして、どこかに小器用に、賢く──」

どん、という大きな物音に遮られ、店内が一瞬の静寂に包まれる。

何事かと音のしたほうを見ると、やや離れた位置に座る四人組の若者の姿が確認できた。男女それぞれ二人ずつ。大学生だろうか。何やら慌てている様子で、会話を盗み聞きされないようひそひそと語り合っているのが却って目を引く。どうやらスマートフォンをテーブルの上に落としてしまったのが物音の原因だったらしく、四人のうちの一人が焦って拾い上げていた。どうという光景でもなかったのですぐに興味をなくし、さて話を再開しようかと思ったところで、違和感に袖を引かれる。

気のせいかと思ったが、どうやらそうではない。

彼らが見ているのは、泰介であった。

何を自意識過剰なと自嘲しつつ、しかし四人それぞれと相次いで目が合うと、さすがに確信せざるを得なかった。間違いない。彼らが見ているのは泰介だ。ネクタイが曲がっていただろうか、あるいはジャケットに枯れ葉でもついているのか。泰介は胸元を確認してみるが、一見してわかる異常は何もない。

「どうかされました?」

「……俺、何も変なところないよな?」

「と、思いますけど、何か?」

「いや、向こうの席の連中が──」

若者の姿を確認するため軽く体を開いたとき、またも先ほどと同様の、どん、という音が響いた。無論、スマートフォンをテーブルに落とした音であると今度はすぐにわかったが、同時に落とした理由が判明し、言葉を失う。

泰介の顔を、撮影しようとしていたのだ。

彼らの席からではうまく泰介の顔を画角に収められなかったのだろう。それが動画なのか静止画なのかはわからないが、どうにかして泰介の顔を撮影しようとした結果、伸ばした手からスマートフォンが滑り落ちてテーブルを叩いた。

さすがに一部始終を目撃してしまっては、黙っているわけにはいかなかった。それが意味のない余興だったのか、彼らの間で流行しているイタズラなのかはわからなかったが、無礼な行為に対しては相応の抗議をする必要がある。立ち上がって若者たちのほうへと詰め寄ろうとした瞬間、しかし四人組は即座に立ち上がって急ぎ足でレジへと向かってしまう。おい、と声をかけても立ち止まろうとしない。泰介とは決して目を合わせようとはせず、急に退店する必要に迫られたといった様子でそそくさとその場を後にしようとする。

会計作業に手間取っていたので追いかければ簡単に声をかけることはできたが、結局は見送ることに決めた。不快な出来事であったのは事実だが、勤務中のトラブルは極力避けたかった。逃げようというのなら追いかけるほどのことでもないかと自らをなだめ、ゆっくりとソファへ腰を戻す。

「……部長のこと見てましたね」

野井の証言に「だよな?」と返して再び出口へと視線を走らせたときには、四人組の背中はすでに店外へと消えている。不快感を追い払うように大きく息を吐き出したが、胸に渦巻いた気味の悪さは簡単には拭えなかった。

「部長が男前だから魅入っちゃってたんですよ」

野井の世辞に笑ってどうにか気を取り直す。

野井が用を足している間に二人分の会計を済ませ駐車場へと向かう。運転に不安のある野井に代わってハンドルを握り、大きな国道に出たところで泰介の電話が鳴った。滅多なことでは電話をしてこない支社長の名前が画面に表示されると、運転中であることを理由に無視するわけにはいかなくなる。スマートフォンを助手席の野井に渡し、代わりに用件を聞いてもらうよう依頼する。

野井は手際よく現在の状況を説明していたのだが、やがて黙り込む時間が増え始める。はい、という相槌から次の、はい、に至るまでのインターバルが、奇妙なほどに延びていく。支社長は何を話しているのだ。疑問に思って野井の顔を横目で確認するが、彼もまた困惑しているようで難しい表情を崩さない。

ようやく、わかりました、失礼しますと言って電話を切った野井だったが、まだなお要領を得ないといった様子で首を傾げる。

「何だったんだ」

「……いや、軽くパニックになってらっしゃるみたいで、ちょっとわかりにくくて」

「トラブルか?」

記憶を探るようにもう一度首を捻る。「とにかくすぐに戻ってこいっていうのと、戻るときは必ず裏口から入れっておっしゃってて」

「裏口?」

初めて受ける指示だった。エントランスの自動ドアが故障でもしたのだろうか。意図がわからなかったので野井にもう少し丁寧に説明するように求めたのだが、どうやら本当に支社長の話をほとんど理解できなかったらしい。興奮してらっしゃって聞き取りにくかったんですけど、聞き返せる雰囲気でもなくてと言い訳が始まったので、もういいと言って話を遮り、支社長に直接会って話を聞くしかないと諦める。もともと口下手な上に頭に血が上ると理論立てて説明することができなくなるのが支社長で、過度に人の顔色を気にしすぎて、言うべきこと、尋ねるべきことを口にできずに終わってしまうのが野井だった。いずれにしても急ぐべきだと感じた泰介はわずかにアクセルを強く踏み込む。

「何か……」野井が躊躇いがちに口を開いた。「部長に怒ってらっしゃるみたいで」

「俺に?」

「はい……何だか、部長のTwitterがどうとか」

「Twitter?」

「やってるんですか?」

「まさか」

Twitterが何かわかりますかと尋ねられれば、呟きを投稿できるSNSであると答えられる程度の知識はあった。しかし実際に触れたことや、覗いてみたことはなかった。「呟き」というものが実際にはどのような行為を指しているのかも、いま一つピンときていない。大帝ハウスの公式アカウントもあるんですよという話は社内で何度か聞いたことがあった──あったが、やっぱりそれがどのようなものなのか正確には理解できていない。面白そうならやってみたいと思ったことも、勉強がてら軽く利用してみようかと思ったこともない。

泰介にとってネットは社内システムへの入力、それから飛行機や新幹線の予約のために使用するものであって、積極的に関わっていきたいと思えるような代物ではなかった。それで不便を感じたこともない。むしろネット経由のシステムを活用するときのほうが手続きの煩雑さに不便を感じることが多い。

何かTwitter絡みでミスを犯してしまったのだろうか。考えてみるが、当然ながら泰介に心当たりはなかった。

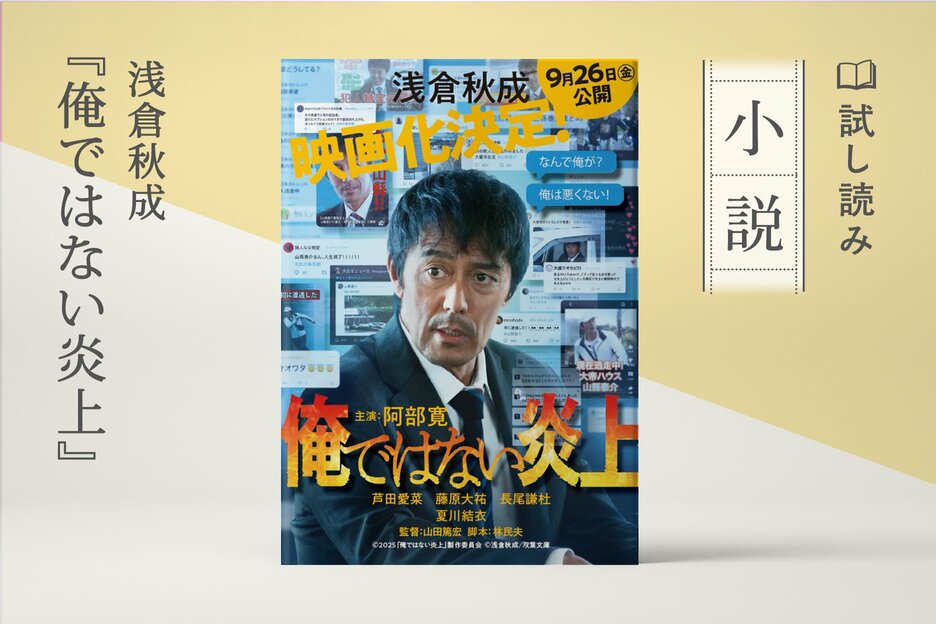

「俺ではない炎上」は全4回で連日公開予定